zoom『世界』を読む会・4月例会の報告

4月28日(木)、午後7時より、zoomの『世界』を読む会・4月例会が行われました。7名の参加でした。

大串敦「ウクライナ侵攻」、塩川伸明「ウクライナ侵攻の歴史文脈と政治論理」

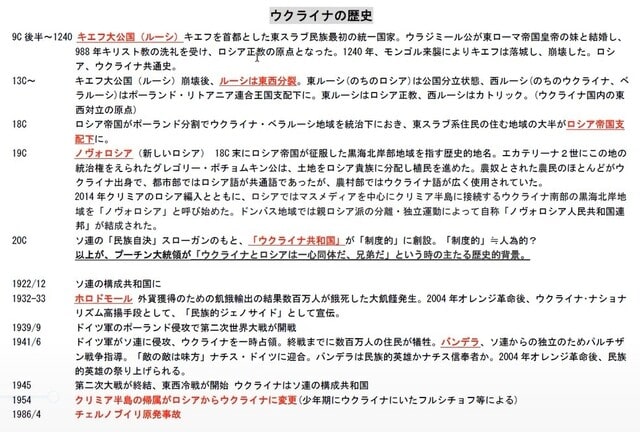

○ 報告者の郡山さんが、年表を作成して説明してくれました。

・年表で21年2月、ウクライナ政府ミンスク合意の不履行を決める、とあるのは、戦争突入とは違うけれど、インパクトの強いものだったなと感じた。

・戦争をやったのはプーチンだが、原因の重要なものは、NATOの東方拡大問題だ。「1インチも拡張しない」が、「ほのめかし」としてあったが、文書化は避けられたのは重要なポイントだ。

・冷戦中の西側の指導者の対応は、「ロシアを追い込むな」というように柔軟なものだったのが、非常に薄らいでいたことが根底にあるのを感じる。結果、軍産複合体に動かされる状態になっている。

・勝者の奢りによって、冷戦の勝利者が敗者にどう対応しなければいけないかという、冷戦の処理に失敗したのだ。

・プーチンの傾向として共産主義への近親感を見る人があるが、権威主義的な点での接近はあるが、むしろロシア正教会的なものだ。現在のロシア共産党は官製野党と言われている。弱い与党だった統一ロシアが、プーチンによって右寄りに変質してきている。そのようなロシア国内の政治状況も見る必要がある。

・増刊号の栗田論文でバグウォッシュ会議の声明が紹介されているが、解決策の④で「クリミアをロシア連邦として承認すること」⑥「撤収後は経済制裁を解除」と主張していることに注目した。クリミアはもともとロシア領でフルシチョフが一方的にウクライナ領にしてしまった経緯がある。

・2014年からのウクライナの内戦で、親ロシアの14,000人が殺されている。侵略にならないように二カ国を独立させて、侵攻した。

・どうして一刻も早く戦争をやめさせないのか、ということが、両陣営にその姿勢が見えないことが最大の問題だと思う。この戦争で利益を得ている米の軍産複合体の問題を浮き彫りにすべきだ。

・NATOの拡大、軍産複合体の利益、ということに焦点を当てた報道があってほしいが、それはない。

・毎日テレビでウクライナでの残虐な犠牲の状態が報道されているのに、そこから日本軍の過去の行動を振り返る視点が全くないことが悲しい、このことから大軍拡へと世論が進むことを感じる。言論状況もロシアの現状は、戦前の日本に比べたら、まだ良いのに。

・ロシアが短期決戦の見込みが外れて、どこで矛を収めるかが掴めない。アメリカは長期化を恐れないので。5月9日の戦勝記念日で止まればと思うが、それも見えない。

・NATOの東方拡大だが、該当する東欧の国々が加盟をしたがった経緯はどんな事情だろうか。主権国家の権限に属することであって、加盟申請を拒むことは可能だったのだろうか。ロシアが恐れられる事情もあっただろう。

第二テーマ ・梶谷 懐「加速する「アジア的な新自由主義」」

・「社会主義的市場経済」という形容矛盾があったが、実は資本主義だということを明確にしている。

・中国は共産党の指導のもとに、旧ソ連が経済建設で失敗した教訓から、資本主義化を進めている。

・資本主義から社会主義への進行には過渡期がある。中国は、社会主義を目ざす過渡期にあるのではないか。過渡期をどう進めるのか、という中で現状があるので、その中で現在を豊かに暮らせるようにしなければならない中での市場経済ではないか。

・資本主義の中での市民社会の形成が進んで行くことが成熟していかないと社会主義には行けないのではないか。

・〔p.93〕「普遍的価値をめぐる地域間の分断」とあるが、中国は「普遍的価値を尊重する」という表明もしているし、コロナ対応で見ると多くの死者を出すアメリカと比べて、「人権」の中でより根本的な「生存権」を重視しているとも言える。

・一帯一路は帝国主義的かという丸川論文〔p.114〕で、体制転換へのアクションはなされていない、とあるが、アメリカのやってきた体制転換へのアクションに比べて、抑制的だ。・バイデンの中国首脳部に対して、ロシアと手を切れ、経済制裁をせよという対応などは、頭ごなしにアメリカの言うことを聞けという態度は問題だ。

・高原論文は中国に対して一方的に批判的に感じる。日中の共通の基盤や普遍的価値もあるのだから、もう少し聞く耳を持つ対応としての外交努力が大切ではないか。

・バイデン、日本の政権が中国に対して「専制主義」という表現をして冷戦的に「民主主義」対「専制主義」と言い募っているが、疑問だ。

・〔p.97〕「経済格差を生み出す根本的な原因」は、「率で分配」していることにあると思う。・〔p.96〕「人民の敵」を名指しできるのは「至上権」を独占している中国共産党指導部だけである。というのが、「格差の根本的な原因」だが、そこに手を付けようとしていない。ということでは。

・小浜論文にある〔p.122〕「新自由主義とナショナリズムの結託、そして権威主義的なポピュリストの台頭という共通の構造」が世界を覆っているという現状認識は大切だ。それに対抗するものの弱さが問題だ。

最後は、話の流れで、次のような話になっていきました。

・参院選挙に向けて、保守対革新ではなく、改憲対護憲となっていて、悪い方向への見通しが強い。

・『世界』が売れているらしいし、そんなに悲観することはないだろう。

○参加ご希望の方は連絡下さい。案内を差し上げます。