今日は成人の日。

若い人たちが希望が持てる社会であってほしい・・・・と誰しも思う。

でも、現実はなかなか・・・

特に、この10年、20年は・・・

そんなことに関連して、「首相、女性と若者の雇用対策指示 閣僚会合を新設」(共同通信)という報道があった。

ちゃんと、若者や女性のことも考えていますよ、という「アリバイ証明」なのはありありしているけど。

でも、適切な方向に実行してくれればそれで良い。

さらに、毎日新聞の「イマジン:第1部」のシリーズが面白かった。

日本の今後に示唆的ないい記事。

「第1部 はたらく/7 人口減社会へ韓国先手」

「第1部 はたらく/3 女性役員、経営プラス」

この2つをとどめておく。

●人気ブログランキング = 今、3位あたり

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●首相、女性と若者の雇用対策指示 閣僚会合を新設

2013/01/10 19:25 【共同通信】

日本経済の活性化に向けて、政府が女性や若者、高齢者の雇用促進策をまとめることが10日分かった。

安倍晋三首相が11日にも対策づくりを指示し、日本経済再生本部の下に関係閣僚会合を新設する。

首相も参加して若者らから直接意見を聞く場を設けた上で、3月ごろに対策を決定。政府が6月にまとめる成長戦略に反映させる考えだ。

安倍政権は早期のデフレ脱却を最重要課題と位置付け、企業経営者ら民間委員が参加する産業競争力会議で成長戦略を議論する。

今回の閣僚会合新設は、働く側の視点も経済対策に盛り込むことで、政権が産業界や経営者寄りとの批判を避ける狙いもあるとみられる。

●イマジン:第1部 はたらく/7 人口減社会へ韓国先手

毎日新聞 2013年01月07日

韓国の通信会社、KT本社に併設された「夢の木保育園」で、保育教師に見守られながら、お絵かきをしてお迎えを待つ子どもたち=韓国京畿道城南市で、山崎友記子撮影

◇「日本の轍を踏むな」 女性就業を積極支援

パートでもフルタイムでも「同一労働同一賃金」を徹底したオランダから見れば、日本は「30年前の世界」だった。一方、働き手が減り始めた日本を「未来の自画像」「他山の石」とみて、必死に対応を取り始めた国がある。お隣、韓国だ。

「子育てにお金がかかり過ぎるので2番目の子は考えていない。国がもっと支援してくれれば」。5歳の娘を育てながら、テレビショッピング会社に勤めるソウル在住の女性(36)は収入の半分近くの130万ウォン(約11万円)を家政婦に払う。

平日の朝から晩まで家政婦に朝食から幼稚園の送迎、炊事、洗濯、掃除をこなしてもらう。料金は高いが「仕事をしないと生活できないので、やむを得ない」と言う。

韓国は日本と似て、長時間労働が当たり前だ。家事・育児は女性が主体のため、韓国の「働き手」である生産年齢人口(15〜64歳)における女性就業率は、10年で53%にすぎない。日本より7ポイント低く、経済協力開発機構(OECD)平均を6ポイント下回る。

また男女間の賃金格差もOECDの中で最悪の39%(10年)と、日本より悪い。

少子化も世界最悪の水準だ。1997年の通貨危機の影響などから、00年から05年にかけて、1人の女性が一生に産む子どもの数に相当する合計特殊出生率は、1・47から1・08まで下がった。その後、いくぶん回復したものの、11年は1・24。日本の1・39より低い。

韓国の生産年齢人口は、日本の半数に少し欠ける3500万人ほど。政府の予想では17年にピークを打ち、その後急降下する。97年に「働き手」が頭打ちとなった日本は、ピークから30年で18%減るが、韓国の場合、30年で25%も少なくなる(国連推計)。中国もほぼ同時期から下降を始め、東アジア諸国は近未来、成長どころか経済規模の維持も危うい状態となる。

韓国に危機感が強いのは、縮み方が日本よりかなり速いのに加え、過去20年、日本の低迷ぶりを目の当たりにしてきたからだ。

「高齢者の政治的影響力が大きくなり、少子化対策に相対的に劣っていた日本の轍(てつ)を踏んではならない」(LG経済研究所)。「日本病とは、社会の各分野の構造的矛盾が歯車のようにかみ合い、衰退していく症状」(朝鮮日報、12年11月)

「出産、子育てでの離職者が多い点で日韓両国はよく似ている。違うのは韓国女性の大学進学率(短大含む)が80%と日本よりかなり高い点だ。ただし、韓国の大卒女性の就業率は日本より7ポイントも低く62%しかない。働かない大卒女性による経済損失は年128兆ウォン(約10兆円)という試算もある」

日本での研修経験がある韓国・女性家族省の李隠姫(イウンヒ)さんは言う。彼女の役職は「経歴断絶女性支援課長」。文字通り、出産などで経歴を断たれた女性を支えるのが任務だ。

女性のための取り組みを見ると、韓国は日本よりかなり早い。

通貨危機後、当時の金大中(キムデジュン)大統領の経済政策や民主化策の一環として、01年に女性省(現女性家族省)を創設、新採用の国家公務員の3割以上を女性にするクオータ(割り当て)制を導入した。06年からは雇用労働省が、従業員500人以上の企業に、女性の雇用と管理職を増やすよう指導している。対象となった企業の女性管理職比率は11年、16%にまで上がった。

日本には女性に特化した省庁はない。あるのは内閣府の男女共同参画局だけで、啓発活動が中心だ。

また、韓国は09年に離職した女性のための職業紹介と能力開発、就職後の相談まで全てを請け負う支援センターを設けた。中小企業を中心にインターンシップ(就業体験)制も導入し、女性を試験的に半年間雇う企業を国が補助する。例えば月給110万ウォン(約9万円)の場合、50万ウォンを国が負担する。

支援センターは現在100カ所に増え、この3年間で42万人が再就職し、半数が正社員となった。2月に就任する初の女性大統領、朴槿恵(パククネ)氏は、センターを毎年30カ所ずつ増やすと公約している。

子育て女性を支援する日本の「マザーズハローワーク」は、職探しが主業務。韓国のように教育訓練や就業体験は試みていない。

韓国には自ら動き出す企業もある。韓国通信最大手のKTは、トップの決定で09年から女性を積極的に管理職に登用し、役員の女性比率を8%に上げた。勤続年数を重んじる社歴主義も廃し、実力主義で女性が昇進しやすいようにした。在宅勤務も奨励し、子育て中の女性を中心に、全社員の約2割が利用している。

また本社を含め全国8カ所の事業所に保育所を設けた。本社に併設する「夢の木保育園」に次男(5)を通わせる朴淑姫(パクスクヒ)さん(39)は「子供の行事に参加しやすく、熱を出したときもすぐ見にいける」と話す。

まだ一部の動きで、KTは一つのモデルに過ぎない。「女性の潜在力を活用し、日本の轍を踏むな」という焦りが、トップを動かした一例といえる。

「韓国の取り組みは、日本の経営者にも大きな刺激になっている」(経済同友会)と言うが、日本の対応は、まだおっとりしている。=つづく

==============

ご意見、情報をお寄せ下さい。メール(imagine@mainichi.co.jp)▽〒100−8051(住所不要)毎日新聞「イマジン」班

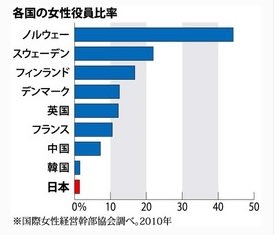

●イマジン:第1部 はたらく/3 女性役員、経営プラス

毎日新聞 2013年01月02日

◇「収益率高い」世界の常識 変化拒絶は衰退への道

職場を率いる女性が増えれば、日本の未来は明るい−−と国際機関は口をそろえるが、利益第一の企業にとって、どんなメリットがあるのか。

「女性の役員比率が高い企業の方が、収益率が高い」「女性が活躍する企業の株式運用成績は、東証株価指数(TOPIX)を上回る」「女性役員がいる企業の方が経営破綻率が2割低い」。海外投資家の間では、こんな見方が定着しているが、日本では「常識」以前の段階にある。

ニッセイアセットマネジメントで株式運用を担当する井口譲二さんは、女性活用度の高い企業と、そうでない企業の株価の推移を分析してきた。すると、明らかに前者にいい結果を得た。

井口さんは企業を分類する際、「ESG」という物差しを使う。Eは環境、Sは社会(貢献度)、Gは企業統治を指し、女性活用はGの中で重要な要素となる。企業の財務諸表は、あくまでも「過去の実績」であり、今後を占うには不十分との考えがあるからだ。

女性の活用が、平等の観点だけで語られがちな日本ではなじみが薄いが、欧米の公的年金基金などが投資先を評価するときの決め手として90年代から使い始めた。最近では、新興国のブラジルや中国、韓国の投資家もこれを重視する。大和総研の河口真理子主席研究員は、「この領域でも、日本は中国や韓国に先を越されている」と嘆く。

実際、企業の中枢に女性がいることで何が違うのか。

ローソンの新浪剛史(にいなみたけし)社長は「ホワイ・ストーム(なぜの嵐)」という言葉をよく口にする。「なぜ、こんな会議が必要なのか?」「なぜ、この商品を開発するのか?」

日本の男だけの社会では「あうんの呼吸」や、前例踏襲が重んじられ、ホンネを口にすると「書生論だ」と退けられやすい。だが、女性を含めた多様性ある組織にすると、物事の本質に迫る議論が出てきやすく、新商品開発などにつながると新浪さんは言う。

スイスのダボス会議を運営する世界経済フォーラムのサアディア・ザヒディーさんは昨年11月、東京での記者会見で、日本の問題は少子化、高齢化、産業力低下の3点と指摘した上でこう結んだ。「バブル経済崩壊後、『失われた20年』が続くのは、男性ばかりが商品開発を考え、世界を驚かすイノベーション(技術革新)が生まれないせいだ」

12年12月、就職活動がスタートし合同企業説明会に集まった学生たち。彼女たちの世代が役員になるころ、“企業風土”は大きく変わっているのだろうか=木葉健二撮影(写真と本文は関係ありません)

拡大写真

日本は一度決めたら速いが、何事も変わるのに時間がかかる。昨年9月、それを象徴する出来事があった。

内閣府で開かれた「女性の活躍状況の資本市場における『見える化』に関する検討会」の初会合でのこと。企業の「成績表」に当たる有価証券報告書に、役員や管理職に占める女性の割合を公表しようと促す会合の冒頭、経団連の代表が真っ向から反対した。

「女性の活用、登用は進んでいる。(公表は)自主的にやるのが一番望ましく、規制的な手法には反対させていただきます」

審議は4回に及んだが、経団連の反対姿勢は変わらず、昨年12月の最終報告書で「公表案」は見送られた。オリンパスや大王製紙の不祥事を受け、法務省が昨年、経営の透明化向上を図ろうと社外取締役の義務化を検討したときにも、経団連がこれを葬った。

なぜ反対するのか。

内閣府検討会の座長を務めた岩田喜美枝・元資生堂副社長は「女性を登用している企業はともかく、多くの企業は本当に恥ずかしい水準で、マイナス評価につながるのを恐れている」と見る。だが、経団連は、会合では、こうしたホンネに一切触れず、「費用負担の割には効果が少ない」「開示すべき情報は他にもある。なぜ、女性の問題だけを先行させる必要があるのか」と主張した。

厚生労働省の雇用政策研究会の座長を務めた慶応大の樋口美雄(よしお)教授は「欧米では、公表しない企業は低い評価になる。日本でも、そういう状況を作り出さなければ」と指摘した。

外国人などさまざまな顔ぶれが取締役会に居並ぶ時代が来るのだろうか。

「変わらないところは、どうぞ、衰退していってくださいということですよ」という岩田さんの言葉を聞いて思いうかぶのが、経済危機にあえぐギリシャ、イタリアだ。

国際通貨基金(IMF)や欧州中央銀行(ECB)に「変われ、変われ」と迫られるが、守旧派の壁が厚く、なかなか変われない。両国と日本の共通点は、国民が締まり屋なのに、政府が将来を考えず延々と借金を積み上げる「政治の貧しさ」とも言えるが、女性の職場進出の低さもよく似ている。

女性の労働参加率はギリシャ48%、イタリア46%、日本は60%。他の先進国よりは、かなり低い。

イタリア、ギリシャなど南欧諸国では「母親は家庭を守る」という家族第一主義が根強く、女性の社会進出を阻む一因となっている。変化を嫌うのは、「これが私たちだから」という頑固さからきている面もある。

日本の企業風土はそこまでかたくなだろうか。「あのころは男ばかりだったなあ」と、経団連の面々が振り返る時代が来るのだろうか。=つづく

==============

ご意見、情報をお寄せください。メール(imagine@mainichi.co.jp)

| Trackback ( )

|

|

| |

|

|

|