1月の平均消費性向下げ続く、昨年1月比マイナス3.4ポイント

昨日発表の「景気動向指数」が下げても、麻生さんは「「緩やかな回復基調」としか言いませんが、消費は長期にわたり低迷を続け、企業設備投資の片肺飛行で来た景気ですから、やはり先行きは厳しそうです。

昨年1月は、消費性向が思いがけず上がって、「これは!」と思わせましたが、全くの糠喜び。その後は 昨年末まで低迷状態でした。家計の将来不安は相変わらず強いようです。

今日発表になった「家計調査報告」の2人以上の勤労者所帯の平均消費性向を見ますと、84.8で、これは昨年1月の88.2から3.4ポイントもの低下です。

昨年1月が、一昨年1月より3ポイント上がって糠喜びをしたので、今年1月はその反動で下がるかとは見ていましたが、結果は昨年1月より3.4ポイント、一昨年の1月に比べても0.4ポイント低下という残念な結果でした。

平均消費性向については毎月取り上げ、いつになったら消費マインドが改善するかと待ち望んでいますが、その可能性はかなり薄いようです。

世界トップクラスの1800兆円の個人貯蓄を持ちながら、国民の多くが将来の生活不安を心配し、金利もつかない貯蓄に励んでいるということは、やはり経済的にも社会的にも異常でしょう。

1800兆円といえば、日本国民1億人として、1人当たり1800万円です。そんな貯蓄はないよという方が多いとすれば、貯蓄は偏在しているということでしょう。

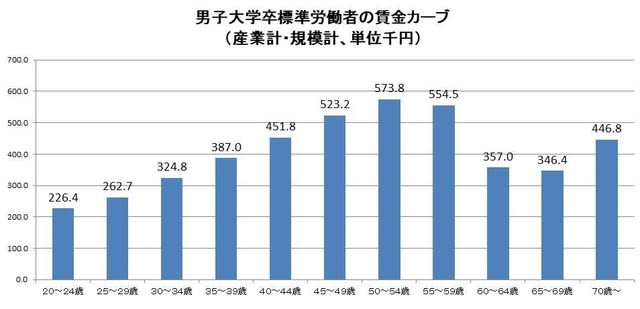

年代別の貯蓄は家計調査でも出ていますが、偏在は明らか、所得だけでなく、貯蓄でも格差社会化が進んでいるのです。

政府は今日現在のことにばかりご執心で、財政赤字はいつまでも拡大しそうですから、国民は何時かは大変なことになりそうだと、将来不安にさいなまれるのでしょう。

格差社会化の進行、財政のプライマリー・バランス回復のめどが立たないといったこの2つだけでも、将来不安の材料としては十分でしょう。

1月の平均消費性向の報告をしながら、また余計なことを書いてしまいました。

昨日発表の「景気動向指数」が下げても、麻生さんは「「緩やかな回復基調」としか言いませんが、消費は長期にわたり低迷を続け、企業設備投資の片肺飛行で来た景気ですから、やはり先行きは厳しそうです。

昨年1月は、消費性向が思いがけず上がって、「これは!」と思わせましたが、全くの糠喜び。その後は 昨年末まで低迷状態でした。家計の将来不安は相変わらず強いようです。

今日発表になった「家計調査報告」の2人以上の勤労者所帯の平均消費性向を見ますと、84.8で、これは昨年1月の88.2から3.4ポイントもの低下です。

昨年1月が、一昨年1月より3ポイント上がって糠喜びをしたので、今年1月はその反動で下がるかとは見ていましたが、結果は昨年1月より3.4ポイント、一昨年の1月に比べても0.4ポイント低下という残念な結果でした。

平均消費性向については毎月取り上げ、いつになったら消費マインドが改善するかと待ち望んでいますが、その可能性はかなり薄いようです。

世界トップクラスの1800兆円の個人貯蓄を持ちながら、国民の多くが将来の生活不安を心配し、金利もつかない貯蓄に励んでいるということは、やはり経済的にも社会的にも異常でしょう。

1800兆円といえば、日本国民1億人として、1人当たり1800万円です。そんな貯蓄はないよという方が多いとすれば、貯蓄は偏在しているということでしょう。

年代別の貯蓄は家計調査でも出ていますが、偏在は明らか、所得だけでなく、貯蓄でも格差社会化が進んでいるのです。

政府は今日現在のことにばかりご執心で、財政赤字はいつまでも拡大しそうですから、国民は何時かは大変なことになりそうだと、将来不安にさいなまれるのでしょう。

格差社会化の進行、財政のプライマリー・バランス回復のめどが立たないといったこの2つだけでも、将来不安の材料としては十分でしょう。

1月の平均消費性向の報告をしながら、また余計なことを書いてしまいました。