17日(木)。わが家に来てから446日目を迎え、仮住まいの段ボール箱から白ウサちゃんに声をかけるモコタロです

モコタロ:ここで雨宿りしてかないか? 白ウサ:雨降ってないし

閑話休題

閑話休題

昨日、久しぶりに内幸町に行って、飯野ビルの「ランチタイムコンサート」を聴きました これは毎月1回、飯野ビル1階のエントランスロビーで若手の演奏家を招いて、以前イイノホールで使用していたベーゼンドルファーを弾くコンサートを開いているものです

これは毎月1回、飯野ビル1階のエントランスロビーで若手の演奏家を招いて、以前イイノホールで使用していたベーゼンドルファーを弾くコンサートを開いているものです 近くのビルの地下で軽く食事を取ってから12時前に会場に行き、前から3列目の椅子を確保しました

近くのビルの地下で軽く食事を取ってから12時前に会場に行き、前から3列目の椅子を確保しました

ちょうど、仕事上いろいろお世話になったイイノホールの支配人K氏のお顔が見えたので挨拶をしました。さて、演奏するのは桐朋学園大学音楽学部4年在学中の大江沙耶さん(ヴァイオリン)と、同じく坂本彩さん(ピアノ)の二人です

ヴァイオリンの大江さんは薄紫のドレス、ピアノの坂本さんは淡いピンクのドレスでの登場です 最初にエルガーの「愛の挨拶」から演奏しました。演奏と演奏の合間に曲目解説を入れていたので、座って聴いている人も、立ったまま聴いている人も、ロビーを行きかう人も熱心に耳を傾けていました

最初にエルガーの「愛の挨拶」から演奏しました。演奏と演奏の合間に曲目解説を入れていたので、座って聴いている人も、立ったまま聴いている人も、ロビーを行きかう人も熱心に耳を傾けていました

マスネ「タイスの瞑想曲」、ピアソラ「リベルタンゴ」と続き、この日のメインであるフォーレ「ヴァイオリン・ソナタ第1番」の第1楽章、第4楽章が演奏されました これは聴きごたえがありました

これは聴きごたえがありました ロマンティックであり詩情豊かでもあり、素晴らしい演奏でした。あらためて桐朋の学生は優秀だな、と思いました

ロマンティックであり詩情豊かでもあり、素晴らしい演奏でした。あらためて桐朋の学生は優秀だな、と思いました

そのあとシューマン「3つのロマンス」とサン=サーンス「ハバネラ」を演奏して45分のミニ・コンサートを締めくくりましたが、とても良いコンサートでした 演奏が終わってから、K氏とIビルテックのK氏に、「良いコンサートでした。素晴らしい社会貢献ですね」と感謝の気持ちをお伝えしました

演奏が終わってから、K氏とIビルテックのK氏に、「良いコンサートでした。素晴らしい社会貢献ですね」と感謝の気持ちをお伝えしました

も一度、閑話休題

も一度、閑話休題

昨日の夕食はマーボナスを作りました あとはサラダとホウレン草の味噌汁です。マーボナスは作りすぎました

あとはサラダとホウレン草の味噌汁です。マーボナスは作りすぎました

またまた、閑話休題

またまた、閑話休題

新日本フィルから次年度の「室内楽シリーズ」の請求書が届いたので振り込みました 申し込んでおいたのは来年4月11日(月)のクラリネット・重松希巳江さんプロデュースによる公演(フランセ「クラリネットと弦楽四重奏曲のための五重奏曲」、ブラームス「クラリネット三重奏曲イ短調」)と、7月13日(水)の第2ヴァイオリン・吉村知子さんプロデュースによる公演(ベートーヴェン「セレナーデ ニ長調」、ブリス「オーボエ五重奏曲」)です

申し込んでおいたのは来年4月11日(月)のクラリネット・重松希巳江さんプロデュースによる公演(フランセ「クラリネットと弦楽四重奏曲のための五重奏曲」、ブラームス「クラリネット三重奏曲イ短調」)と、7月13日(水)の第2ヴァイオリン・吉村知子さんプロデュースによる公演(ベートーヴェン「セレナーデ ニ長調」、ブリス「オーボエ五重奏曲」)です 5月と6月の公演は、残念ながらほかのコンサートの予定があり聴きに行けません

5月と6月の公演は、残念ながらほかのコンサートの予定があり聴きに行けません

最後の、閑話休題

最後の、閑話休題

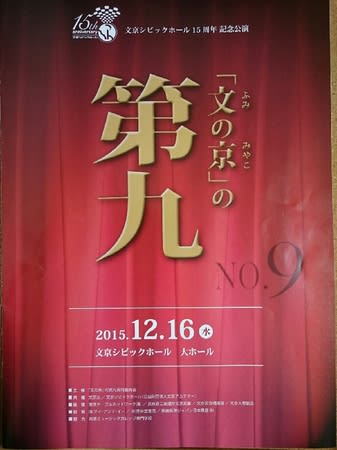

昨夕、文京シビックホールで「『文の京』の第九」公演を聴きました これは文京シビックホール15周年記念公演として挙行されたものです。プログラムは①ワーグナー「さまよえるオランダ人序曲」、②ベートーヴェン「交響曲第9番”合唱付き”」です。指揮は大井剛史、ソプラノ=西本真子、アルト=奥野恵子、テノール=朝倉佑太、バリトン=加藤宏隆。オケはSHOBIシンフォニーオーケストラ、合唱は「文の京」の第九合唱団です

これは文京シビックホール15周年記念公演として挙行されたものです。プログラムは①ワーグナー「さまよえるオランダ人序曲」、②ベートーヴェン「交響曲第9番”合唱付き”」です。指揮は大井剛史、ソプラノ=西本真子、アルト=奥野恵子、テノール=朝倉佑太、バリトン=加藤宏隆。オケはSHOBIシンフォニーオーケストラ、合唱は「文の京」の第九合唱団です

自席は1階22列14番、センター左ブロック右から3つ入った席です。会場はほぼ満席状態です 何しろ合唱団だけで文京区に在住、在学、在勤の人が総勢200人を超えるのですから、その関係者だけでも相当な人数が集まっているはず

何しろ合唱団だけで文京区に在住、在学、在勤の人が総勢200人を超えるのですから、その関係者だけでも相当な人数が集まっているはず 豊島区に住む私などは例外と言ってもよいでしょう

豊島区に住む私などは例外と言ってもよいでしょう

舞台の奥行が深いせいか、オケが後方寄りにスタンバイしています。オケはこのシビックホールのすぐ近くにある尚美ミュージックカレッジ専門学校の学生選抜メンバーから成ります オケは左から第1ヴァイオリン、第2ヴァイオリン、チェロ、ヴィオラ、その後ろにコントラバスというオーソドックスな編成をとります

オケは左から第1ヴァイオリン、第2ヴァイオリン、チェロ、ヴィオラ、その後ろにコントラバスというオーソドックスな編成をとります いかにも生真面目そうな指揮者・大井剛史が登場、1曲目のワーグナー「さまよえるオランダ人」序曲が演奏されます。ワーグナーはその当時忘れられていたベートーヴェンの第九を蘇らせた立役者として、この公演で取り上げるようになったとのことです

いかにも生真面目そうな指揮者・大井剛史が登場、1曲目のワーグナー「さまよえるオランダ人」序曲が演奏されます。ワーグナーはその当時忘れられていたベートーヴェンの第九を蘇らせた立役者として、この公演で取り上げるようになったとのことです 冒頭からうねるような力強い音楽が展開します。なかなかやるじゃないか、といった感じです。迫力がありました

冒頭からうねるような力強い音楽が展開します。なかなかやるじゃないか、といった感じです。迫力がありました

10分間の休憩後、いよいよベートーヴェンの第九の演奏に入ります。プログラムノートによると、この日、12月16日はベートーヴェンの誕生日である可能性が高いと説明されていました それによると、「正確な誕生の日付に関する記録は残っていないが、12月17日が教区教会での受洗日となっていることから、おそらく生誕日は12月16日だったのではないかと考えられている」とのことです。知らなんだ

それによると、「正確な誕生の日付に関する記録は残っていないが、12月17日が教区教会での受洗日となっていることから、おそらく生誕日は12月16日だったのではないかと考えられている」とのことです。知らなんだ

第1楽章と第2楽章が順調に進み、さて第3楽章に移ろうとするとき、2階席からケータイの着信音が聞こえてきました

かなりのんびりした、人を馬鹿にしたようなメロディーで、なかなか止まりません

かなりのんびりした、人を馬鹿にしたようなメロディーで、なかなか止まりません 指揮者も後ろを振り返って2階席を見上げています。1階前方の席から2階席に向けて大きな声で「どなたかケータイの着信音を消していただけませんか

指揮者も後ろを振り返って2階席を見上げています。1階前方の席から2階席に向けて大きな声で「どなたかケータイの着信音を消していただけませんか 」と怒鳴りました。私の隣席の人は「自分のケータイの着信音くらい分かるだろうに

」と怒鳴りました。私の隣席の人は「自分のケータイの着信音くらい分かるだろうに 」と言っていましたが、多くの人はそう思ったに違いありません

」と言っていましたが、多くの人はそう思ったに違いありません それでもまだしばらく鳴っていました。呆れたころ、やっと音が鳴りやみ、指揮者もオケの方を向いてタクトを上げました

それでもまだしばらく鳴っていました。呆れたころ、やっと音が鳴りやみ、指揮者もオケの方を向いてタクトを上げました

こんなに長いケータイの着信音による演奏妨害は初めてです 3分以上は鳴りっぱなしだったのではないでしょうか。自分のケータイの着信音さえ認識できない人は、コンサートに来ても音楽を聴く耳を持っていないと思います

3分以上は鳴りっぱなしだったのではないでしょうか。自分のケータイの着信音さえ認識できない人は、コンサートに来ても音楽を聴く耳を持っていないと思います

そういう不本意な妨害があったものの、大井はめげずに第3楽章を無事こなしました

第3楽章が終わると、オケの後方にコーラス陣が入場し配置に着きます。真ん中に男声を挟み、両脇に女声がスタンバイします 総勢200人以上のコーラス陣はさすがに壮観です

総勢200人以上のコーラス陣はさすがに壮観です 次いでソリストの4人が登場、センターにスタンバイします

次いでソリストの4人が登場、センターにスタンバイします 。

。

オケの爆発とともに第4楽章が開始されます。バリトンによる「おお友よ、この調べではない・・・・」という歌は東京芸大卒の加藤宏隆が歌いましたが、深みのある声で会場を圧倒しました 合唱はさすがに数の力により大迫力の”歓喜の歌”を歌い上げました

合唱はさすがに数の力により大迫力の”歓喜の歌”を歌い上げました

練習、大変だったでしょうね。でもハレの舞台で歌えましたね。お疲れさまでした

練習、大変だったでしょうね。でもハレの舞台で歌えましたね。お疲れさまでした オケは若干不安定なところもありましたが、アマチュア・オケにしては大健闘でした

オケは若干不安定なところもありましたが、アマチュア・オケにしては大健闘でした

それにしても、この「文の京」の第九実行委員会はプログラムだけではなく、プログラムを入れるクリアファイルまで作って配るんですから徹底しています 表面にはオケと合唱団の写真と、指揮者、合唱指揮者、ソリストの名前が、裏面にはオケのメンバーとコーラス陣全員の名前が印刷されています。この公演に参加した人たちにとっては良き思い出の記念品になるでしょう

表面にはオケと合唱団の写真と、指揮者、合唱指揮者、ソリストの名前が、裏面にはオケのメンバーとコーラス陣全員の名前が印刷されています。この公演に参加した人たちにとっては良き思い出の記念品になるでしょう