26日(金)。昨日の朝7時半頃、1階のメールボックスに朝刊を取りに行くと、ちょうど中年男性が全てのボックスにチラシを投函しているところでした 今住んでいるマンションはオートロックで、入口の立て看に「許可なくチラシ等の配布は固くお断りします」と書かれています

今住んでいるマンションはオートロックで、入口の立て看に「許可なくチラシ等の配布は固くお断りします」と書かれています 数年前、管理組合の理事長をしていた時、チラシを配布している若者を発見し、「誰の許可を取って配布しているんだ!」と問い詰めて止めさせたことがあります

数年前、管理組合の理事長をしていた時、チラシを配布している若者を発見し、「誰の許可を取って配布しているんだ!」と問い詰めて止めさせたことがあります 現在私は副理事長ですが、今回は「この人にも生活がある。好き好んでやっているわけではないだろう

現在私は副理事長ですが、今回は「この人にも生活がある。好き好んでやっているわけではないだろう 」と思い、黙認しました

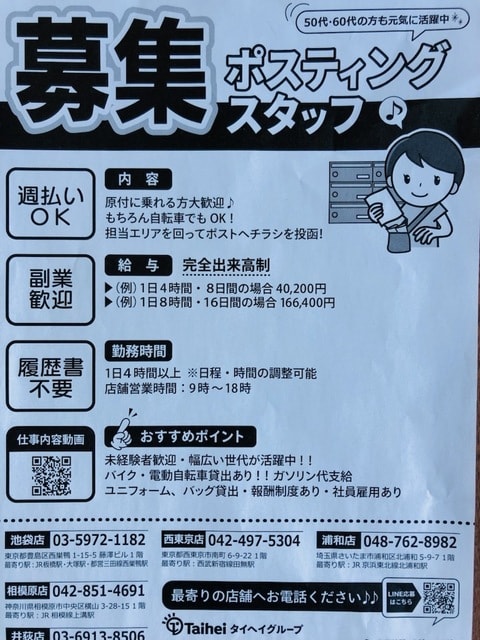

」と思い、黙認しました 新聞と一緒に数枚のチラシを回収して部屋に戻ってよく見たら「募集 ポスティングスタッフ」というチラシが混じっていました

新聞と一緒に数枚のチラシを回収して部屋に戻ってよく見たら「募集 ポスティングスタッフ」というチラシが混じっていました

よく見ると「給与 完全出来高制」となっています これなら誰だって1枚でも多くのチラシを配りたいと思うはずです

これなら誰だって1枚でも多くのチラシを配りたいと思うはずです 朝の7時半は管理人が不在の時間帯なので、それを狙って配布していたのだと思いますが、ちょうど出勤の時間帯に重なるので、入居者に出逢う可能性が極めて高いと言えます

朝の7時半は管理人が不在の時間帯なので、それを狙って配布していたのだと思いますが、ちょうど出勤の時間帯に重なるので、入居者に出逢う可能性が極めて高いと言えます もっと早朝にするとか、工夫した方がよいと思います・・・って、不法行為を助けてどうする

もっと早朝にするとか、工夫した方がよいと思います・・・って、不法行為を助けてどうする

ということで、わが家に来てから今日で3299日目を迎え、北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記は23,24両日に開かれた党政治局拡大会議で「地方人民に食料など初歩的な生活必需品さえ満足に提供できずにいるのは、深刻な政治的問題だ」と不満をあらわにし、担当部署や幹部らを叱責した というニュースを見て感想を述べるモコタロです

北朝鮮ではトップがミサイルに金を使い 部下は中抜きして私服を肥やしてるのか

昨日、夕食に「トンテキ」と「ブナピーの味噌汁」を作りました 肉の下に敷いてあるのはカイワレです。さっぱりして豚肉にピッタリです

肉の下に敷いてあるのはカイワレです。さっぱりして豚肉にピッタリです

昨夜、サントリーホールでNHK交響楽団「第2003回 定期演奏会」(Bプロ2日目)を聴きました プログラムは①モーツアルト「ヴァイオリンとヴィオラのための協奏交響曲 変ホ長調 K.364」、ベートーヴェン「交響曲第3番 変ホ長調 作品55 ”英雄”」です

プログラムは①モーツアルト「ヴァイオリンとヴィオラのための協奏交響曲 変ホ長調 K.364」、ベートーヴェン「交響曲第3番 変ホ長調 作品55 ”英雄”」です 出演は ①のヴァイオリン独奏=郷古廉、ヴィオラ独奏=村上淳一郎、指揮=トゥガン・ソヒエフです

出演は ①のヴァイオリン独奏=郷古廉、ヴィオラ独奏=村上淳一郎、指揮=トゥガン・ソヒエフです

指揮を執るトゥガン・ソヒエフは1977年北オセチア共和国(ロシア)のウラジカフカス生まれ サンクトペテルブルク音楽院で指揮をイリヤ・ムーシンとユーリ・テミルカノフに学ぶ

サンクトペテルブルク音楽院で指揮をイリヤ・ムーシンとユーリ・テミルカノフに学ぶ 2008年からトゥールーズ・キャピトル劇場管弦楽団音楽監督、2012年から16年までベルリン・ドイツ交響楽団の首席指揮者を兼任、2014年からはモスクワのボリショイ劇場音楽監督を務めた

2008年からトゥールーズ・キャピトル劇場管弦楽団音楽監督、2012年から16年までベルリン・ドイツ交響楽団の首席指揮者を兼任、2014年からはモスクワのボリショイ劇場音楽監督を務めた

オケは8型の小編成で、左から第1ヴァイオリン、第2ヴァイオリン、チェロ、ヴィオラ、その後ろにコントラバスといういつものN響の並び。コンマスは藤江扶紀です 彼女は2018年からトゥールーズ・キャピトル劇場管弦楽団のコ・コンサートマスターを務めているので、ソヒエフ繋がりで客演したのだと思われます

彼女は2018年からトゥールーズ・キャピトル劇場管弦楽団のコ・コンサートマスターを務めているので、ソヒエフ繋がりで客演したのだと思われます

1曲目はモーツアルト「ヴァイオリンとヴィオラのための協奏交響曲 変ホ長調 K.364」です。この曲はウォルフガング・アマデウス・モーツァルト(1756-1791)が1779年頃に作曲しました 第1楽章「アレグロ・マエストーソ」、第2楽章「アンダンテ」、第3楽章「プレスト」の3楽章から成ります

第1楽章「アレグロ・マエストーソ」、第2楽章「アンダンテ」、第3楽章「プレスト」の3楽章から成ります

ヴァイオリン独奏の郷古廉は1993年生まれ。2013年にティボール・ヴァルガ・シオン国際ヴァイオリン・コンクール優勝ならびに聴衆賞・現代曲賞を受賞 2023年4月からN響ゲスト・コンサートマスターを務める

2023年4月からN響ゲスト・コンサートマスターを務める

村上淳一郎は桐朋学園大学卒業後、文化庁新進芸術家海外派遣員としてイタリア、フィレンツェに留学 トリエステ国際コンクール第1位。ヴィットリオ・グイ国際音楽コンクール第1位。ケルンWDR交響楽団ソロ・ヴィオリストとして活躍。2021年10月からN響首席ヴィオラ奏者を務める

トリエステ国際コンクール第1位。ヴィットリオ・グイ国際音楽コンクール第1位。ケルンWDR交響楽団ソロ・ヴィオリストとして活躍。2021年10月からN響首席ヴィオラ奏者を務める

ソヒエフと共に郷古と村上が登場し、さっそく第1楽章に入ります 2人のソリストを中心に歌心に満ちた演奏が繰り広げられます

2人のソリストを中心に歌心に満ちた演奏が繰り広げられます オーボエの吉村結実と池田昭子の演奏がソリストを盛り立てます

オーボエの吉村結実と池田昭子の演奏がソリストを盛り立てます 第2楽章はこの曲の白眉です

第2楽章はこの曲の白眉です 悲しさ・哀しさを音にするとこういう音楽になるのではないか、と思うほど悲しみを湛えたやるせない音楽です

悲しさ・哀しさを音にするとこういう音楽になるのではないか、と思うほど悲しみを湛えたやるせない音楽です この曲が完成した前年の1778年に、モーツアルトの就職活動のための旅行に同行した母親がパリで亡くなったことがこの楽章に影を落としています

この曲が完成した前年の1778年に、モーツアルトの就職活動のための旅行に同行した母親がパリで亡くなったことがこの楽章に影を落としています 終盤における2人のカデンツァは弱音が美しく響き、モーツアルトの無念さ・やるせなさを表していました

終盤における2人のカデンツァは弱音が美しく響き、モーツアルトの無念さ・やるせなさを表していました 第3楽章は一転、郷古と村上の掛け合いが、また2人とオケとの掛け合いが楽しく、愉悦感に満ちた演奏が展開しました

第3楽章は一転、郷古と村上の掛け合いが、また2人とオケとの掛け合いが楽しく、愉悦感に満ちた演奏が展開しました ソフィエフ ✕ N響の面々は軽快な演奏でソリスト2人を支えました

ソフィエフ ✕ N響の面々は軽快な演奏でソリスト2人を支えました

満場の拍手に2人はアンコールに、モーツアルト「ヴァイオリンとヴィオラのための二重奏曲第2番 変ロ長調 K.424」から第2楽章「アンダンテ・カンタービレ」を優雅に演奏、再び大きな拍手に包まれました

休憩時間にロビーでプログラムを読んでいたら、ホール1階5扉近くの通路で井上道義氏を発見しました 彼はN響2月度Aプロ定期公演でショスタコーヴィチを指揮するので、N響の演奏の様子を見に来たのでしょうか

彼はN響2月度Aプロ定期公演でショスタコーヴィチを指揮するので、N響の演奏の様子を見に来たのでしょうか 顔色も良く元気そうだったので安心しました。2月度定期が楽しみです

顔色も良く元気そうだったので安心しました。2月度定期が楽しみです

さて、プログラム後半はベートーヴェン「交響曲第3番 変ホ長調 作品55 ”英雄”」です この曲はルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン(1770-1827)が1802年から04年にかけて作曲、1805年4月7日にウィーンでベートーヴェンの指揮による初演されました

この曲はルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン(1770-1827)が1802年から04年にかけて作曲、1805年4月7日にウィーンでベートーヴェンの指揮による初演されました 第1楽章「アレグロ・コン・ブリオ」、第2楽章「葬送行進曲:アダージョ・アッサイ」、第3楽章「スケルツォ:アレグロ・ヴィヴァーチェ ~ トリオ」、第4楽章「終曲:アレグロ・モルト」の4楽章から成ります

第1楽章「アレグロ・コン・ブリオ」、第2楽章「葬送行進曲:アダージョ・アッサイ」、第3楽章「スケルツォ:アレグロ・ヴィヴァーチェ ~ トリオ」、第4楽章「終曲:アレグロ・モルト」の4楽章から成ります

この曲が作曲された1804年に自筆譜に記載されたのは「ボナパルト」でした 世界の改革者としてのナポレオン・ボナパルトを意識して付けたものです。しかし、フランスのナポレオンの侵攻によって祖国である神聖ローマ帝国の滅亡を目の当たりにしたことから、「シンフォニア・エロイカ ある偉大な人物の思い出を記念して」と書き直しています

世界の改革者としてのナポレオン・ボナパルトを意識して付けたものです。しかし、フランスのナポレオンの侵攻によって祖国である神聖ローマ帝国の滅亡を目の当たりにしたことから、「シンフォニア・エロイカ ある偉大な人物の思い出を記念して」と書き直しています

オケは14型に拡大し、管楽器が増員され、ティンパニが加わります

ソヒエフの指揮で長い第1楽章に入ります この楽章に限らず吉村結実のオーボエ、甲斐雅之のフルートが冴え渡ります

この楽章に限らず吉村結実のオーボエ、甲斐雅之のフルートが冴え渡ります 弦楽セクションの渾身の演奏を中心に推進力に満ちた演奏が展開します

弦楽セクションの渾身の演奏を中心に推進力に満ちた演奏が展開します 第2楽章は葬送行進曲ですが、この楽章も長い

第2楽章は葬送行進曲ですが、この楽章も長い 私はこの曲を聴くと昭和天皇崩御の日(1989年1月7日)とそれから1か月ほどの”時代”を思い出します

私はこの曲を聴くと昭和天皇崩御の日(1989年1月7日)とそれから1か月ほどの”時代”を思い出します NHK教育テレビはN響の演奏するベートーヴェンの「葬送行進曲」を朝から晩まで流し、”自粛”の大義名分のもと、民放テレビからはコマーシャルが消え、代わりに公共広告機構のCMが繰り返し流されました

NHK教育テレビはN響の演奏するベートーヴェンの「葬送行進曲」を朝から晩まで流し、”自粛”の大義名分のもと、民放テレビからはコマーシャルが消え、代わりに公共広告機構のCMが繰り返し流されました 音と色彩を失った時代でした

音と色彩を失った時代でした

この楽章ではオーボエの吉村結実が抒情的な演奏を繰り広げていました 第3楽章のスケルツォは大好きな音楽で、聴くたびに楽しみにしています

第3楽章のスケルツォは大好きな音楽で、聴くたびに楽しみにしています ベートーヴェンはこの曲で、管楽器がすべて各2本(2管編成)のところをホルンだけ3本と指定しています

ベートーヴェンはこの曲で、管楽器がすべて各2本(2管編成)のところをホルンだけ3本と指定しています この楽章の中間部でホルン三重奏(トリオ)が繰り広げられますが、これがこの楽章のハイライトになっているのです

この楽章の中間部でホルン三重奏(トリオ)が繰り広げられますが、これがこの楽章のハイライトになっているのです

ところが、このトリオが私の耳には入ってきませんでした この有名なトリオの印象的なメロディーは3度くらい出てきますが、1度も”引っかからなかった”のです

この有名なトリオの印象的なメロディーは3度くらい出てきますが、1度も”引っかからなかった”のです 演奏自体が平板で起伏のないものだったため印象に残らなかったのか、あるいは、この楽章だけ私の集中力が極度に落ちて聴き逃したのか、まったく分かりませんが、この楽章が終わってから「あれ?」と思いました

演奏自体が平板で起伏のないものだったため印象に残らなかったのか、あるいは、この楽章だけ私の集中力が極度に落ちて聴き逃したのか、まったく分かりませんが、この楽章が終わってから「あれ?」と思いました 「自分は本当にトリオを聴いたんだろうか?」と、首をかしげました

「自分は本当にトリオを聴いたんだろうか?」と、首をかしげました 私はこれまで何回「英雄」を聴いてきたか数え切れませんが、こんな経験をしたのは今回が初めてです

私はこれまで何回「英雄」を聴いてきたか数え切れませんが、こんな経験をしたのは今回が初めてです いよいよ焼きが回ってきたか・・・と不安になってきました

いよいよ焼きが回ってきたか・・・と不安になってきました そういうことなので、第4楽章はそのことで頭がいっぱいになって正常な精神状態で聴くことが出来ませんでした

そういうことなので、第4楽章はそのことで頭がいっぱいになって正常な精神状態で聴くことが出来ませんでした

後で冷静になって考えてみると、ソヒエフの指揮はそれなりにメリハリもあり各楽器もよく鳴っていたので、やっぱり自分の集中力が落ちていたのではないか、と思います 3日連続コンサートの最終日は、さすがにきついものがある、ということでしょうか

3日連続コンサートの最終日は、さすがにきついものがある、ということでしょうか