実行委員会が試作した「缶バッジ」とスター・ウィーク2020の「ポストカード&ポスター」(同じデザインです)をセットで10名様にプレゼントします!

- 2010/8/10付

- 女子中学生に乱暴しようとしたとして和歌山西署は10日、準強姦未遂容疑で、和歌山市消防局の中消防署の消防副士長、小畑浩司容疑者(27)=同市福島=と消防士、堅田健司容疑者(23)=同市北島=を逮捕した。

逮捕容疑は6日午後8時半~9時半ごろ、堅田容疑者宅で、酒に酔って酩酊(めいてい)状態の中学2年の女子生徒2人(13歳と14歳)に乱暴しようとした疑い。

和歌山西署によると、両容疑者はいずれも容疑を認めている。女子生徒たちは逃げ出し、うち1人の母親が110番した。

両容疑者は6日午後3時ごろから、和歌山市内の浜辺で消防士仲間と計8人でバーベキューをしていた。同じ浜辺で遊んでいた女子生徒ら5人と合流。一緒に缶酎ハイを飲んだ後、2人を堅田容疑者宅に連れて行った。〔共同〕

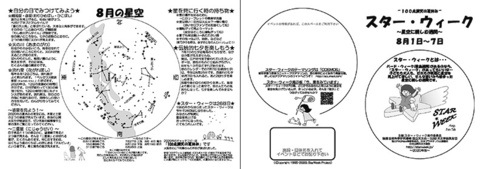

8月1日から7日の1週間は「スター・ウィーク~星空に親しむ週間~」です。全国的に梅雨が明け天候も安定し、星空を気軽に眺めるにはとてもよい時季。

星や宇宙に関連するイベントを通じて多くの人が星空にふれるきっかけを提供します。

一人でも多くの人に星空に親しんでほしい、星空の美しさを知ってほしい-そんな想いで1995年に有志が始めたキャンペーンです。

2020年08月02日

Twitterフォロー プレゼント企画

実行委員会が試作した「缶バッジ」とスター・ウィーク2020の「ポストカード&ポスター」(同じデザインです)をセットで10名様にプレゼントします!

今、星をみています(いまほし)

今年も8月1日から7日までスター・ウィークのあいだは毎晩、スタッフが皆さんのご来訪をお待ちしています。お名前(HNでOK)、星を見ている場所、一緒に星空を見上げている人(人数)、星空を見上げて感じたこと、……などなどを掲示板に書き込んでください。

大勢でわいわいと星空を見上げることがなかなか難しい今年の夏。でも、同じ星空を見上げている人は全国にたくさんいることでしょう。スター・ウィークの間に多くの人が「今、星をみています」でつながることができるといいですね。

今年のスター・ウィークは夜空に明るく輝く2つの惑星、そしてそのあいだを形を変えながら通り抜けていく月にも注目。深夜には火星、日の出前の東の空では、金星と出会うこともできます。

掲示板「今、星をみています」へどうぞお立ち寄りください。

2020年07月24日

リーフレットとミニブック(2020年版)

リーフレット(両面)は、天体観望会やイベントにご参加のお客様への配布に毎年好評!

持ち歩きに便利なポケットサイズの ミニブック は、簡単な工作でできあがるのでワークショップにも活用できます。

この夏は、観望会やイベントに参加する機会がない方もあるかもしれません。そんな方は、ご自宅やご近所で星空を見上げてみましょう。そのときには、このリーフレットを使ってぜひ予習をしてみてくださいね。

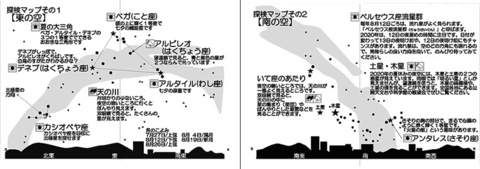

★リーフレット~8月の星空(イメージ)

続きを読む

2020年07月19日

配信

東京都内では3日、新型コロナウイルスの感染状況の悪化を踏まえ、酒類を提供する飲食店と、カラオケ店に対して都が今月31日まで要請している午後10時までの時短営業期間に入った。外食大手の多くが時短営業する一方、感染予防の効果に疑問があるとして応じないチェーンもある。

都は全面的に要請へ応じた中小事業者には20万円の協力金を支払うが、家賃や人件費の負担をカバーできるとは言えず、さらに飲食業界やカラオケ店の経営悪化に拍車が掛かる恐れがある。

都内では感染者数が今月1日に過去最多の472人に上り、3日も新たに258人の感染者が報告されて悪化傾向に歯止めが掛からない。

【関連記事】

オンラインによる外来診療は、通常の診療の半分以下しかカバーできていないことを強調したいと思います。

すなわち、診療の質が低くなりがちな問題点をそれ自体に内包しているのです。

対面診察により弁膜症を疑う心雑音を見出したり、あるいは、心不全を疑う下肢浮腫を見出いしたりすることは、日常診療でごく普通にあります。

対面診療はこちらの工夫次第で質を高めていくことができます。

初診からオンライン診療を用いることは、私には無謀な行為、と思えます。ふたつめの問題点として、オンライン診療は即時性がない、ことです。

問診で迅速な検査が必要と判断されても、患者さんに再度、受診をお願いしなければなりません。

例えば、患者さんが動悸を訴えたとします。

まさしくその時に心電図を記録すれば、不整脈の診断が可能ですが、オンライン診療ではできません。

再度、受診した時にはすでに症状が改善していて、診断の絶好の機会を失うことにもなりかねません。

みっつめの問題点として、オンラインでは人と人との距離が遠くなりがちであるため、特に初診の患者さんでは人間関係が築き

にくいことがあると思います。実は患者さんとの会話も重要なのですが、オンライン診療では情報のやりとりだけに終始しがちなのではないでしょうか。

よっつめの問題点として、ネット回線を利用した診療では、当然ながらネット環境がない方は利用できません。

また、患者さんと医師と双方がアプリをスマートフォンなどの媒体にダウンロードする必要があり、ある程度のハードルがあることも事実でしょう。

遠隔医療とその問題点

森久保 雅道

東京都医師会理事

遠隔診療の基本的考え方は次の 6 点にある。

①医師-患者関係と守秘義務

医師-患者間の関係において、診療に当たり、

医師が患者から必要な情報の提供を求めたり、患

者が医師の治療方針へ合意したりする際には、相

互の信頼が必要となる。 このため、日頃より直接

の対面診療を重ねている等、オンライン診療は医

師と患者との間に直接的な良好な関係が既に存在

する場合に限って利用されることが基本である。

②医師の責任

オンライン診療により医師が行う診療行為の責

任については、原則として当該医師が責任を負う。

このため、医師はオンライン診療で十分な情報を

得られているか、その情報で 適切な診断ができる

か等について、慎重に判断し、オンライン診療に

よる診療が適切でない場合には、速やかにオンラ

イン診療を中断し、対面による診療に切り替える

ことが求められる。

③医療の質の確認及び患者安全の確保

オンライン診療により行われる診療行為が安全

で最善のものとなるよう、医師は自らが行った診

療について、治療成績等の有効性の評価を定期的

に行う必要がある。 また、患者の急変などの緊急

時等で、オンライン診療の実施が適切でない状況

になった場合においても、患者の安全が確保され

るよう、医師は、必要な体制を確保しなければな

らない。

④オンライン診療の限界などの正確な情報の提供

医師は、こうしたオンライン診療による診療行

為の限界等を正しく理解したうえで、患者および

その家族等に対して、オンライン診療の利点やこ

れにより生ずるおそれのある不利益等について、

事前に説明を行わなければならない。

⑤安全性や有効性のエビデンスに基づいた医療

適切なオンライン診療の普及のためには、その

医療上の安全性・必要性・有効性が担保される必

要があり、医師は安全性や有効性についてのエビ

デンスに基づいた医療を行うことが求められる。

⑥患者の求めに基づく提供の徹底

オンライン診療は、患者がその利点および生ず

るおそれのある不利益等について理解したうえで、

患者がその実施を求める場合に実施されるべきも

のであり、研究を主目的としたり医師側の都合の

みで行ったりしてはならない。

遠隔医療の一部である遠隔診療は、厚生労働省

も数々の指針を出し、その普及に努めている。診

療報酬上にオンライン診療料等が記載されたが、

ICT の飛躍的進歩によりさらに拡大していくもの

と考えられる。今後の診療報酬改定を注意深く見

ていく必要がある。また、遠隔医療に関して、診

療報酬上に記載がない項目、いわゆる自費診療に

関して拡大適応が見られることが懸念されている。

遠隔医療の継続のため法外な自費診療料を請求さ

れることも懸念される。法整備が追い付いていな

いことも問題である。いずれにしても遠隔医療が

発展途上にあることを忘れてはならない。そこに

求められるのは、対面診療の原則の上に立った、

患者との相互信頼に基づく、患者本位の診療であ

る。

今回のテーマは「オンライン診療が抱える問題点と対策」です。

2018年4月にオンライン診療が解禁されてから、実際には医療機関にも患者さんにもあまり普及してきませんでした。そこには「オンライン診療における問題点」があり、普及の妨げの要因になっていると考えられます。

対面診察では、医師は実際に触診や聴診をしたり、時には臭いで何かを感じることもあります。診察室に入ってくる患者さんの立ち振る舞いから心身の情報を得る場合もあります。

しかしオンライン診療は医師と患者さんの間のやりとりがPCやスマホ経由であり、医師の五感を使った診察に制限が生まれるため、患者さんの状態の変化に気づにくい可能性があります。撮影環境に依存する情報、たとえば照明の当たり方などで顔色が実際とはかけ離れてしまったりして診断に影響を与えることがあり得ます。また通信環境の質が悪いために十分な情報のやり取りができないケースも考えられます。

また当然ながら採血やレントゲンなどの検査をすることができません。

頻繁に検査が必要な疾患の場合はオンライン診療に向きません。状態が安定しない病状の方の場合はオンライン診療が望ましくない場合があります。例えば血糖コントロールが不良な糖尿病の方や、症状が不安定な心臓疾患の方などのケースです。

つまりオンライン診療を過信しすぎると重大な病気を見落としてしまったり、発見が遅れたり、病状が悪化してしまうということがあり得ます。

これらは医師と患者の双方にとってオンライン診療に対する不安に繋がるものです。

ですから「オンライン診察で必ずしも診察は完結しない」「必要な時にはすぐに対面診察に切り替える」という姿勢を常に持つことが大切です。

医師と患者さんの両者ともがこの姿勢を持つことが担保されてこそ、オンライン診療が成立するといっても過言ではありません。

またオンライン診療はスマホやPCを使うことが前提です。アプリ上で「保険証の確認」や「決済」が行えて便利な反面、そもそもIT機器に馴染みのない方ですと使うことが難しいです。

オンライン診療に良い適応の慢性疾患を持つ患者さんにはご高齢の方が多いですので、せっかくオンライン診療は便利だと思っても、ハードルが高くて参加できない場合が多いです。

オンライン診療アプリの場合、クレジットカード決済が基本ですので、クレジットカードを持っていない人は利用できないということになってしまいます。

スマホ診察が難しい場合は「電話診察」というやり方もあります。しかし電話診察の場合は「保険証の確認」をFAXやメールで行ったり、「支払い」は銀行振り込みや後日の窓口支払いになるなど、オンライン診療アプリ上ですべて完結するのに比べると不便さがあります。

現状ではオンライン診療は対面診察よりも診療報酬が低く、導入する病院に経済的な負担がかかります。システム導入や維持運用のための費用および労力がかかります。

一方で患者さんは診察料は減る一方で、オンライン利用料が別途かかります。

病院の内と外を通信機器でつなぐため、個人情報の漏洩リスクがあります。オンライン診療アプリを利用する場合は、提供している業者がそのシステムのセキュリティ性の確保に努めていますが、自前で無料通話アプリなどを使用する場合は注意が必要です。

これまでに上げたオンライン診療の問題点をまとめます。

・PC/スマホの画面越しであるために患者の状態を把握しにくい

・通信状況や撮影環境で診察の質に影響がでる

・検査ができない

・病状が不安定な方には適さない

・ITリテラシーの低い患者さんが利用できない

・クレジットカードを持っていない人が利用しにくい

・病院の診療報酬が低下する、システム導入・維持の負担がある

・患者さんにオンライン利用料がかかる

・個人情報漏洩のリスクがある

これらの要素は実際にオンライン診療が解禁されて約2年の間になかなか普及が進まなかった要因となっていると考えられます。

配信

お医者さんにLINEで相談できるサービス「LINEヘルスケア」が、悩む人に対して「死ぬのが正解」「低レベル」「ガキンチョ」と言い放つ様子がSNSで拡散し炎上。

8月2日付けでLINEヘルスケアが「お客様のお心を傷つけ、多大なるご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます」と謝罪しました。

LINEヘルスケアは、「専門性を持った医師が相談に答える」のが特徴。現在はCOVID-19(新型コロナウイルス感染症)の拡大防止に向けて、期間限定で無償でのサービス提供を行っていますが、通常は「いますぐ相談する/ 相談を予約する」が30分2000円、1000文字以内の質問に対して「あとから回答をもらう」が1000円の有料サービスです。

物議を醸していたのは、相談の様子を撮影したとあるスクリーンショット画像。悩む人に対して、LINEヘルスケア側の医師が「発散するには、人間は言葉で表現するのが一番、高レベルなんだそうで」「リスカやODで発散するのは低レベルなんだそうです」と言い放ち、ユーザー側が「レベル…とは?

言葉にした方が、自傷をするよりも発散できるということですか?」と聞き返すと、「言葉にできないやつはガキンチョだということですよ」と返信。

また病院に行っても病名を付けられないのかとの質問に対しては「診断なんかいくらでも付けられますよ。よくいる世間知らずの10代の女の子です」と回答しています。

さらにこの医師は「芥川龍之介とか、太宰治とか、頭の良い人は大体自殺していますので生きている価値がないというのは正解なんでしょうねえ、深く考えると結論としては、死ぬのが正解となりますし、たぶん正解なんでしょう」などと持論を展開。

ネット上では「こんな回答を良しとしておられるのかLINEとm3は」「共同開発って書いてありましたけど、お医者のレベルのチェックはなさってます?まさか放置とか?」とLINEヘルスケアを共同出資で設立したLINEとエムスリーへの批判の声や、「これは酷いな…藁でもつかみたい人だっているでしょうに…」「えええ こんなお医者様居るのですか」と怒りや驚きの声が上がっています。

また一部ユーザーからは、「LINEヘルスケアを過去に試しに利用してみたところ、組織的にプロフィールの詐称を推進しているようで、回答内容も間違いばかりでした」との問題も指摘され、さらに物議を醸していました。

こうした状況を受けてLINEヘルスケアは8月2日に「不適切なお客様対応に関するお詫び」とのコメントを発表。 「この度、LINEヘルスケアに登録している医師1名において、お客様に対して、利用規約違反の行為が確認されました。今回の事態により、お客様のお心を傷つけ、多大なるご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます」と陳謝し、「当該医師につきましては、本日より利用停止とし、今後しかるべき措置を講じてまいります」としています。

また「LINEヘルスケアでは、医師・相談者双方の明示的な同意に基づいて、キーワード検索による自動モニタリングや通報時の個別の相談内容の確認を実施しています」と明かしつつ、今後は「モニタリング体制をより一層強化し、再発防止策を徹底してまいります」とコメント。

「ご迷惑をおかけしたお客様並びにご心配をおかけした関係者の皆様に対しまして、重ねて心よりお詫び申し上げます」と改めて謝罪しています。 (Kikka)

ねとらぼ

【関連記事】

8/3(月)

汗をロジンを飛ばして力投する岩

「阪神3-1DeNA」(2日、園球場 先発の阪神・岩貞の“ソト封じ”が逆転勝利へのポイントだった。梶谷に先頭打者本塁打を許した直後、2番・宮崎に四球。ズルズルと行きかねない状況だったが、ソトを遊ゴロ併殺に打ち取った。三回2死一、二塁ではフォークで遊ゴロ。この場面は直前の3球目に投げた内角直球が効いた。

カウント1-1から岩貞本人も自信があるように投げていた1球で、ストライクだったことに大きな価値がある。これがボールだったら打者有利のカウント。バッテリーが優位に立ったことで生まれた結果だといえる。

相手はDeNAの強力打線。その中でクリーンアップを無安打に抑えたことも自信にしてほしい。次回は六、七回まで投げてくれることを期待したい。(デイリースポーツ評論家)

【関連記事】

配信

フジテレビ系の恋愛リアリティー番組「テラスハウス」に出演していたモデルの岡本至恩さんが、大麻取締法違反の疑いで逮捕されたとTBSNEWSなどが報じた。岡本さんは容疑を認めているという。

岡本容疑者は8月1日午前9時ごろ、世田谷区内で大麻取締法違反の疑いで逮捕。同日午前2時頃には渋谷区の路上で警察官に職務質問を受けていたとTBSNEWSが報じた。 テレ朝NEWSによると、岡本容疑者は大麻リキッドのようなものを容器に入れた状態で所持しており、世田谷区のマンションの部屋を捜査員が捜索したところ、袋に入った乾燥大麻を発見したという。

岡本容疑者は、2017年から2018年にかけてNetFlixで配信された『テラスハウス OPENING NEW DOORS』に出演していた。 岡本容疑者の所属事務所のホームページでは、8月3日午後9時半の時点で岡本さんのプロフィールが削除されており、閲覧できない状態となっている。

ハフポスト日本版編集部

【関連記事】

8/3(月) 11:02配信

FRIDAY

送検される消防士の小竹貴也容疑者。4人の男がカラオケ店の個室で10代の少女を凌辱した(画像は腕の付近を加工しています)

消防士の強制わいせつ事件が相次いでいる。

マッチョな4人の男が、カラオケ店の個室で泥酔した10代の少女に性的暴行を加えた――。

7月27日に準強制性交などの疑いで逮捕されたのは、以下の4消防士だ。小竹貴也容疑者(23、埼玉県八潮消防署)、加来祐幸容疑者(25、同川越北消防署)、加藤駿容疑者(23、同戸田市消防署)、島村祐希容疑者(23、同さいたま市消防局桜消防署)。犯行は卑劣を極めた。

【画像】猛暑のゴミ部屋で愛児2人が餓死 ホスト遊びに走った“美人ホステス”写真

「事件が起きたのは昨年11月2日の未明です。JR大宮駅近くのカラオケ店にいた4人が、店内に酔った少女がいるのを発見。自分たちの個室に連れ込み、わいせつな行為をしたんです。泥酔して抵抗できないをいいことに、服を脱がせやりたい放題だったとか。少女が暴行を受けたのは、午前3時前から5時頃にかけて2時間以上におよびます。

なかなか戻ってこない少女を探していた友人が、男たちの個室からぐったりした彼女を救出したようです。スグに近くの交番へ行き被害届を提出。警察が防犯カメラの映像を解析し、4人の消防士を特定しました」(全国紙社会部記者)

4人は別々の消防署に所属している。接点はどこにあったのだろうか。

「事件当時、4人は県の消防学校に通っていました。同期生です。平日は寮で生活していましたが、犯行に及んだ11月2日と3日は休み。休日なので門限はなく、自宅へ帰れることになっていました。消防学校では技能訓練などを受けていた他、社会人としての倫理も学んでいたんですが……。別々の消防署に配属された後も、4人は通常どおり仕事をしていたそうですから呆れます」(4人を知る消防関係者)

事件を受け、草加八潮消防組合の石川友紀消防長は「誠に遺憾であり、地域住民の皆さまの信頼を裏切る事態となり、深くお詫び申し上げます」とのコメントを発表している。

◆「抱き寄せてキスした」

神奈川県でも、消防士の問題行動が発覚した。7月28日に強制わいせつの疑いで逮捕されたのは、横浜市消防局鶴見消防署末吉消防出張所の町田恵佑容疑者(25)だ。犯行現場は、この時もカラオケ店の個室だった。

「町田容疑者は横浜市磯子区のカラオケ店で、知人の男女2人と酒を飲んでいました。知人男性は飲み過ぎたのか、酔って眠ってしまった。町田容疑者は男性が目を覚ましそうにないのを確認すると、20歳の女性に抱きつきムリやり胸を触るなどのわいせつ行為をしたんです。女性はスグに被害届を提出。警察の調べに対し町田容疑者は、『抱き寄せてキスしたことは間違いありません』と話しています」(前出・記者)

なぜ、消防士の性犯罪が相次いでいるのだろうか。元神奈川県警の刑事で犯罪ジャーナリストの小川泰平氏が語る。

「消防士の多くが、筋骨隆々の素晴らしい身体をしています。24時間交代制で勤務しているのは警察官と一緒ですが、訓練にあてる時間の多さは比較になりません。警察は事件の捜査と並行して日常業務をこなすのに対し、消防士は要請がなければ出動しない。消防署では、筋力トレーニングなどの訓練に熱心に取り組んでいるんです。休日にスポーツジムに通う人も多い。

中には、女性も自分の鍛え上げられた身体に魅力を感じるはずと、勘違いする消防士もいるでしょう。だからといって、女性を思い通りにしようとする行為は絶対に間違っている。力にものをいわせ、性的暴行を加えるのは言語道断です。処分は容疑者だけでなく、上司にもおよぶと思います。カラオケ店で被害にあった女性は、2人とも若い。精神的に深くキズつき、トラウマにならないか心配です」

カラオケ店の個室で、力の弱い女性に近づき欲望を満たそうとした消防士たち。酔った勢いでは決してすまされない、重大な犯行だ。

FRIDAYデジタル

カラオケ個室で少女に性的暴行…消防士のわいせつ事件連続の奇怪

8/3(月) 11:02配信

FRIDAY

送検される消防士の小竹貴也容疑者。4人の男がカラオケ店の個室で10代の少女を凌辱した(画像は腕の付近を加工しています)

消防士の強制わいせつ事件が相次いでいる。

マッチョな4人の男が、カラオケ店の個室で泥酔した10代の少女に性的暴行を加えた――。

7月27日に準強制性交などの疑いで逮捕されたのは、以下の4消防士だ。小竹貴也容疑者(23、埼玉県八潮消防署)、加来祐幸容疑者(25、同川越北消防署)、加藤駿容疑者(23、同戸田市消防署)、島村祐希容疑者(23、同さいたま市消防局桜消防署)。犯行は卑劣を極めた。

【画像】猛暑のゴミ部屋で愛児2人が餓死 ホスト遊びに走った“美人ホステス”写真

「事件が起きたのは昨年11月2日の未明です。JR大宮駅近くのカラオケ店にいた4人が、店内に酔った少女がいるのを発見。自分たちの個室に連れ込み、わいせつな行為をしたんです。泥酔して抵抗できないをいいことに、服を脱がせやりたい放題だったとか。少女が暴行を受けたのは、午前3時前から5時頃にかけて2時間以上におよびます。

なかなか戻ってこない少女を探していた友人が、男たちの個室からぐったりした彼女を救出したようです。スグに近くの交番へ行き被害届を提出。警察が防犯カメラの映像を解析し、4人の消防士を特定しました」(全国紙社会部記者)

4人は別々の消防署に所属している。接点はどこにあったのだろうか。

「事件当時、4人は県の消防学校に通っていました。同期生です。平日は寮で生活していましたが、犯行に及んだ11月2日と3日は休み。休日なので門限はなく、自宅へ帰れることになっていました。消防学校では技能訓練などを受けていた他、社会人としての倫理も学んでいたんですが……。別々の消防署に配属された後も、4人は通常どおり仕事をしていたそうですから呆れます」(4人を知る消防関係者)

事件を受け、草加八潮消防組合の石川友紀消防長は「誠に遺憾であり、地域住民の皆さまの信頼を裏切る事態となり、深くお詫び申し上げます」とのコメントを発表している。

◆「抱き寄せてキスした」

神奈川県でも、消防士の問題行動が発覚した。7月28日に強制わいせつの疑いで逮捕されたのは、横浜市消防局鶴見消防署末吉消防出張所の町田恵佑容疑者(25)だ。犯行現場は、この時もカラオケ店の個室だった。

「町田容疑者は横浜市磯子区のカラオケ店で、知人の男女2人と酒を飲んでいました。知人男性は飲み過ぎたのか、酔って眠ってしまった。町田容疑者は男性が目を覚ましそうにないのを確認すると、20歳の女性に抱きつきムリやり胸を触るなどのわいせつ行為をしたんです。女性はスグに被害届を提出。警察の調べに対し町田容疑者は、『抱き寄せてキスしたことは間違いありません』と話しています」(前出・記者)

なぜ、消防士の性犯罪が相次いでいるのだろうか。元神奈川県警の刑事で犯罪ジャーナリストの小川泰平氏が語る。

「消防士の多くが、筋骨隆々の素晴らしい身体をしています。24時間交代制で勤務しているのは警察官と一緒ですが、訓練にあてる時間の多さは比較になりません。警察は事件の捜査と並行して日常業務をこなすのに対し、消防士は要請がなければ出動しない。消防署では、筋力トレーニングなどの訓練に熱心に取り組んでいるんです。休日にスポーツジムに通う人も多い。

中には、女性も自分の鍛え上げられた身体に魅力を感じるはずと、勘違いする消防士もいるでしょう。だからといって、女性を思い通りにしようとする行為は絶対に間違っている。力にものをいわせ、性的暴行を加えるのは言語道断です。処分は容疑者だけでなく、上司にもおよぶと思います。カラオケ店で被害にあった女性は、2人とも若い。精神的に深くキズつき、トラウマにならないか心配です」

カラオケ店の個室で、力の弱い女性に近づき欲望を満たそうとした消防士たち。酔った勢いでは決してすまされない、重大な犯行だ。

FRIDAYデジタル

最新のJNNの世論調査で、安倍内閣の支持率は35.4%と最低を記録しました。また、「GoToトラベル」キャンペーンについて聞いたところ、「使いたいと思わない」と答えた人が77%にのぼりました。

安倍内閣を支持できるという人は、先月の調査結果より2.8ポイント減って35.4%でした。一方、支持できないという人は2.4ポイント増加し、62.2%でした。

JNNでは2018年10月に調査方法を変更したため単純に比較はできませんが、先月に続いて第二次安倍政権発足後、最低の支持率を記録、不支持率が6割を超えたのも初めてです。

新型コロナウイルスの感染防止に向けた政府のこれまでの取り組みについて、「評価する」は26%と、今年2月以降で最低の数字となりました。

中でも、政府が先月22日から東京発着の旅行を対象外としてスタートさせた「GoToトラベル」キャンペーンの是非について聞きました。「評価する」が25%だったのに対し、「評価しない」は66%、キャンペーンを使いたいと思うかについては、「使いたい」は19%にとどまり、「使いたいと思わない」が77%に達しました。

感染者の増加を受けて政府が緊急事態宣言を再び出すべきか聞いたところ、「出すべきだ」は61%、コロナ対応などを話し合うため早期に臨時国会を「開くべき」との声は8割に達しています。

自民党の議員連盟は、動画投稿アプリ「TikTok」など中国企業が提供するアプリについて規制を求める提言を政府に提出する方向です。規制への賛否をたずねたところ、「賛成」が63%、「反対」は17%でした。

敵からミサイルなどによる攻撃を受ける前に敵の基地を攻撃する「敵基地攻撃能力」について、「保有すべきだ」と「保有すべきでない」との声は、それぞれ43%、41%と拮抗しています。(03日02:58)

人には死を予知する力がある

gendai.ismedia

木原 洋美医療ジャーナリスト

亡くなる前、急に長男が帰ってきた

宮城県在住のIさん(83歳)は5年前、千葉県で暮す長男がひょっこり帰省した時のことが忘れられない。

長男はかつて不良少年だったため、Iさんは顔を見れば小言をいうのが癖になっていた。一方長男も、既に結婚し、いい歳であったにもかかわらず、母親であるIさんに対してだけはつい反発してしまうところがあったので、「久々の帰省」はいつも大喧嘩になり、「二度と敷居をまたがせない」「上等だ! こんな家もう絶対帰ってこないからな」となるのがオチだった。

「ちょっと時間が出来たからさ。お袋元気かなぁと思って」

照れくさそうに笑うと、出前の寿司をつまみ、母と同居している弟と酒を酌み交わし、終始ご機嫌で過ごした。翌朝は「やっぱりお袋の味噌汁は最高だよ」と、美味そうに朝食の味噌汁をおかわりし、その後は半日、愛車にIさんを乗せて紅葉ドライブを満喫。「じゃあ元気で」と笑顔で別れを告げたのだった。

そして1ヶ月後、長男は心不全を起こして職場で倒れ、緊急搬送されたまま、帰らぬ人となった。享年55歳だった。

「今思えば、息子はお別れに来てくれたんじゃないかと。虫の知らせだったんじゃないかと思うんです」

地元・楽天の優勝に、手を叩いて歓喜する長男の様子を思い出し、Iさんは涙をぬぐった。

事故や病気で不慮の死を遂げた人が、なぜか直前に、世話になった人たちの元を訪れたという話は多い。一方で、逆パターンもよく聞く。

都内に本社を置く、美容系メーカーの会長職にあるTさん(76歳)は、父親が亡くなった日のことを、鮮明に覚えている。

「僕は20歳でした。当時は、大学の友達の家を泊まり歩く毎日だったのですが、その日、急にたまには家に帰ってみるかと思ったんです。妙な胸騒ぎがしまして、帰らないといけない気がしたんですね。それで帰ってみると、家の前に救急車が泊まっていて、親父が搬送されるところでした。

突っ立っていると、玄関から兄が出てきて『ちょうどいいところに帰って来た。俺は付き添って行くから、留守番を頼む』と。結局、親父は脳溢血で、その夜死んでしまいましたが、僕は最後に顔を見ることができた。幽霊とかは全く信じないけど、虫の知らせだけはあると思っています」

大抵の人は、「不思議な偶然」と思うだろう。しかし筆者は、「人間には本来、自分や親しい人の死を予知する力が備わっているのではないか」と考えている。いや人間に限らず、動物は本能的に、死を察知する能力があるのではないだろうか。

医師も認める「死を予知する力」

たとえばゾウは、死期が近づくと仲間のもとを離れ、「ゾウの墓場」で最期を迎えるという。有名な医学雑誌ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシンに紹介され、大変な話題になった「オスカー」という猫は、米国北東部のリハビリテーション介護施設で、患者の死期を感じとり、50人以上の死に立ち会ったと言われている。昔はカラスが屋根に群がっている家では、もうすぐ人が亡くなるなんていう迷信もあった。

ゾウの墓場は都市伝説の類であり、猫やカラスは、人間には分からない死の臭いを優れた嗅覚で感じ取っているだけ、という説もある。それはそうかもしれない。

だが、筆者が以前取材した医師(僧侶から医師に転身した)は次のように語っていた。

「私が属していた宗派では、悟りを開いた僧侶は、自分の死期を察知できるようになると聞いたことがあります。病気ではなく、事故などによる突然死であってもです」

この医師が出会った患者のなかには、自分が死にたいと思った時に、きっちり亡くなった人もいたという。

「その患者さんは、『誰にも看取られずに独りぼっちで逝きたい』と常々おっしゃっていました。独自の哲学をお持ちだったのです。それは看護体制が整っている病院ではなかなか難しいことですが、患者さんは面会の家族が帰って、看護師と私が一瞬病室を空けた隙に、臨終されました。死に顔は安らかで、私には患者さんがその瞬間を逃さず亡くなったとしか思われませんでした。

在宅介護の4割が「お迎えあり」

それにしてもなぜ、このような能力が備わる必要があったのだろう。

人間に限っていえば、「死への心構え」「死に対する恐怖を和らげるため」というのがあるように思う。

たとえば医療や介護の現場では「お迎え現象」がよく知られている。お迎え現象とは、死の間際に亡くなった人々が枕元に立ち、あの世への道案内をしてくれるというもの。2008年には、医師と社会学者らによる学術的な研究調査の論文が公表され、話題になった。

調査の中心人物は、宮城県で在宅ケアの医療法人「爽秋会」を主宰していた医師の岡部健氏(2012年にがんで死去)だ。

ある時、岡部氏は死期が近づくと、多くの患者が「お迎えが来た」と話すことに気がついた。そして、そうした人々の多くが死の恐怖が和らぎ、穏やかに旅立っていることに注目し、2007年、仲間の医師や母校の東北大学の社会学者らと一緒に、これまで看取った700人近くの患者の遺族に「(亡くなった)患者が、他人には見えない人の存在や風景について語ったり、感じていたりした様子はなかったか」を尋ねる、アンケート調査を行ったのだ。

すると、366人の遺族から回答が寄せられ、そのうちの42.3%が「亡くなる前に『お迎え現象』があった」と答えたという。

さらに、お迎え現象が起こるのは「自宅」が87.1%で圧倒的に多く、「病院は」わずか5.2%。亡くなる数日前が一番多く43.9%で、ほとんどの人はお迎えが来てから1~2週間以内に旅立っていた。

興味深いのは患者の反応で、お迎えが来ても「怖い」と思った人は少なかったようで、お迎え後の故人の様子を尋ねると、「普段どおりだった」「落ち着いたようだった」「安心したようだった」などの肯定的な回答が45.8%。「不安そうだった」「悲しそうだった」などの否定的な回答36.8%を上回っていた。

また、お迎えに来た相手は、「亡くなっている家族や友人」が52.9%と多く、飼っていたイヌやネコが現れるケースもあった。そして、お迎えが来た人の約9割が穏やかに旅立っていた。

幻覚やせん妄とは違う

8/2(日) 11:01配信

現代ビジネス

2020年7月18日、人気俳優の三浦春馬さんが死去したという一報が入ってきた。

仕事も順調そのもので、人気だけではなく実力もあり、多くのファンを持つ爽やか俳優の代名詞のような三浦さんの死に多くの国民は衝撃を受けた。

死ぬ瞬間はこんな感じです。死ぬのはこんなに怖い

私もその一人であり、あの日は茫然自失としてしまい、何も手につかなかったほどである。このように自殺のニュースを聞けば誰でも衝撃を受け、心の整理がつかないものであるが、これが家族や近親者の場合であればなおさらである。悲しみや悔しさ、自責の念などが入り混じり、受け止めきれずにうつ病などを発症する人もいる。

自殺の一報が入ると、現在「死にたい」と思っている人達の後追い防止のためのメッセージや、マスコミ報道に関する注意喚起は発せられるようになったが(守られてはいないが)、残されたご遺族や、近親者、友人などのケアに必要な情報が足りていないと常々感じている。

そんな折に、俳優の高知東生さんが自殺遺族であることを明かしツイートしたこところ、実に2.2万のリツイートと16.2万のいいねがつく、大きな反響となった。

《俺が17歳の時に母親は自殺した。その日、寮生活をしていた俺に突然会いに来て「進路を今決めろ」と言い、別れ際に「ねぇ、私綺麗かな?」と聞いてきた。「実の息子に何言ってんや! 気色悪い。もう門限だから行くぞ」と言って車から降りると、母親は泣きながら笑っていた。それが最後の会話になった。》

《その日から俺は「なんであの時『綺麗やぞ、お袋』と言ってやらなかったのか?」「言ってたら死ななかったのか?」と苦しむことになった。喪失感、怒りや悲しみ、様々な感情をどう吐き出していいかわからず、俺はどんどん荒れていき喧嘩ばかりするようになった。今も最後の一言への後悔は消えていない》

《家族や身近な人の自死に出会うと、そのことを昇華するには時間がかかる。当時の俺は「困ったことがあったら何でも言ってくれ」と友人知人から言われるのが辛くて仕方がなかった。「だったらお前お袋返してくれるのか?」そう言いたかった。「おう! ありがとうな」と平気な顔で答え自分の気持ちを隠した》

《今思えばあの時、一人で充分に泣いたり、嘆いたり出来る時間があったら良かったと思う。寮生活で、親戚に預けられていた俺には居場所がなくそれができなかった。 最近、有名人の自殺が続き悲しくて仕方がない。ショックを受けている仲間と話しているうちに自分の過去の想いも噴き出してきた。》

《自殺を受け入れることは本当に辛い。「こうすればよかった」と後悔が残り「なんで相談してくれなかったんだ!」と悔しさも湧く。受け入れていくプロセスも人それぞれだと思う。嘆きや悲しむ人に自分の良かれと思う励ましを押し付けないで欲しいなと俺は思う。悲しみは簡単に癒えない。俺もやっと少し。》

多数の共感コメント

注目すべきは、このツイッターに寄せられた反応である。5つの連続ツイートに実に400以上ものコメントが書きこまれた。そのうち自分も親や親族の自殺を経験したという方が59人、恋人や友人知人の死を経験したという方が12人、ご自身が今死にたいと思っていたが考えさせられたという方が4人いらした。

コメントの中にいくつか「こんなにも同じ経験をした人が多いのか」と驚きの声が上がっていたが、考えてみれば自殺大国日本には自殺遺族大国でもあるのだ。

厚生労働省自殺対策推進室と警察庁生活安全局生活安全企画課が今年3月に発表した、「令和元年中における自殺の状況」によれば、平成22年から令和元年までの10年間で自殺で亡くなった方の人数は、実に251,161人もいるのである。

ここ数年自殺者の数は減ってきており、2019年には初の2万人割れと言われたが、過去を振り返れば3万人を超えている時代もあり、これが10年20年30年……50年とさかのぼっていけば、自殺者の数はゆうに100万人を超えていく。

そして自殺者一人に対して家族が両親とその祖父母や子供たち兄弟姉妹などと考えていくと、自殺遺族は人口の1割近くを占めていると考えてもおかしくない。決してマイノリティなどではないのだ。

高知さんのツイートに対する自殺遺族の方からは、

「辛さに気付いてあげられなかった後悔、悲しみ、怒り。様々な感情が未だに色褪せずに心の中にあります。今もこの文章を書きながら涙が溢れてきます」

「自殺遺族でなければ分からないことです。(中略)今でも後悔と悲しみと怒りで自分を責めてしまいます。1日たりとて母を思い出さない日はありません」

「あの時の後悔ばかりが駆け巡り、最近は自分も消えてなくなりたいと思うようになりました」

といった自責の念が語られている。

中には「はじめて吐き出せました。ありがとうございます」というものもある。

これほど多くの人々が近親者の自殺という辛い体験をしているにもかかわらず、自殺遺族の方が心情を語れる機会は非常に少ないと感じる。自分の心に蓋をし、何もなかったかのように生きることを余儀なくされている。

ではなぜ今回これほど大きな反響があったのか? それはやはり高知さんが自殺遺族の当事者として発信されたことから、共感を呼んだことが大きいと思う。

ご自身がまず心を開き、自己開示をしたことで他の人々も続くことができたのだろう。「共感」は他者を癒し勇気づけるなによりの薬だと、私自身も日頃、依存症支援で実感している。

当事者性の強み

社会問題は自己責任だけで解決できるものではない。さまざまな支援者や当事者、家族が横並びとなって連携し問題の解決にあたることが望ましい。

しかしながら、日本ではいわゆる学位や資格をもった専門家の意見が尊重され、当事者や家族は、専門家に教えを請いながら「ケアされる人」「患者」「要支援者」という立場に置かれがちである。

また当事者や家族の方も「どこかに魔法のように自分の辛さを解決してくれる専門家がいるはず」と信じて、あちらこちらを渡り歩いている人も多い。

もちろん良い専門家に繋がり、癒され、問題を解決していく人もいるが、日本はそれほどメンタルケアが充実しているわけではない。専門家と呼ばれる人の質もタイプもそれぞれである。

私も、依存症で苦しんでいた頃、さまざまなクリニックに通ったが、依存症のことをほとんど知らず、ただ単に抗不安剤や睡眠導入剤を処方する医師や、全く気が合わないどころか逆にずたずたに傷ついてしまうカウンセラーとも出会ってきた。本当に救われたのはやはり当事者の自助グループにめぐりあえたことが大きかった。

高知さんのツイートへのリプライを見ていると、自殺遺族の方も当事者ならではの共感や分ちあいに効果があると思える。実際、「自殺遺族の会」といった自助グループも検索してみると様々にヒットし活動されているのだが、それほど知られていないように感じる。

広報不足もあるのだろうが、日本はどうもこの自助グループに対し「傷のなめあい」といった誤解や偏見が強く、その存在を知っても行ってみる気になれない人も多いのではないか。もう少し自助グループの真の姿が理解されていくと、救われてくる人々が増えていくと思われる。

では、当事者の自助グループとはどんな役割を果たすのだろうか? 依存症の自助グループに携わってきたものとして、自助グループの役割をお伝えしたい。

医療は「眠れない」「辛い」「死にたい」といった症状に対し薬物療法をおこなったり、場合によってはカウンセリングなどで心の問題に対処するわけだが、当事者性の一番の強みは「経験」である。

同じ経験をしている人の集まりなので、繋がってきた人の気持ちが痛いほど良く分かる。そしてその心がどのように変化していくかも自分が体験しているので、そこに寄り添っていくことができる。

まだ辛い渦中にある人の、感情の揺れや、落ち込み、気分の変動などにも、近寄ったり、少し距離を置いたりと対処していくことができるので、自分が巻き込まれずに、必要な時に必要なサポートができる。

また第二の強みは「共感」である。

本当に辛い経験をした時に人はその気持ちをなかなか打ち明けられない。自分を惨めに感じたり、恥に思ったり、様々な思いが交錯するが、相手も自分と同じ辛さを経験していると先に心を開いてくれると、自分の気持ちも話しやすくなる。同情や憐れみ、原因探しや、余計な励ましなど、二重に傷つくことも避けられる。

またこのような辛い体験をしたのは「自分だけではない」という思いは、勇気づけられ前を向くきっかけになる。

そして第三の強みはロールモデルの存在である。

人は悲しみや苦しみの渦中にある時は、ここから抜け出したいと思っていても、そのやり方が分からないものである。

けれども同じ苦しみや悲しみを経験した人たちが、今は明るく前向きに自分の人生を取り戻している姿を目の当たりにすると「自分もこの苦しみから抜け出せるかもしれない、あの人の様になりたい!」と思えるようになる。

ロールモデルが身近にいると、その人のやり方を真似ることもできるし、どうやって抜けだしたらよいか教えてもらうこともできるのである。

このように当事者性をもった自助グループのようなポジティブな集まりは、効果的かつ社会の好循環を生みだしている。日本も心の問題に対し誤解や偏見をとり除き、専門家頼みではなく、当事者活動に対しても理解し国やメディアも光をあてて頂きたいと思う。

家族や知人よりも他人のほうが話しやすい

〔PHOTO〕iStock

日本は家族主義の傾向が強く、「家庭内の問題は家庭で解決」「他人様に迷惑をかけてはいけない」という傾向がまだまだ根強く残っている。また「世間体」に対する抵抗も大きい。

しかしながら本当に辛い話は家族や友人・知人よりも、感情的なバイアスがかからない信用できる赤の他人に話す方が気楽だったり、よい解決策が見つかる場合も多い。

身近にいる人は、大切な人が苦しんでいる姿をみれば「自分がなんとか力になりたい!」という思いに駆られるが、むしろ自助グループのような「力になってくれそうな他人の集まり」の情報提供に徹してもらった方が真の手助けになる場合もある。

例えば、家族に辛い気持ちを分かってもらいたいと思っても「心配をかけたくない」「みんな辛いのだから」と気を使ってしまったり、逆に打ち明けられた家族が「私も辛いのよ!」と自分の思いを爆発させてしまったり、「弱音を吐くな」とか「いつまで過去にこだわっているんだ!」と精神論で返してくることもある。

また、あまりにも傷つきが深く、日頃から家族関係が悪いと「こうなったのはお父さんのせいだ!」などと家庭内の原因探しや犯人探しになってしまうケースもある。

家族といえども別の人間である。必ずしも理解者であるとは限らないし、理解されないからといって愛されていないわけでもない。ところが理解されないと、愛情不足と混同してしまいがちで、家族同士はかえって感情的になってしまう。

頼りになり助けになる友人・知人に出会えるケースももちろんあるが、大抵の場合一般人は同じ問題を経験していない。するとどうしても自分の考えられる範囲でしか答えが出せないため、一般論、常識論になりがちである。

うっかりすると詳細を聞き出そうとしたり、「何か兆候はなかったの?」などと原因を探ろうとしたり、無理に感情を吐き出させようとしてしまう。

また、「天国で見守ってくれているよ」「きっと楽になれたよ」「あなたが悲しんでいると亡くなった人も悲しむよ」などと「早く元気を取り戻すべき」といった考えの押し付けをしてしまうこともある。

まだショックを受けて日も浅い時期に、一刻も早くその悲しみや苦しみを受容させようとしても逆効果である。

その上、友人知人が悲しんだり、苦しんでいる姿をみることに自分が耐えられず、やたらと励ましてしまう人もいる。

すると励まされた方は、そうなれない自分を責めてしまったり、気を使ってしまったり、うっとうしく感じて心を閉ざしたり、時には励ましてくる相手に怒りをぶつけてしまうこともある。力になりたいという気持ちが、空回りして傷つけあうことにもなりかねない。

その点、赤の他人の方が気を使わずに話すことができ、相性が悪ければその人には2度と連絡しなければよく、余計な心理的負担を感じずにすむ。その上で自分にあう聞き手を探せば良いのだ。

自殺遺族の話を聞いてくれる団体は各地に存在するが、主な団体をご紹介するので参考にしてほしい。

----------

全国自死遺族連絡会(http://www.zenziren.com)

全国自死遺族総合支援センター(http://www.izoku-center.or.jp/)

自死遺族ケア団体全国ネット(http://www.jishicare.org/)

----------

悲しみを持ち続けることは問題なのか?

〔PHOTO〕iStock

私は、投機にハマった叔父が3億円もの借金をしたあげく自殺未遂をし、それこそ我が家がひっくり返るような大騒ぎとなった経験がある。

その後、その借金問題から親族はバラバラになり、叔父はその時は発見が早くかろうじて一命を取り留めたが、結局失意のまま亡くなってしまったようである(母が親族と断絶してしまったので詳細は分からない)。

あの頃、まだ私は年若く、また家族に反発していた時期でもあったので、母らの深い思いは見て見ぬふりをしてしまったが、我が家などは借金が出てきたこともあり、あまりの衝撃で誰もが現実を受け止めきれず、原因探しで祖父も巻き込み兄弟姉妹が傷つけあうことになった。

「なぜこんなになるまで抱え込んでいたのだ!」という怒りや悔しさが誰の胸にもあり、ICUに入った叔父を残し、集まった叔父叔母らが激しい言葉で怒鳴り合っていた。

「今の知識があの当時の私にあれば、親族が決裂してしまうこともなかったのに」と仲の良かった従姉妹たちのことを思いだすと時々淋しく思うことがある。

また私は、依存症者でありその家族でもあるが、以前「“芸能人の薬物事件を芸能人がバッシングする”という『深刻な構造』」という記事で書いたように依存症は非常に自殺率の高い病である。

自分が医療と自助グループに繋がって以来、15年の月日が経ったが、それこそ数多くの仲間の自殺に出会ってきた。その中には自分が深く関わっていた人もおり、今でも助けられなかったことへの自責の念や、悲しみを抱えている。

最初の衝撃や喪失感といったものは収まったが、では受容に至ったかと聞かれればそうならず、いまだに思い出すと心に鉛をのみ込んだような感じがする。

そしてこういう気持ちを吐露すると、一部の援助職の方にグリーフケア(grief=深い悲しみ。愛する人を失ったときに、悲嘆に暮れる人を、悲しみから立ち直れるように支援することである)を勧められたり、「まだ問題を抱えたままの人」のように言われることがある。

断っておくが私はもちろんグリーフケアを支援者の方から何度もおこなっていただいたし、それでも悲しみがなくならないので「これは日本の支援者のテクニックが未熟だからではないか?」と考え、米国のカウンセラーに頼んだこともあった。

それでも悲しみがなくならなかった。そのため、「これは日本と米国の文化の違いが問題なのではないか?」と考え、今度は長年米国でセラピストとして活躍していた日本人に依頼したこともあった。

みなさん、長年の経験をもちスキルは一流の方々である。けれども悲しみはなくならなかった。

確かに私が未熟であり未完のままということもあるかもしれないが、結局のところ「なくならない悲しみがあっても良い」と思うようになった。以前の私は完璧に悲しみがなくならないことがおかしいのでは? と考えたり、逆に、悲しみを抱え続けている人に出会うと「なんとかしたい」という思いに駆られた。

けれどもケアしきれない悲しみがあったからといって、自分を惨めだとも、哀れだともダメな奴だとも思わない。この悲しみと共に生きていこうと思っている。もちろん悲しみを抱えていても、喜びや楽しみ、やりがい、使命感といったポジティブな感情も併せ持っており、悲しみも抱えた自分を受容したということである。

そういった生き方をよしとできたのも「私、仲間の自殺がいまだに受け入れられずに辛くて悲しいんだよね」と伝えた際に、ある自殺遺族の方が「私も多分一生悲しいと思うよ」と明るく答えてくれたことである。

「辛くて、悲しい」という感情を持ち続けていても自分を責める必要などなく、心の中にそっと置いてけば良い、時々それが大きくなってきたら、また誰かと分かち合えば良いのだと思えたのである。

大切な人を失ったときに、悲しみの受け止め方は様々であり、「こうあるべき」という正解はない。そもそも大切な人を失えば、全く元通りの生活にはなれないのである。

ただ自分一人で、抱え続けるのは荷が重すぎる。今苦しんでいる人は、どうか、あなたのタイミングで同じ経験をした人と分かち合ってみてほしい。

田中 紀子(「ギャンブル依存症問題を考える会」代表)

関連記事】

8/2(日) 5:56配信

デイリー新潮

コロナ感染者は増加の一途を辿り、「同調圧力」と「自粛警察」がまたぞろ跋扈するのは時間の問題だ。いつの時代も「世間」に抗えない日本人の闇を作家・古谷経衡氏が喝破する。

***

ルネサンス時代の真っただ中の16世紀、ヨーロッパでは局地的に黒死病(ペスト)が蔓延し、また、太陽活動の異常から小氷期となり各地で大凶作が続いた(諸説あり)。社会は動揺し、キリスト教圏の教会指導者は魔女狩りと並行して、農地を侵蝕してくる氷河や大量発生する害虫を「破門」することにより、天変地異を逃れようとした(池上俊一著『動物裁判』講談社)。

近代科学が確立される前の中・近世欧州ならば、このような似非科学にすがるのも致し方のないことだ――と、現代人は嗤って馬鹿にするかもしれない。しかし、コロナ禍によって現代日本人ひいては人類全般の感覚も、この時代と大して変わらないことが証明されたように思う。

コロナ騒動が勃発するや否や、小売店やドラッグストアからトイレットペーパーが消えた。日本の製紙能力はほぼ100%国内で賄われており、世界に冠たる製紙大国である。その製紙能力を知っていればトイレ紙が店頭から消えることなどありえないことだが、人々はネット上に跋扈した似非科学・デマを信じ、我先にと箱買いに走った。オークションサイトではある種の岩石から出る放射線が新型コロナ感染を防ぐ、と喧伝され高値で取引された。日本の理科教育、ひいては科学教育とは何だったのか。

これらと同様か、もっと低俗なパニックが西欧でも起こった。

特にアメリカでは一般家庭が大容量の冷蔵庫を完備し、週に1回程度のまとめ買いが常態化している。店頭から物品が消えうせるといったデマに惑わされてスーパーマーケットの棚は空になった。私たちが信じてきた人類進歩の前衛たる西欧近代の進歩主義が、いとも簡単に崩れ去った瞬間である。

そもそも、全米では銃犯罪による死者が毎年3万人にのぼる。単純計算でその犠牲者は10年に30万人である。関連傷害を含めればその数は数十倍になる。にもかかわらず、CNNもNBCもCBSも第2次大戦やベトナム戦争の死者と比較してコロナ被害が如何に甚大かを語る。

いやいや、貴方の国の足元で起こっている犯罪で、コロナ禍の累計の何十倍もの死者が出ているのだが――。ところが、そうした内省はほぼ皆無であった。この時こそ、全米ライフル協会の欺瞞や銃犯罪の宿痾をリベラル派が比較対象として口撃する絶好の機会の筈だが、CNNは「COVID-19」が如何に恐ろしいかの話題で持ちきりなのである。

しかるにこの欧米人の狼狽ぶりは日本以上に惨憺たるもので、その兆しは思えば2011年の福島原発事故当時から垣間見えていた。空間線量にして0・23μシーベルト/時を瞬間的に超過したという理由だけで、家族帯同で横須賀から逃げ出そうと真剣に検討したのは、他でもない在日米軍第7艦隊司令部である。流石にこの行動は日米同盟の「紐帯」を揺るがすものとして退けられたが、いわんや日本国内でも福島事故で「今後5年で首都圏数百万人のがん死」が出ると盛んに喧伝された。ところが、事故後10年を経てその主張は全く科学的に立証されないどころか、日本人の平均余命は伸び続けている(拙著『日本を蝕む「極論」の正体』新潮社、同『草食系のための対米自立論』小学館)。

いやはやコロナ禍で西欧近代の終焉を垣間見た気がする。そして、私たち日本人が明治維新以来150年を経て、戦後も「近代合理主義・近代科学主義の教師」として欧米を追従の範と見てきた世界観は、彼らのこのような狼狽を以て、もはや水泡に帰すと判断しても差支えないのではないか。

4月の緊急事態宣言が発せられる前、テレビ局もラジオ局も、その他のメディア関係者も、「新型コロナは人類が過去に経験してきた感染症との闘いの繰り返しに過ぎず、自粛は過剰反応であり、気にする必要はない」という意見が圧倒的大多数であった。少なくとも3月中旬ぐらいまで、メディア関係者には「リモート放送」という概念自体が無かった。ところが、宣言が出されるや否や、各局は出演者にマスク着用は当然のことながら入局前の検温(体温が37・5度を超えるか否か)と、感染拡大防止を大義名分として自宅からの出演に切り替えた。「37・5度以上」という目安は、PCR検査を受ける科学的根拠に「ならない」として後に撤回されたにも拘わらず、金科玉条の如くこの方針は貫徹された。

私は「たとえ焦土と化しても局に伺います」と言い張り、最後までこの方針に抵抗した。特にラジオ出演については、他の演者との掛け合いが命である。自宅からの放送では、どうしてもゼロコンマ3~5秒のディレイ(遅延)が生じる。無線通信とは言わないまでも感覚的にはそれに近い。しかし、局の方針にいち出演者が抗う訳にもいかず、渋々私はこれに服した。だが大っぴらには言わないが、メディア関係者のほとんどはこの措置を現在でも馬鹿馬鹿しいと思っている筈だ。

では、なぜこのような措置が講じられているかというと、一にも二にも視聴者(あるいは聴取者)から「この非常時にどうして“密”な状態で放送しているのか」というクレームが寄せられるからである。要するに、日本社会全体の「同調圧力」に社会の公器たるメディアが屈したのである。

「空気」が正論を遮蔽

コロナ禍における日本社会の同調圧力は端的に言って異常であった。

自治体の窓口に「自粛要請を守らないで営業している」という通報が何百件と相次ぎ、それでも自助努力で営業を続けるパチンコ店には投石事件が起こり、郡部の感染者は、菓子折りを持って「感染したことを周囲に詫びる」謝罪行脚を繰り返した事案もあったという。これはもはやリンチであり、差別である。

だが、それをオカシイと言う正論は、まさに「空気」によって遮蔽された。

我が国における自粛要請には法的強制力はない。であるからこそ、「強制ではないから公的補償もない」という理屈が当初は先行した。法的には、国や自治体が緊急事態を宣言しても「ウチは営業します」「私は普段通りの生活を続けます」の一声で拒否できる。しかし、こういった健全で民主的な反駁精神は、強烈な同調圧力によって全て吹き飛んだ。感染者はいわれのない差別を受け、特に有名人は、感染前の行動履歴を逐一取り上げられ、ワイドショーによって「不道徳」であるかのように報じられた。

極めて不思議なのは普段、「人権擁護」、「民主主義的傾向の護持」を謳っている進歩派が、このような同調圧力に特段異を唱えず、「STAY HOME」に拍手万雷、賛同の構えを見せたことである。同調圧力によって生じた私的制裁やメディアリンチの方がよほど「民対民」の私権制限であると思うが、進歩派を含めた野党は、結局、コロナ特措法にも学校の一斉休校にも、科学的根拠が曖昧なまま賛同した。

翼賛体制とはこのようなことをいうのである。

1942年に行われた「翼賛選挙」の際、非推薦候補が見せた反骨精神は、現在の進歩派には微塵もない。当時、非推薦候補として当選した議員こそが戦後民主日本の屋台骨を背負う訳であるが、このような気概はまったく現在の進歩派に見られない。

猫も杓子も「STAY HOME」と言った。自宅に居ようと居なかろうと、自称自粛者がすでに感染していれば何の意味もない。コンビニや小売店ではレジの前に特設のビニール遮蔽板を造った。ところがちょっと角度を変えて横に逸れればガラ空きの無防備さで、飛沫感染防止の根本的対処には疑問符が付く。

失笑したのはお笑い芸人のコントで、演者2人の掛け合いの間に白線を引き、「ソーシャルディスタンス」を表現する。しかし、この演者が楽屋でもそれを貫徹しているとは到底思えない。移動時間はどうだろう。マネージャーとの人的距離はどうか。舞台上でのみ社会的距離を保つことは非科学的である。

結局、これらは全て視聴者や観衆に対し、「とりあえず感染防止措置を講じているんです」と示すポーズに過ぎない。そしてそのポーズは、クレームを防ぐための予防的措置であり、とどのつまり批判をかわすための方便に過ぎない。

結局は姿なき同調圧力に、科学的根拠なく大多数の人間が屈していたのである。これに正面切って異を唱えない多くの日本人と、多くの人類を、後世の歴史家は嗤うだろう。私たちがペスト下のキリスト教指導者を「中世的・非科学」と言って嗤うのと同じように。

私は千葉県松戸市に永年居を構えている。東京に出るには、一般的に国道6号線を使う必要がある。ところが緊急事態宣言下、この国道の電光掲示板には「県をまたいだ移動は控えて」というメッセージが常に点灯していた。

松戸市は東京都葛飾区、埼玉県三郷市と隣接しており、県境を跨がなければ日常生活に支障をきたす。「県をまたいだ移動は控えて」というメッセージは普通に考えて何の合理性も科学的根拠もない。コロナウイルスは、「ここから先は千葉県」「ここから先は埼玉県」という鑑別を持ちえないで四方八方に拡散する。当たり前のことだが、五畿七道という人間が作った勝手な行政区分などは無視される。

ところが7月上旬より東京を中心に検査母数の拡大によって感染者が増加すると、政府は「Go To トラベル」の対象から東京発着の旅行を除外した。無意味極まりない。東京という土地さえ回避すれば感染は防げるとでもいう算段か。県境に関係なく拡大するコロナウイルスにまるで意思があり、行政区分を忖度する存在の如く扱っている。

これも、いわゆる「東京問題」などと騒いだせいで、科学的合理性より、世論の根拠なき反発を恐れたに過ぎない。失笑したのは小池都知事の「夜の街」への敵愾心である。盛り場とは自然発生的にできるものであり、それは鹿児島にも鳥取にも秋田にも存在する。なんなら自宅で大勢を呼んで飲み会をするのも一種の盛り場の形成である。「夜の街を避ければ感染しない」などという科学的根拠は存在せず、単に心理的な「安心」を叫びたいためのスケープゴートに過ぎない。「安全」は根拠を元にした概念だが「安心」は単なる思い込みの一種である。こうして実に簡単に「仮想敵」を作ることができる。まるでファシズムの萌芽である。

ところが多くの日本人は、お上の言う「県をまたいだ移動は控えて」というスローガンに対して無批判に追従し、メディアは高速道路のインターチェンジで他県ナンバーの車両をまるで「犯罪者・不道徳者」のように連日報道した。取材している当人は品川ナンバーであるにもかかわらず、土浦や前橋や湘南ナンバーをあたかも「不埒な越境者」として吊し上げた。

知的堕落

ここに無批判に追従したのがいわゆる「自粛警察」である。西日本のある県では、他県ナンバーの車両をやり玉にあげ、「不要不急に越境している」として通報が相次いだ。果ては「この車は他県ナンバーだが、運転者の居住地は同県です」という抗弁のステッカーをボンネットに掲げないと、おちおち移動もできないという有様が出来した。本当に落胆した。何に落胆したのかといえば自粛警察の無知ぶりである。

車両ナンバーは、運転者の居住地を意味しない。通称「車庫法」では、運転者の使用の本拠の位置(居住地)から直線2キロ圏内に自動車の保管場所設置が義務付けられている。逆に2キロ内であれば自動車の保管場所(車庫証明が出る限り)はどこでも許可される。

理論的には、運転者の住所が東京でも、2キロ内なら川崎に自動車を保管することができる。その場合、運転者は東京都民だが、車両は川崎ナンバーになる(逆の例も然りで、使用の本拠を偽って管轄ナンバーを取得する行為を「車庫飛ばし」と呼び、これは違法である)。このような基礎的な知識を、自粛警察は有していない。一度でも自分で車検を通したり、陸運局に行ったことがあれば、この「矛盾」は合法として既知のはずである。

私は緊急事態宣言下、誰にはばかることなく茨城の大洗に旅行した。大洗は海上航路(フェリー)で北海道(苫小牧)と結ばれている。私の泊まったホテルは中堅の老舗だったが、駐車場には帯広ナンバーや釧路ナンバーの車が大挙し、いい意味で安心した。ところがそのホテルのフロントで、「爪切りを貸してほしい」と頼むとにべもなく拒否された。その理由は「コロナ感染を防ぐために今は、爪切りをお貸ししていないのです」というモノであった。爪切りを介したコロナ感染の事例が一例でもあるのか、と小一時間問い詰めたかったが無意味だと思ってやめた。

知性とは、懐疑から始まる。為政者やメディアやいわゆる「世間」の言うことをまず疑うのは、知性涵養の第一歩である。逆に疑うことをやめたとき、人々は知的堕落に陥る。「とりあえずお上がそう言うから」「テレビでそう言っているので」という理屈は、知的思考ではなく単純堕落である。何を根拠にそう言っているのか。何を根拠にそれを信じるのか。即答できない人間は知的感性の喪失と同じだ。

同調圧力に追従していればよい。自粛警察の批判が自分に向かなければよい。そうして破滅に向かったのが大日本帝国である。

戦後75年を経て、この国の人々は何も反省せず、またひいては人類も先の大戦の悲劇から何も学んでいない。自由・人権を盛んに唱えてきた者は、このような同調圧力と私刑の時代にどう抵抗したのか。遠くない将来、その言説が点検されるだろう。

氷河と害虫を「破門」に処せば厄災は終わると信じた前近代のヨーロッパの宿痾は、今も全人類を蝕み続けている。

古谷経衡(ふるやつねひら)

1982年札幌生まれ。作家、文筆家。立命館大学文学部史学科(日本史)卒業。ネット保守、若者論などを中心に言論活動を展開。著書に『左翼も右翼もウソばかり』『「道徳自警団」がニッポンを滅ぼす』など。

「週刊新潮」2020年7月30日号 掲載

新潮社