先日、

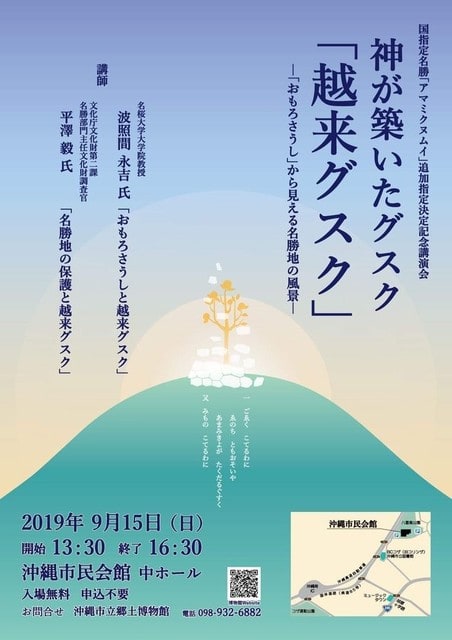

『神が築いたグスク「越来グスク」』の講演会がありました。

これは、越来グスクが国の名勝「アマミクヌムイ」に

追加登録されたことを記念してのもの。

“アマミクに関連する御嶽として”

としか説明がなかったので

…ん!?越来グスクとアマミキヨにどんな関係が!?

と頭の中が「????」だらけになりました。

(ワタシは)越来グスクとアマミキヨの関連は

これまで聞いたことがなかったし、

越来グスクの石碑や、沖縄市教育委員会の説明版、

沖縄市立博物館の越来グスク展のパンフレット、

沖縄市の歴史を描いたコザ十字路の大壁画(および解説パンフ)にも

アマミキヨとの関連記述は一切なかったから。

もちろん私の知識不足もありましょうが、

これらを鑑みると

少なくとも沖縄市はこれまで越来グスク↔アマミキヨを

推して(重要視して)いなかった、とは言えるでしょう。

その後、沖縄市立図書館で追加指定に関連してのパネルが設置され↑

その中で「おもろさうし」に

「(越来グスクは)アマミキヨがつくったグスク」

という記述があることを知りました。

なるほど!おもろさうしか!

アマミキヨと史跡の関係といえば琉球七御嶽だけど、

おもろさうしに越来グスクの記述があったとは知らなんだ。

史書には七御嶽の記述だけで

越来グスクはないものね。

しかし、

なんで沖縄市は今までこの部分を一切紹介してこなかったんだ????

全然周知されていないのに、何でいきなり追加指定????

越来グスク、破壊されまくってて全然グスクとしての面影ないけどいいの????

と疑問でもあり、

全くなにもわからなかったので

勉強しに行ってきました。

+

前半は追加指定の根拠となった

「越来のおもろ」についての解説。

講師は以前、

勝連・阿麻和利をおもろをテーマにした講演会を拝聴したこともある

波照間永吉先生。

ごゑく こてるわに

ゑのち ともおそいや

あまみきよが たくだる ぐすく

越来 小照る曲(曲輪)に

命 とも襲いは

アマミキヨが 工たるグスク

「おもろさうし2-74」

これが件のおもろ。

越来の曲輪、城壁の曲線、つまりグスクそのものを讃え、

“この素晴らしいグスクはアマミキヨが造ったグスクです”

と神をたたえ、祭祀を行っていたようです。

ほほ~~~~

越来をたたえるおもろは17首あり

その中からいくつかを読み解いていきました。

私にとって越来のおもろと言えば

「鷲の嶺」のおもろ。

ごゑく世のぬしの

わしのみね ちよわちへ

いみやからど ごゑくは

いみきや まさる

越来の世の主様が鷲の嶺においでになりまして

今からこそ越来は イミキは勝るのです。

「おもろさうし2-79(39)」

イミキの意味は諸説あるようですが、

講師の波照間先生によると

イミキは「お神酒」、

お神酒は米が原料のため、米の豊かさ、つまり五穀豊穣では、

とのこと。

でも、実は私が衝撃だったのは、このイミキではなく

「鷲の嶺」の部分。

鷲の嶺は越来のグスクのある嶺、

ひいては越来グスクそのもの

という解釈を以前本で読んでいたので、

(越来世の主が、鷲の嶺(≒越来グスク)に来て(就任して)、

今こそ越来は豊かになるのだ)

こんな意味だと思っていたのです、

が、

鷲の嶺はグスクとは別にあるらしい!!

なにーーーーっ!!!???

沖縄市立郷土博物館学芸員さんによると

越来グスクから1キロ東に行った、

現・宮里小学校のところらしいです…。

(今はその面影はまったくないとのことでしたが…)

つまり、

〝越来世の主が鷲の嶺に出かけて行って”

という、巡行の様子とな。

わーお、マージーかーーーーーー。

グーグルマップ地形図で見てみる。

越来グスクの東に宮里小学校(下線部)。

更にその東に海。

(鷲の嶺から海をみるおもろもある)

地形図で見ると

確かに高台になっている地形が続いている(灰色部分が斜面)。

昔は山々が連なっていて、

この一部分が

いわゆる「鷲の嶺」

だったのだろうか?

キラキラ本の擬人化・越来グスクは

鷲の嶺≒越来グスクの解釈でかいてたんで(澪之助作)

違うとなるとちょっとショック…。

それとも、どっちの解釈もありなのか?

ともあれ、

鷲の嶺≒越来グスクのある嶺≒越来グスク

とは言い切れないことを学びました

(長くなったのでつづく)

*オマケ*

郷土博物館のスタッフ紹介ページイイね!

皆めちゃ楽しそう(笑)

市立図書館が(元)コリンザに移転してから

あの建物訪れてないけど、

階下の図書館が空いて

郷土博物館はなにか変わったのかな。

そのうち再訪しようかな。

*特別講座開催のお知らせ*

ボーダーインク×桜坂劇場(桜坂市民大学)特別講座 (10/2 和々)