6日(木)は雲が多くスッキリしない空から雨の降りだし昼間も気温はあまり上りませんでした。

東筑摩郡村長会視察研修2日目は、宿泊先の厚真町の「こぶしの湯 あつま」を午前午前8時30分に出発し、樽前山直轄火山砂防事業について、国土交通省 北海道開発局 室蘭開発建設部 苫小牧砂防海岸事務所の池田所長さん、計画課の竹原課長さん、宮崎さん達にご説明をしていただきました。

樽前山は、火口部で高温状態が続く、活動的な火山(常時観測火山)の一つです。樽前山が噴火すると、泥流は苫小牧市街地に達し、多大な被害を及ぼすと予想されます。

北海道開発局は、平成6年度から樽前山直轄火山事業に着手し、火山噴火に伴う泥流の氾濫を抑制するために、遊砂地・砂防堰堤の整備を行い、火山噴火による地域社会への被害・影響を最小限に食い止めていました。

樽前山は1667年から1978年迄に大~中~小規模の噴火を繰り返し、1667年と1739年には大規模な噴火が発生し、大量の火砕流が山麓まで流下し、1667年には苫小牧市で1~2m、1739年の降灰は千歳市で0.5~1mも積もりました。

樽前山が噴火し泥流が発生すると、苫小牧市一帯に大きな被害を及ぼすことが予想されています。さらに、本道の生活や産業を支える鉄道、高速道路、国道、空港、港湾などにもその被害が及び、本道のみならず全国の社会機能に与える影響も甚大なものになるおそれがあります。

被害を軽減する上で、噴火が起きる前の対策が重要であるため、樽前山直轄火山砂防事業に着手しました。特に大量の泥流が流れ、大きな被害の発生が想定される渓流に対して、砂防設備の整備を進めていました。

また、砂防設備の整備とともに、発災時に「被害を出来る限り軽減」するため、緊急時に実施する対策(ハード対策)の検討や監視設備の整備(ソフト対策)等、火山噴火緊急減災対策を進めているとのことでした。

次に、熊の沢川1号砂防堰堤建設工事の現場に行き、施工会社の責任者にも説明していただきました。

覚生川と熊の沢川の砂防堰堤は、直径26.6~41.4m、高さ14.5m、長さ235~343mの鋼製セル型堰堤で、やわらかい地盤でも造ることができ、現地で発生した土を有効活用して工事費を安くできるとのことでした。

最初に、固い地盤まで到達する長い鋼矢板を打ち込み、地上から上の部分は、短い鋼矢板の立て込み枠を造り、その枠の中に、現地で発生した土砂を投入し、その土砂を敷き均して、締め固めを行い、最後はコンクリートでふたをして完成です。

次に、樽前山火山対策防災拠点施設に伺いました。本施設は、樽前山の噴火活動活発化の際に、 室蘭開発建設部現地対策前線基地として災害情報の収集や緊急減災対策の検討を行い、迅速な初動体制を立ち上げるためのもので、展示パネルなどを参考に詳しく説明をいただきました。

長野県も2014年9月27日に噴火した御嶽山や浅間山の火山砂防事業など、我が県も火山災害が大変心配される地域ですので、ハード・ソフト両面からの火山砂防の重要性を研修できましたことに感謝を申し上げます。

次の視察は、先住民族アイヌの歴史と文化を主題とした日本初で、日本最北の国立博物館などがある「ウポポイ」(民族共生象徴空間)に視察に行きました。

みんなで、いざないの回廊からは入りましたが、木々や動物が描かれた回廊はまるで森の中にいるような感覚になり、自然とともに暮らしてきたアイヌの文化を感じることができました。

アイヌ民族は日本列島北部周辺、とりわけ北海道の先住民族です。日本語と系統の異なる言語である「アイヌ語」をはじめ、自然界すべての物に魂が宿るとされている「精神文化」、祭りや家庭での行事などに踊られる「古式舞踊」、独特の「文様」による刺繍、木彫り等の工芸など、固有の文化を発展させてきました。

ウポポイは日本の貴重な文化でありながら存立の危機にあるアイヌ文化の復興・発展のための拠点となるナショナルセンターです。

また、我が国が将来に向けて、先住民族の尊厳を尊重し差別のない多様で豊かな文化を持つ活力ある社会を築いていくための象徴として整備するものです。

豊かな自然に抱かれたポロト湖のほとりで、アイヌ文化の多彩な魅力に触れることができます。愛称「ウポポイ」は、アイヌ語で「(おおぜいで)歌うこと」を意味します。

国立アイヌ民族博物館は、アイヌ民族の誇りが尊重される社会をめざし、多くの人にアイヌの歴史や文化を伝え、アイヌ文化を未来につなげていくために設立されました。展示は、アイヌ民族の視点で「私たち」という切り口で語る構成になっています。

チキサニ広場は、来園者を伝統的な衣装や踊りで歓迎するおもてなしの広場で、我々が行ったときには、アイヌ民族の歴史・文化やアイヌ語等を説明していただき、伝統芸能のムックリ(口琴)の演奏もしていただき、ポロト湖の景観とともに楽しめました。

伝統的コタンは、チセ(家屋)群が再現され、アイヌの伝統的な生活空間を体感できるエリアです。 儀礼への参加や見学の他、民族衣装を試着して写真撮影をすることもできるとのことでした。

工房は、アイヌの手仕事に関する解説とともに、工芸家による民工芸品製作の実演が行われ、長く受け継がれてきた技術を間近に見学することができました。気軽に声を掛けて話している方もいました。

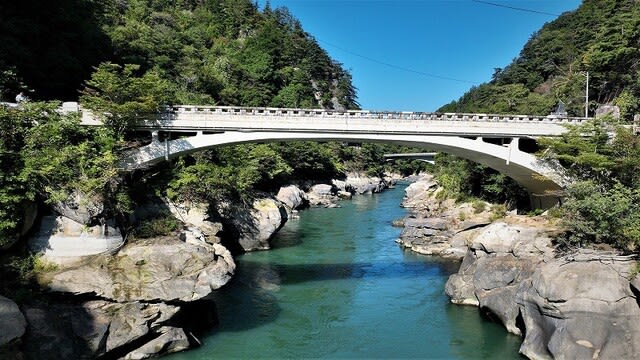

▽ 毎朝恒例の写真は、本日は生坂村にいませんでしたので、晴れていた2日(日)に撮影しました山清路の風景です。

信濃十名勝「山清路」の風景

本日生坂村では、保育園で園庭開放・木育活動、小学校で児童会、中学校で2学期中間テスト①・第2回総合テストなどが行われました。