水戸の梅まつりは2月10日から3月17日まで開催されています。しかし思い通りにいかないのが梅の花の開花で、桜ほどではないにしても開花のピークが開催期間になかなか合いません。今年は正月の頃は少し遅いと感じましたが、2月に入っての異常高温の日が続き、一気に開花スピードが早まったのか2月末にはもう満開になってしまいました。

しかし、桜よりは開花期間が長く、しかも早咲き、遅咲き100種以上の梅が次々と咲き競うので、梅まつり期間は遅咲きの花が彩ってくれています。

観光バスなどの来園者が多い東門から入るのが通常のコースです。

右手に梅林、東側は広い芝生の見晴らし広場です。園内の紅梅の濃さで一二を争う「佐橋紅」も満開です。

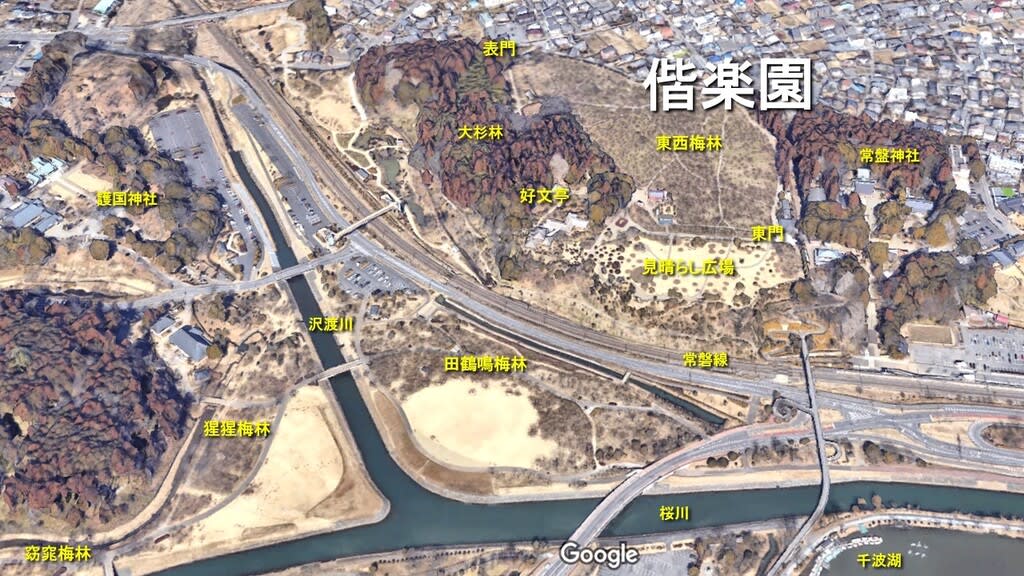

標高約25m、比高約20mの洪積層河岸段丘上の偕楽園、見晴らし広場から見下ろした千波湖は、水戸城の南に面した堀の役目をしていました。

偕楽園の南側は河川が二つ流れ込む沖積層の低地で、ここにも三つの梅林があります。昨年秋のサミットでも使用された飲食施設が偕楽園を望む場所に、茨城県が初めて採用した「パークPFI」方式で建てられました。

猩猩梅林、窈窕梅林の奥の台地には、徳川ミュージアムがあります。徳川家康公の遺品(駿府御分物)を中心に家康公の11男の初代頼房公、2代光圀公ら歴代藩主遺愛の什宝約3万点や古文書類約3万点の史料が順次展示されています。

藩主来園時のお休みどころ「好文亭」では、領内の文人墨客や家臣、領民を招き、養老の会や詩歌の会などが催されました。

右手の奥御殿は藩主夫人やお付きの女中衆のお休みどころです。

薄紅の「連久」が彩る奥御殿には10部屋あり、各部屋の襖には松竹梅をはじめ10種の植物が描かれて部屋の名前になっています。

この表門から入ると、天保13年(1842)に開設した水戸藩9代藩主徳川斉昭公の意図した陰陽の世界が体現できるコースが楽しめます。

斉昭公の諡号の付いた「烈公梅」は水戸で発見された品種で、薄紅色で花弁の隙間が離れており、幕末を駆け抜けた公の激しい生き様が感じられます。

航空写真ではこの場所にはお土産店が写ってますが、撤退した跡に緋毛氈の縁台が置かれたお休み所になっています。

仙人が勝手に名付けた「案山子梅」がまだ健在でした。太い幹の樹皮の一部だけが一本足になって地面から養分を吸い上げ、新しく出た枝にも花を咲かせています。

老木の多い偕楽園は、くねくねと曲がったり中が空洞になったりした梅がしっかり花を咲かせているのを見るのも一興です。梅の樹に養分を運ぶ維管束形成層は樹皮の内側で細胞分裂して外側に成長しますが、年輪部分のある中心部は古木になると枯朽してしまうので樹齢を推定することはできません。

そういうことで、よく話題になる偕楽園の梅の樹齢は、結論から言うとよく分からないということに尽きると思います。一般に梅の寿命は100年くらいといわれますが、国内には越生梅林の樹齢670年の「魁雪」、伊達政宗が朝鮮から持ち帰った樹齢400年以上の「朝鮮梅」、狭山市の樹齢400年の「不朽梅」などのいろんな古木が知られています。しかし科学的には証明されてはおらず、今後のDNAなどの検査技術の進歩に期待するしかありません。

いま水戸市では観賞用の梅ばかりでなく、作物としての梅の実をブランド化して販売しています。その生産者の方の話では、梅の樹は25年くらいで実の収穫が極端に落ちるため伐採して新たに植え直すと聞きましたので、よく言われる収穫用の梅より観賞用の梅の方が寿命が長いという話も頷けました。

偕楽園の場合、実を付ける実梅が6割、実の生らない花梅が4割くらいといわれています。ここで生った梅の実は、6月中頃収穫して一般の方に販売しますが、毎年すごい人気です。

また偕楽園の梅の種類と総本数は流動的ですが苗畑も入れると約200種、本数は老木の枯死と、若木移植でも最近は木の間隔を開けているようなので、2700本位というのが現状のようです。その中で白梅が約7割、紅梅が3割くらいといわれています。

10年以上前に梅の種類を増やそうと402種、920本の梅の苗木を集めましたが、その育苗畑で梅のウイルスPPVに罹っているのが数本見つかり、全部を焼却処分しました。その経験から新しい品種の導入には最大の注意を払っているそうです。(写真は「入日の海」です)

なお、偕楽園公園センターのホームページの梅図鑑には96種の梅花が写真入りで紹介されています。 https://ibaraki-kairakuen.jp/zukan/

少しずつ新しい品種を含めた世代交代が進んでいますので、品種の特徴を保ち来歴のはっきりした樹がこれからもしっかり花を咲かせて来園者を迎えてくれることでしょう。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます