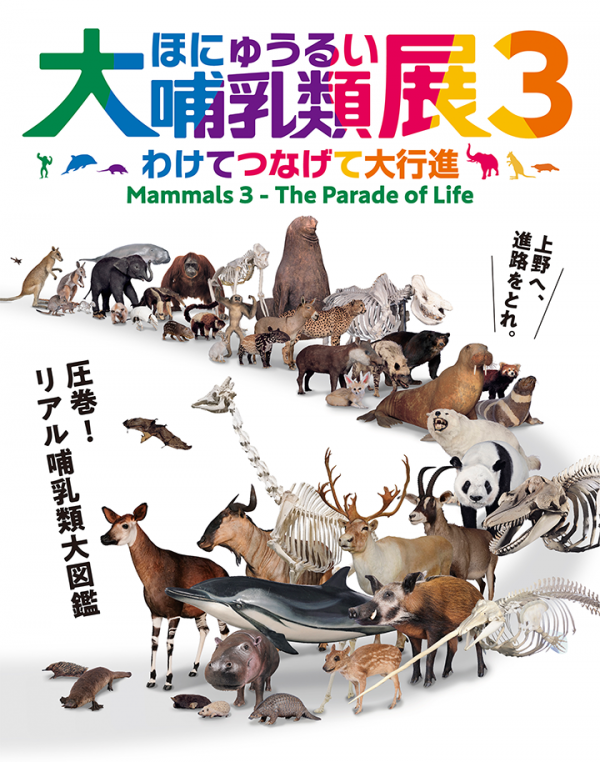

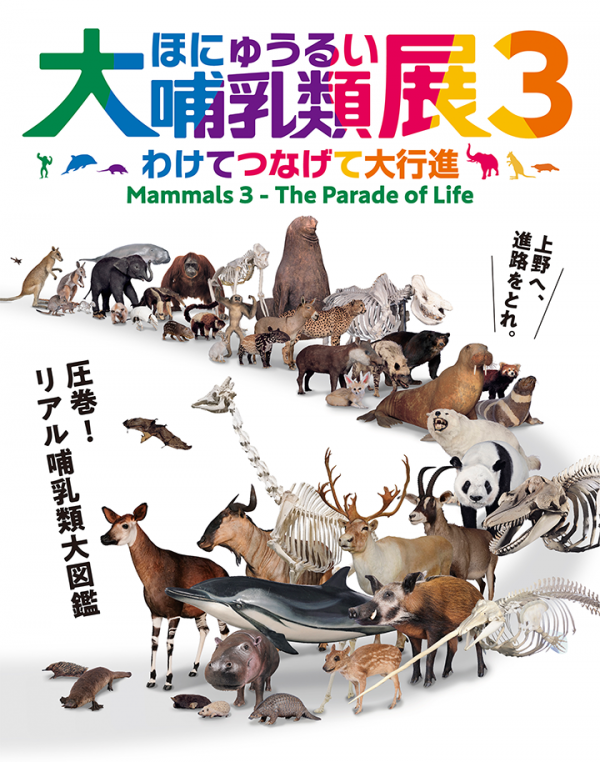

GW前にななと帰省していたのですが、その間に国立科学博物館で開催されている「大哺乳類展3わけてつなげて大行進」に行ってきました。

「大哺乳類展3」なので過去に2回開催されているんですよね。

知らないって損だわ・・・。

今回のテーマは「分類(=わける)」と「系統(=つなぐ)」。

見た目や内部の特徴、DNAなどをもとにグループを分けそれらの関係性をつなぎあわせることで浮かび上がってくる哺乳類の不思議に迫ります。

現在約6,500種にものぼる哺乳類の多様な姿や能力はどのようにして進化してきたのでしょうか。大哺乳類展3では、500点を超える標本による大迫力の展示を通して紹介。

哺乳類のことは全く詳しくないし全然興味はなく理科の成績も非常に悪かったんですけど動物園や水族館は大好き。

それと昨年から科博に通い始めていろいろ見ているうちにわからないけど、わからないなりに見てみたくなりました。

私もななも哺乳類ですしね。知ることは良いこと良いこと。

会場内は撮影は説明で流れているVTR以外撮影OK。

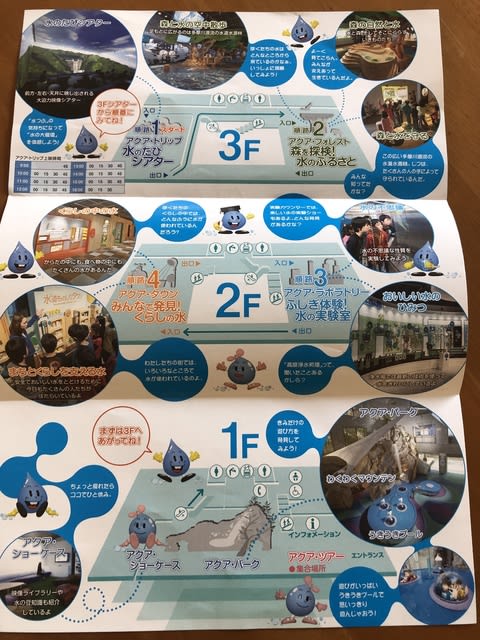

こちらは会場案内図

いろいろ撮影したうちの一部をご紹介します。

入ってすぐは哺乳類ってどういうものなのかを知る章。

こちらはハンドウイルカの骨格標本

哺乳類ってそもそもどういうものなのか考えたことなかったのですが、お母さんがお乳で子を育て、心臓が二心房二心室で構成されていて、頸椎が7つという共通点を持つものだそう。

キリンやこのハンドウイルカのように大きないきものも頸椎が7つなんて変な感じです。

共通点が多いいきものでもどういうところが違うのかを知ることができます。

展示室は哺乳類5種をグループで色分けしていて、この写真だと手前から現獣類、黄色は有袋類、赤はアフリカ獣類、紫の異節類とわかりやすく展示されています。

5種類あるけどもう1種類は?と思いますよね。もう1種類は真獣類というそうです。その真獣類もさらに分かれるので詳しくは会場でぜひ。

聞いたことがあるのはカンガルーなどの有袋類のみの私・・・。そんな私でも楽しかった大哺乳類展3です。

子供向け?とも思える体験コーナーですが大人だってやってみましたよ。

うん、不思議です。ほんと不思議。

私の後に持ってみていた大人の女性2人も「え~!!」という反応でした。

哺乳類展で圧巻だったのは会場中央に展示されているこちら。

この展示を見ているだけで楽しく、いつまででも見ていられます。

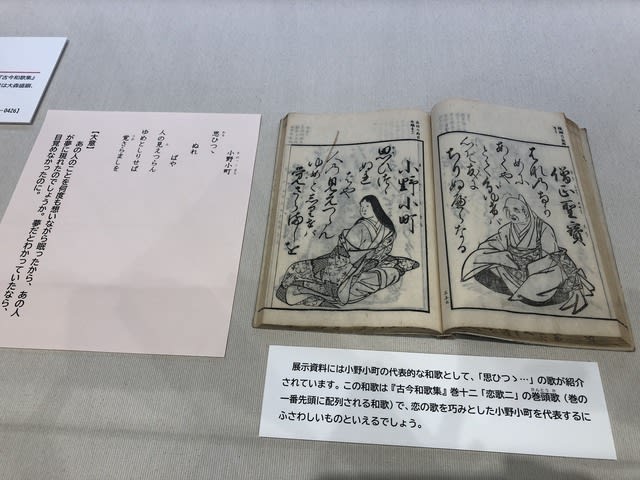

これは誰かしら?

実はこの動物です。

ここでパンダの骨格標本まで見られるとは思いませんでした。

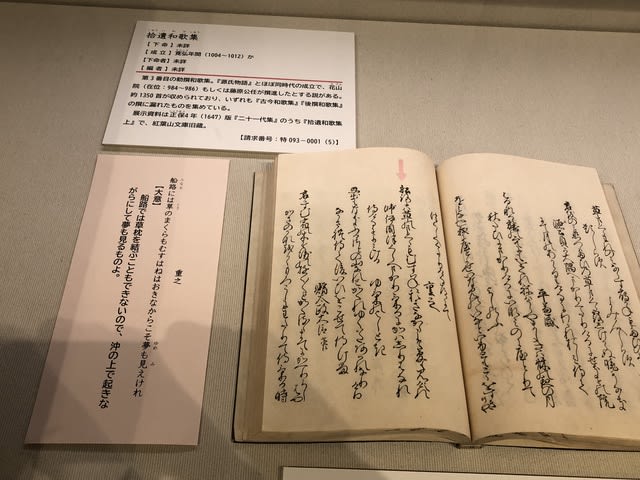

こちらは?

アザラシだな~と思ったら

なんと江ノ島水族館で飼育されていた「大吉」でした。

中央のはく製の中にこの大きなミナミゾウアザラシがいたのですが、

すごいですよね、この大きさ。会場で見たらもっとすごいんですよ~。

この大きなミナミゾウアザラシのはく製、こちらも「大吉」なんだそうです。

それからさっき知ったのですが、さきほどアップしたパンダの骨格なんですけどどうやら2002年に「リンリン」らしいのです。

パンダのはく製や骨格標本が日本にあるのってどうしてだろう?と思ったら、リンリンは日本に所有権があった最後のパンダだそう。

日本にいるパンダの所有権は日本になく、いつか中国に返さなければならない現在。

このような貴重なはく製、骨格を見ることができる大哺乳類展3は6月16日まで上野の国立科学博物館で開催されています。

ちなみに国立科学博物館の日本館でこちらも開催されています。

遠足や修学旅行、校外学習でしょうか?かなりたくさんの小学生~高校生が来館していたので写真は撮りませんでしたが、こちらでは哺乳類とは違って背骨を持たない「無脊椎動物」を紹介しています。

クラゲやウミウシなんかは見た目でそうなのかなと思いますが、サンゴやカニやウニもこの仲間だそうです。

最近耳にすることが多くなった「アニサキス」もそうなんですって~。

哺乳類との違いがよくわかりますし、もしかしたら「きもちわる~い」とか「すきじゃな~い」と思う方もいるとは思います。私も若いときはそうでしたから。でも、見てるだけで面白いなって思ったり生き物の生態、人とのかかわりを知ることができて良かったと思うことも数多くありました。

大哺乳類展と合わせて鑑賞するのがおすすめです。

大哺乳類展のチケットで当日常設展を鑑賞できます。ちょっと体力的に厳しくなりますが休憩スポットも

ありますのでぜひ。

私は年間パスポートを持っているので翌日ゆっくり見ました~。