勤務先の帽子に付ける名札のデザインが先日から変更されました。変更点は2つ。1つは国籍を明示する事になった点。私の場合だったら名札の右側にjapanの国名と日の丸のロゴが入ります。何故こんな事をするかと言うと、最近は外国人のバイトや社員も増えて、国籍を明示しなければ、どこの国の人か区別が付かなくなったからですって。

もう1つは、コミュニケーションツールとして、それぞれ一言メッセージを名札に入れる事になりました。何故それが必要なのか?私にもよく分かりません。「何でも良いから好きな事を書け」と言われたので、私は「我々にも働き方改革を!」と書きました。

物流業界が何故慢性的な人手不足なのか?低賃金に長時間労働だからです。トラックのドライバーに至っては、「まともに募集しても誰も来ないので、在籍者の残業で乗り切ろう」と、時間外労働の上限基準さえまともに適用されなかった。

さすがに「いつまでもそれではマズイ」という事で、最近では「働き方改革」の名で、時間外労働の上限が年間960時間を超えないようにしようと、2024年度から「緩めの基準」が、ようやく適用されるようになりました。

年間960時間=月間80時間=週休2日(月22日勤務)換算で1日約3.6時間以下に時間外労働を抑えようとw。本来なら時間外労働なんて無くて当たり前なのに。こんな過労死ラインギリギリの、ユルユルの基準すら、適用されたら残業代が稼げないので人が来なくなると、物流業界がアタフタしているのが、所謂「2024年問題」です。

何故、私達がこんな状態に甘んじなければならないのか?大企業や元請けが、中小企業や下請けを搾取しているからでしょうが!我々にもまっとうな賃金と労働条件を保障せよ!これは国も表向き言っている事ではないか!その国の方針にお前らは逆らうのか?ウラウラw

昔は盆も正月も休めなかったスーパーの社員も、最近では働き方改革の一環で、元旦とその翌日は休めるようになりました。でも、スーパーの物流センターには正月商品がひっきり無しに入荷するので、盆・正月も以前と変わらず仕事です。

しかし、これでは物流センターで働く請負・派遣の労働者に、仕事の穴埋めを押し付けているだけじゃないですか。働き方改革には本来、下請けや元請けの差別はないはずです。スーパーの社員に元旦一斉休日を実施するなら、我々にも別の日に一斉休日(盆休みなど)を与えるのが筋ではないか!

この一言メッセージに対しては、下請けの私の勤務先だけでなく、その元請けも逆らえないはずです。その気にさえなれば、たとえ相手が誰であっても、正当な権利を主張する事は出来るのです。「バカとハサミは使いよう」「裏金の自民党政権も使いよう」です。

今の職場の若い子と話して感じるのは、「覇気がない」「すぐにマイナス思考や自責の念に囚われる」「何でも上の言いなり」という体質です。例えば、この2024年問題にしても、会社と一緒になって「人手不足になったら困るなあ」と嘆くばかり。

「その人手不足を招いたのは一体誰なのか?」「その人手不足を逆手に取って我々に何が出来るのか?」そんな発想の転換がなかなか出来ない。長年に渡る受験教育に加えて、安倍政権以降急速に進んだ教育の右傾化(教育基本法改悪など)によって、すっかり飼い慣らされてしまったようです。

世間はそれを「若者の保守化」と見なすのでしょうが、私に言わせれば単なる「社畜化」に過ぎません。デフレが30年以上も続く「衰退途上国」に今の日本が成り下がってしまったのも、この「社畜化」が原因ではないでしょうか。

石丸伸二や斎藤元彦、立花孝志のような、一昔前なら見向きもされたなかったゲテモノ・キワモノ政治家に異様に人気が集まるのも、そんな政治家にすがるしか展望が見出せなくなった、「社畜」民による「衰退途上国」ならではの現象なのかも。

2007年北海道夕張市長選挙でキワモノ「羽柴秀吉」に産炭地復興の夢を託した夕張市民、先の米国大統領選挙でキワモノ「トランプ」にアメリカンドリーム復活の夢を託した米国民も、私からすれば典型的な「社畜」民です。そんな「社畜化」の風潮に一矢報いるべく、私なりに一石を投じてみました。

気が付けばもう11月27日。このままでは今年は紅葉も見ずに終わってしまうと思い、公休日の当日に急きょ兵庫県の武庫川渓谷に行って来ました。ここは武庫川に沿って昔のJR福知山線の廃線跡がハイキングコースに指定されています。武田尾温泉も近くにあります。紅葉・渓谷美・鉄道・温泉と見所満載の行楽地です。行って正解でした。京阪神の郊外に、まだこんな秘境感漂う深山幽谷の地があるとは思いませんでした。その一方で、単なる思い付きで行ける所ではない事も同時に思い知らされました。次からはそれなりの装備で行かなければなりません。

武庫川渓谷の最寄駅はJR福知山線の生瀬・西宮名塩・武田尾の3駅です。どの駅からもスタート出来ますが、私のお勧めは西宮名塩です。西宮名塩の駅前にはスーパーの阪急オアシスがあるので、ランチや弁当はそこで調達出来ます。私が駅に着いた時は丁度お昼時だったので、オアシスのイートインコーナーでランチを済ます事が出来ました。

それに対し、生瀬の駅前には小さなコンビニがあるだけです。武田尾の駅前に至っては何もありません。もし武田尾駅からスタートする場合は、弁当は必ず持参しなければなりません。但し、一点気を付けておかなければならない事も。生瀬や武田尾の駅からだと目の前に武庫川が流れているので廃線跡のハイキングコースにたどり着くのも比較的簡単ですが、西宮名塩からだと離れているのでナビは必須です。西宮名塩の駅には案内チラシの類は一切置いていません。駅員に聞けば、ひょっとしたら道順教えてくれるかも知れませんが。私はナビで調べました。

駅前ロータリーの阪急オアシスの横を、武庫川支流の名塩川に沿ってひたすら下ります。川の左側には新興住宅街が広がりますが、川はもう深山幽谷の風景そのもの。そのコントラストの対比にまず驚かされます。しかも、その新興住宅地の傾斜の急な事。これでは災害で土砂崩れの恐怖と隣り合わせです。日本で災害が多発するのは、この住宅政策の貧困も一因にあるのかも知れません。名塩道路の高架が見えて来る辺りまで来ると廃線跡に向かう道標が現れますので、その矢印の方向に進みます。但し、田舎道で分かりやすい目印もないので、ナビとの併用は必要です。幹線道路を通る時は自動車にも注意。

弁当以外に、もう一つ持参必須の物があります。それは懐中電灯です。廃線跡のハイキングコースでは長いトンネルを何ヶ所も潜ります。トンネル内には照明は一切ありません。スマホのか細い灯りではとても照明代わりにはなりません。私は他の方の懐中電灯の灯りを頼りに何とかトンネルを踏破出来ましたが、それでも無灯火のハイカーに危うくぶつかりそうになりました。足元にも大きな砂利や水たまりが何ヶ所もありました。靴も出来れば登山靴の方が良いでしょう。

この廃線跡のトンネルは夜は真っ暗闇になるので、地元では心霊スポットの噂もあります。実際ここではトンネル工事の際に大勢の労働者が落盤事故で亡くなっています。その労働者の大半は朝鮮半島から日本に連れて来られた在日朝鮮人の日雇い人夫です。ハイキングコースの武田尾寄りにある「越鳥南枝」の碑は、その朝鮮人日雇い人夫の慰霊碑です。

「越鳥南枝(えっちょうなんし)」の意味:中国南方の越の国(今のベトナム)から渡って来た鳥は、木の枝に止まる時も、故郷を思い出して南の方の枝に止まる。鳥ですら、そうやって自分の故郷を懐かしむのだ。→望郷の念を詠った中国の故事成語だそうです。

思えば、近鉄奈良線生駒トンネルも、旧トンネルは心霊スポットとして有名ですが、興味本位で訪ねるのではなく、慰霊の気持ちで、もう二度と戦争や植民地支配の負の歴史を繰り返さないようにしなければなりません。そうしてこそ初めて、トンネル工事で亡くなった朝鮮人労働者の霊も浮かばれるでしょう。

気を付けておかなければならない事は他にもあります。トイレも事前に必ず済ませておかなければなりません。駅を抜けるとゴール付近までトイレはありません。私は出発前に駅でトイレを済ませましたが、それでも山間部は市街地より冷えるので、ハイク途中でもよおし、トイレ確保に苦労しました。

そして近くにある武田尾温泉の営業時間も把握しておく必要があります。武田尾温泉には旅館が2軒ありますが、そのうち1軒は土日祝日しか日帰り入浴のサービスがありません。もう1軒は平日も日帰り入浴のサービスをやっていますが、営業は15時までです。私が着いた時は平日で15時も過ぎていたので、入浴は諦めざるを得ませんでした。しかし、その点さえクリアすれば、紅葉・渓谷美・鉄道・温泉と四拍子揃った絶景を堪能する事が出来ます。次は準備万端で臨みたいと思います。(グーグルマップのクチコミにも同じ文章を投稿しました。写真もそちらの方が多いです)

私事ですが、昨日11月24日(日)開催の競馬GIレース・ジャパンC(ジャパンカップ)(東京芝2400m)で三連複12230円万馬券的中!

◎ ③ドゥデュース

○ ⑨チェルヴィニア

▲ ④ジャスティンパレス

⭐︎ ⑩ドゥレッツァ

△ ⑦シンエンペラー

△ ⑫ソールオリエンス

△ ⑭スターズオンアース

◎-○▲⭐︎-○▲⭐︎△三連複フォーメーションの買い目で、三連複③⑦⑩ 12230円の万馬券を的中しました!

ジャパンCは賞金額最高峰のGIレースなので出走馬のレベルも高く、穴馬が台頭する余地はほとんどありません。一般的には、強い馬が強い競馬をして終わるレースです。

但し、ゴール前の直線が長い東京競馬場で行われるので、そこでの差し比べで勝負が決まります。差し馬は最後の差し比べ勝負に賭ける為に、レースの前半はスピードを落とします。その間隙を縫って、逃げ・先行馬の穴馬がたまに2・3着に逃げ残る場合があります。

勿論、最高峰のGIレースなので、どんな穴馬でも逃げ残れる訳ではありません。それなりに強い穴馬でないと逃げ残る事は出来ません。

そこで今回、◎は差し切り勝ちが予想される最強差し馬ドゥデュースから流す事にして、2着候補に次位の差し馬▲ジャスティンパレスと、前残りの可能性のある○チェルヴィニア、⭐︎ドゥレッツァを指名。3着候補△もGI好走歴のある馬を選びました。

結果、予想通り最強差し馬◎ドゥデュースが1着に入り、2着に⭐︎ドゥレッツァと△シンエンペラーが同着となり、三連複12230円の波乱決着となりました。

⭐︎ドゥレッツァは菊花賞の勝ち馬、△シンエンペラーもダービー3着実績のある、そこそこ強い馬です。ところが、このレースはゴール前での差し比べとなるケースが多いので、どうしても差し馬に人気が集まります。逃げ・先行馬は人気の盲点になりやすいのです。

そこで、私は逆の発想で、差し馬がゴール前で牽制し合う為に、レース前半はスピードが落ち、逃げ・先行馬の有力馬が残る可能性も考え、相手候補にそれらの馬も複数絡めました。それが結果的に奏功しました。

【ジョッキーカメラ】ドウデュース騎乗の武豊騎手ジョッキーカメラ映像|2024年ジャパンカップ|JRA公式

超ド級の情報が飛び込んで来た。兵庫県の斎藤元彦知事が、先の出直し知事選挙で、県議会から不信任を突き付けらたにも関わらず、当初の劣勢を跳ね返して、返り咲く事が出来たのは何故なのか?幾らN国(NHKから国民を守る党)の立花孝志や統一教会からの支援があったとは言え、そんなキワモノ政治家、異端児の力だけで県知事に当選出来るものなのか?ネットさえ駆使すれば誰でも当選出来るなら、闇バイトの元締めでも政治家になろうと思えばなれてしまうではないか?

ところが、その謎が、何と当事者の口からバラされてしまった。兵庫県西宮市に株式会社merchu(メルチュ)という広告制作企業がある。そこの代表取締役の折田楓(上の写真2枚の青い服を着た女性)が、SNS選挙の舞台裏を、自分の口からバラしてしまったのだ。何故こんな「手の内を自分から明かす」ような事をしたのか?ひょっとして、自分の手柄を自慢したかったのだろうか?「どう?私って凄いでしょう?」みたいなノリで。まあ、そのお陰で、斎藤陣営の闇が明るみに出たのだから、いわば「ケガの功名」と言うべきなのかも。

それに対して、斎藤元彦は折田との関係について、「あくまでもポスター制作など公職選挙法で認められた範囲内での業務契約だった」と言い訳している。しかし、実際の写真を見ると、折田は斎藤の選挙カーの上からライブ配信までやってのけている。ポスター制作を請け負うだけのビジネスライクな関係では、とてもここまで入れあげたりはしない。しかも、折田はどの写真にも同じ青い服を着て登場している。青は兵庫県知事選挙における斎藤陣営のイメージカラーでもあった。

折田楓の経歴を見ると、兵庫県の地方創生戦略委員やeスポーツ検討会委員、空飛ぶクルマ会議検討委員などに就任している。これらも選挙広報の見返りだとしたら、もはや完全な利益供与だ。現に昨年も、東京都江東区長選挙で、木村弥生という新人の女性候補が、相手の世襲候補を制し当選したが、柿沢未途衆院議員(法務副大臣)の口添えで、違法広報に手を染めた事が問題となり、2人とも役職辞任に追い込まれてしまったばかりだ。

今回の兵庫県知事選挙の場合も、斎藤陣営から折田楓に金が流れていたら選挙買収になるし、流れていなかった(折田楓が選挙ボランティアとして応援した)としても、「そんな一介の選挙ボランティアを県の審議会委員の要職に就けて良いのか?」という事になり、どちらもアウトだ。勿論、斎藤以前の自民党県政に問題が無かった訳ではない。自民党県政時代も、官僚上がりの副知事がそのまま知事に横滑りする世襲政治がずっと続いていた。でも、その自民党の知事ですら、こんな露骨な情実人事は行わなかった。

しかし、そんなに自民党の知事が嫌いなら、何故、それをずっと批判して来た共産党候補が当選しなかったのか?それは、反共風土の強いこの日本では、共産党も今の立花孝志と同じで、有権者の目にはキワモノとしか映らなかったからだ。そうなると、もう後は同じ保守系の候補に期待するしかない。だから前回の知事選挙でも、維新の会と自民党の一部から支持された斎藤元彦が、相手の世襲候補を制して初当選出来たのだ。

でも、結局は斎藤も、同じ保守系の「同じ穴のムジナ」に過ぎなかった。斎藤のやっている事も、昔の自民党のロッキード事件やリクルート事件と同じ金権政治、利権漁りだった。これでは、自民党の世襲政治が維新の万博利権に置き換わっただけだ。いくら新しい装いを凝らしても、本質においては今までの保守政治と全く同じだ。

東京都知事選挙で大量得票した石丸伸二も、今回の斎藤元彦も、ともに選挙でSNSを駆使した事で世間の注目を浴びた。SNS(ソーシャル・ネットワーク・サービス)―X(旧ツイッター)やフェイスブックを積極的に活用して、ネットで支持を集めた。そこでは、有権者は自らネットにアクセスして、自分の手で情報収集して、石丸や斎藤の言う「マスコミが伝えない真実」を知ったように「錯覚」させられる。

でも、私に言わせれば、それは「真実」でも何でもない。ただの「錯覚」に過ぎない。何故なら、情報網を握っているのは、あくまでもXやフェイスブックの経営者だからだ。一見「自由な言論空間」のように思えるXも、ネットに情報を提示させる事が出来るのは、有権者ではなくX側だ。有権者は、Xが許可した選択肢の中で、「自由にメニューを選べる」ように「錯覚」させられているに過ぎない。

私は鉄道や競馬が趣味だから、その手の情報をよく見る。そうすると、パソコンやスマホの方でも、AI(人工知能)が判断して、その手の情報を優先的に表示するようになる。気が付いた時には、ネットの広告欄も旅行会社の広告や競馬予想サイトの広告で埋め尽くされるようになっていた。これがまだ鉄道や競馬なら、趣味の範囲だから実害は少ない。でも、これが政治の世界で横行するとどうなる?一握りの情報産業に、有権者の意思が左右され、一国の政治が乗っ取られてしまうではないか?

でも、有権者はその罠になかなか気が付かない。何故かと言うと、有権者が、あくまでも自分の意志でパソコンやスマホを開いて、自分から情報をつかみに行った気にさせられるから。でも、パソコンやネットに表示される情報は、有権者ではなくX経営者イーロン・マスクの手中にある。イーロン・マスクは米国大統領選挙においてトランプ陣営を支持した。ネットにもトランプにとって好都合な情報を優先的に表示していった。公正を装うために、反トランプの情報もある程度は織り込みながら。米国映画の「グレート・ハック」には、その世論操作の様子がリアルに描かれている。

その様子を潮干狩りの砂場に例えるとよく分かる。潮干狩りの砂場も、前夜のうちに、観光業者が砂場にアサリを仕込んでおく。翌朝そこにやって来た観光客は、あくまで自分で砂をかいてアサリを獲るので、まるで自分の力だけでアサリを獲ったかのように錯覚してしまう。実際は観光業者に踊らされているだけなのに。

ネット社会になって登場したネトウヨ(ネット右翼)も、そんなネット社会に咲いた徒花に過ぎない。それまで政治には一切関心がなかったのに、たまたま見た動画で、「外国移民がペットを食用にしている」とトランプがデマ宣伝しているのに乗せられて、急に外国人排斥を唱え始める。冷静に考えれば、そんな事あり得ないのに。

ネットの情報もメディアと同じで玉石混交。中にはゴミみたいな情報も多数ある。だからこそ、ネット社会になればなる程、ネットの情報も疑ってかからなければならないのに。ところが、マスメディアを「マスゴミ」と揶揄し、陰謀論にはまりながら、「ネットの情報は全て真実」とばかりに、ネットの情報は簡単に鵜呑みにしてしまう人が後を絶たない。だから、いつまで経っても「厨房」(中学生並みの知能しかないネット住民を揶揄する隠語)と呼ばれるのだ。「マスコミ=嘘、ネット=真実」の単純な善悪二元論のままでは、永遠にネットの情報に踊らされてしまうだけだ。

今までの旅のあらすじ

7若桜駅の転車台で方向転換中のSL動画

この旅では色んな幸運に恵まれました。隼駅でポスターを無料でいただいた事や、旅館から若桜鉄道の列車が見れた事。宿の主に鉄道ダイヤを補完するバス路線の存在を教えてもらった事、若桜駅でSLが転車台の上で方向転換する様子を動画に収める事が出来た事など。一つ一つの幸運は取るに足らない事でも、積み重なれば今後の旅に向けての励みになり、人生のエネルギーにもなります。

この次に訪れた若桜町の観光案内所でも、思わぬ発見がありました。それは、鉄道以外の観光スポットについても詳しく聞けた事です。私はあくまで若桜鉄道の取材を、この旅の主目的に置いていたので、それ以外の観光スポットについては無視するつもりでした。

それでなくても余裕のない1泊2日の一人旅で、取材対象も1〜2時間に1本しか走らないローカル鉄道。おまけに旅行2日目の午後からは雨の天気予報。これでは他の観光地を回るのは無理だと諦めていました。現に街のすぐ裏にある鬼ヶ城の城跡も、意外と険しい山道なので、帰って来るまで2時間かかると聞き、諦めざるを得ませんでした。若桜町は宿場町であるとともに、鬼ヶ城の城下町でもあるので、時間があるなら是非訪ねてみたいと思っていましたが。

でも、そこから先の不動院岩屋堂については、観光案内所の前から片道100円の町営バスが出ていると聞き、私もそのバスに乗る事に。歩いたら数十分かかる距離でも、バスだとものの数分で着きます。実際に見た岩屋堂は、けわしい山道を行かなければならない三朝温泉の岩屋堂とは違い、道沿いの川にかかる橋を渡ればすぐに着く事が出来ましたが。ここも、崖の中の洞窟みたいな所にお堂が作られている意味では、立派な岩屋堂(別名:投入堂)なのですが。

そして、このバスの中で、鉄道ファンと思しき中年の夫婦連れの方たちとも意気投合。この方たちと鉄道談義に花を咲かす事が出来ました。前日私が買った若桜銘菓の弁天饅頭も、日持ちがしない為に、すっかり硬くなってしまったので、残りをこの2人と私で食べる事にしました。硬くなってしまったとは言え、元は若桜一の銘菓です。2人からは非常に喜ばれました。

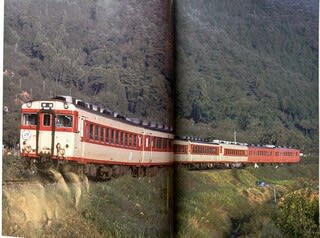

岩屋堂から戻ったらお昼になっていたので、前述の観光案内所の隣にあるカフェで、焼き鯖重定食をいただきました。そのカフェには何と若桜鉄道の写真集が置いてありました。最初は何気にパラパラめくっていただけでしたが、昔にぎわっていた頃の若桜鉄道の写真を見るにつれ、私はその写真集に釘付けとなってしまいました。なんと昔はラッシュアワー時には6両連結のディーゼルカーが走っていたのです。沿線の安部駅では寅さんの映画ロケも行われました。

当時は林業も盛んで、若桜駅には貨物列車に積み込まれる木材が山のように積まれていたそうです。当時は若桜町の人口も1万人近くいたそうです。ところが、外材の輸入や減反政策で、地域の基幹産業である農林業がすたれ、人口流出が始まります。1970年に7443人だった若桜町の人口も、2020年には2864人にまで減ってしまいました。

そんな中で、唯一の救いが、この若桜鉄道ブームです。昔は時代遅れの象徴にしか過ぎなかった古い駅舎が、昨今のレトロブームに乗って一躍脚光を浴びるようになりました。それでも所詮ブームはブームでしかありません。一過性のブームなんかではなく、地に足付けた地域の発展の為には、今何が求められるのか?そういう事も考えさせられた旅でした。そして、新たな発見や色んな出会いもあった、非常に有意義な旅でした。

(「若桜鉄道の旅」シリーズ完)

2024年11月17日 若桜駅の転車台で方向転換中のSL

2024年11月17日 次の運転試乗会に向けて若桜駅構内を走行中のC12型蒸気機関車

旅行2日目の11月17日(日)は、ラッキーな事が立て続けに起こりました。まず最初のラッキーは、旅館の主が鉄道だけでなくバスも並行して走っているのを教えてくれた事で、約1時間、時間を節約する事が出来ました。そして、早めに着いた若桜駅で、SLが動いている所に偶然立ち会う事が出来ました。

若桜駅では毎月第4日曜日にSL(蒸気機関車)やDL(ディーゼル機関車)の走行イベントが開催されます。構内に留置されている蒸気機関車(C12 167)とディーゼル機関車(DD 167)の運転試乗会が行われるのです。でも今日はまだ11月第3日曜日の17日なので、試乗会の日ではありません。多分、来週の試乗会に向けてのテスト走行試験なのでしょう。それを、私が道の駅「桜ん坊」に向かっている途中で、駅横の駐車場から偶然目にする事が出来たのです。早速、動画で撮影させてもらいました。

私が最初に目にしたのは、SLが転車台の上で方向転換させられている所です。SLは前に進む事しか出来ません。だから、終着駅には方向転換させる為の転車台が必ず設置されています。しかし、設置されている事は知っていても、まさか人力で動かせるとは思いませんでした。

そして、駅裏にある道の駅「桜ん坊」の駐車場からも、今度はSLが前に進む姿を動画に収める事が出来ました。まさにお宝映像です。SLの横ではDLも動いていました。こちらは少ししか動かなかったので動画には収めていません。

11月16日の宿は若桜鉄道丹比駅から徒歩数分の旅館に取りました。丹比駅も古い駅舎が残り、国の登録有形文化財に指定されています。しかも、駅舎の柱には古レールが使われ、製造メーカーである米国カーネギー社や八幡製鉄所の刻印も残されています。私が着いたのは夜も更けてからだったので、満足のいく写真は撮れませんでしたが。次ここに来る人は是非良い写真を撮って下さい。

当初は旅館の少ない若桜鉄道沿線を避け、鳥取市内のビジネスホテルに泊まるつもりでした。しかし、どのホテルも既に予約で埋まっていました。今はちょうど蟹漁解禁の時期で、一年中で一番繁忙期に当たるのだとか。そこで、海沿いの旅館は避けて、再び沿線にいくつかある旅館に電話したら、ちょうどこの旅館が空いていました。

だから、最初は余り評判の良くない田舎旅館だと思い、ほとんど期待していませんでした。ところが、建物自体は古民家で古いものの、綺麗にリフォームされ、トイレも浴室も洗面も非常に清潔でした。翌日も家族風呂にしては広めで、久しぶりにセパレートのお風呂で身体を解す事が出来ました。

食事も豪華で、これで1泊1人気8000円とは、にわかには信じられませんでした。欲を言えば、駅から旅館に向かう国道には街灯がほとんどなく、真っ暗闇の中を、隣りの車道を走る車のライトだけを頼りに、歩かなくてはならなかった事だけが不満でした。でも、これは旅館の責任ではありません。次からは日が暮れる前に旅館に着くようにしなければなりません。

しかも何と!旅館の窓から若桜鉄道を走る列車が間近で見れるのです。私が旅館に着いた時は。もうすっかり日が暮れてしまった後だったので、分かりませんでした。翌朝初めてこの事に気が付きました。もうチェックアウトの時間が迫っていたので、写真に撮りそびれてしまいました。次ここに泊まる人は、是非シャッターチャンスをものにして下さい。

翌朝も、私が若桜鉄道の便が少ない事を嘆くと、旅館の主が、並行して走るバスの停留所がすぐそばにある事を教えてくれました。お陰で、時間を無駄にせずに済みました。並行するバスの便数も鉄道と同じぐらいしかなく、しかも鉄道と違い、バス愛好家はほとんどいないので、バスの車内は鉄道以上にガラガラでした。(左上の写真がそのバス停の時刻表)

鉄道が赤字なのは、単に鉄道が不便なだけでなく、地域の景気が冷え込んでしまっているからです。景気自体が浮揚しないと、たとえ鉄道を廃止した所で、バスが黒字になるとは限りません。下手すれば、鉄道廃止が引き金になって、バスもやがて廃止に追い込まれる事になるでしょう。

若桜鉄道と言えばSLや給水塔、転車台のある終着駅の若桜駅が有名ですが、途中駅の隼(はやぶさ)駅も見所満載です。

まず何と言っても隼駅祭りの開催が上げられます。元々この駅は近くにある隼神社の最寄駅として開業しましたが、モーターバイクの月刊誌が駅名にちなんで、スズキのGSX1300Rハヤブサ愛好家に「8月8日をハヤブサの日にして隼駅に集まるようにしよう」と呼びかけてからは、毎年8月8日前後の日曜日にハヤブサライダーが集まるようになりました。

それがきっかけで隼駅が注目されるようになり、地元で駅の保存会が結成され、前述の隼駅祭り開催や駅の保存・清掃活動が行われるようになりました。駅自体も、終点の若桜まで鉄道が開通するまではこの駅が終着駅だった関係で、駅員の駐泊所や荷物取扱い設備が残っていて、国の登録有形文化財に指定されました。私が訪れた時も、駅のプラットホームには荷物の重さを計る秤が保存されていました。

それだけでなく、ホームの片隅にはED301型電機機関車とJRのブルートレインが静態保存されています。この電機機関車は昔、石川県の北陸鉄道でダム工事の資材運搬に使われていたのを廃車後に譲り受けたものだそうです。ブルートレイン内部には隼駅祭りのパネルも飾られていました。

それと、もう一つ特筆すべきなのが、この駅が石破茂・現総理の生家の最寄り駅でもある事です。総理自身も、有名な鉄道ファンで、若桜鉄道の一日駅長も務められた事がありました。私は自民党の裏金政治は到底支持できませんが、総理の鉄道に対する愛情については、同じ鉄道ファンとして共感できる部分もあります。

週末にはこの駅にもカフェがオープンして隼駅関連グッズが販売されます。カフェ営業日には駐泊所として使われていた部屋も休憩所としてオープンします。私はそこで隼駅のポスターを無料でいただく事が出来ました。

2024年11月16日 若桜鉄道(若桜・丹比間) 前面展望

11月16日(土)は若桜駅と駅前の宿場町を散策した後、若桜鉄道で隼(はやぶさ)駅まで乗りました。隼駅も若桜駅と同様に、昔の駅の景観が数多く残っています。その隼駅に向かう途中で、若桜駅と次の丹比駅の間の前面展望を動画に収めました。若桜鉄道内で雪覆と落石覆がある唯一の区間です。山の斜面に沿って斜めに覆いが設けられているのが雪覆で、山からの落雪から線路を保護する為の施設です。そして、トンネルのような形をしたのが落石覆で、頂部には土が詰められ、落石時にクッションの役割を果たします。側面の半円形アーチにも注目。これらの施設も国の登録有形文化財に指定されています。

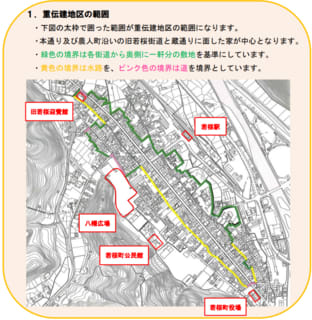

左の地図は若桜町重伝建地区(重要伝統的建造物群保存地区)の範囲で、その中では建物の新規建造・改築が規制される。右の町内観光マップと重ね合わせて見る事で、この町の宿場町としてのイメージが大体掴めると思う。

先週末に鳥取県の若桜鉄道に乗って終点の若桜町を散策。ここは昔ながらの宿場町で、しかも明治時代の大火を機に、防火対策に沿った町づくりが行われてきました。しかし、その遺構は町の一部にしか残っていませんでした。そこで、若桜町のホームページに下記のメールを送る事にしました。以下がそのメールの本文です。

初めまして。11月16日(土)に大阪から若桜鉄道に乗りに来て、若桜宿を観光させていただきました。若桜鉄道についてはレトロモダンな雰囲気がそこかしこに溢れ、充分満足させていただきました。

でも若桜宿については、少し不満の残る旅でした。確かに昭和おもちゃ館や若桜民工芸館は素晴らしかったです。でも、明治時代の大火を機に都市計画を行い、カリヤ通りや蔵通りを整備したとされる割には、その景観が保たれているとは、正直言い難かったです。蔵は一部しか残っていませんでした。カリヤ(街路を覆う庇で雪の日も歩道を通行出来るようにした設備)も一部家屋に残るのみで、とても往年の繁栄を偲ぶ事は出来ませんでした。

これが京都や飛騨高山ほどの観光地ともなれば、街の規模も大きく知名度もあるので、現状のままでも全国から観光客を呼び込む事が出来ます。しかし、若桜町のような小規模の自治体ともなると、この程度の景観では観光客を呼び込むのは難しいと思います。

岐阜県の馬籠宿や岩村宿では電柱を裏通りに移設し、建築規制を加える事で、昔の宿場町の景観を復活させ、新たな観光需要を掘り起こす事に成功しました。特に岩村宿については、明知鉄道ともタイアップして、鉄道ファンの集客も成し遂げています。この経験は、若桜鉄道を観光の目玉に据える若桜町にとっても、非常に参考になるのではないでしょうか。

また、若桜宿は、宿場町の看板を掲げながら、宿内には一軒の旅館もございません。その為に、観光客は氷ノ山のロッジか、近隣の駅周辺の民宿に泊まるしかありません。宿内にレトロモダンな宿泊施設が出来れば、更に観光客が増えるのではないでしょうか。

勿論、伝統的建造物の保存と住民の方の日常生活の両立の難しさについては、私も理解しているつもりです。また、近年目立って来たオーバーツーリズム、観光公害の弊害についても懸念しています。それでも、若桜町のこれ以上の過疎化、高齢化を防ぐには、産業振興・移住促進を図りながら、観光に活路を見出す他ないと愚考いたします。

以上の提案について、是非ご検討いただけたらと思います。宜しくお願い申し上げます。