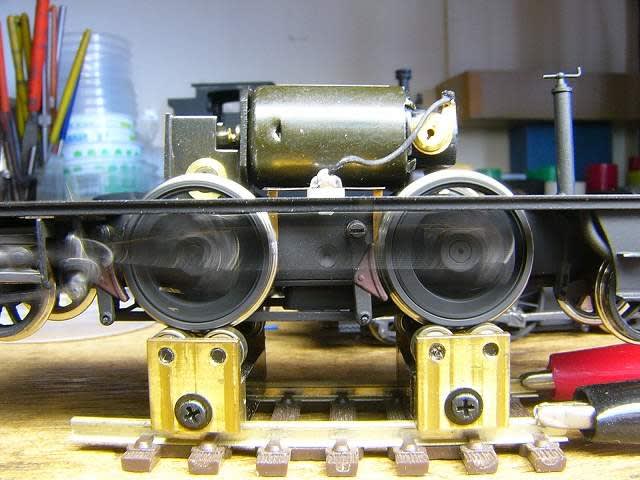

B376がギクシャクするので動輪の位相を確認してみた

といっても右先行の位相合わせ具に左先行の動輪を載せてスケールを当ててみただけだが、狂っているようには見えなかった

でも動輪の回転に伴って揺れるので微妙にズレているのだろう

狂いを増加させることになりかねないが、ロッドの穴を微妙に(1.7を1.8未満に)拡大してみたら少し収まった

未だ4ボルト台まで電圧を下げると回転にムラが生じることがあ . . . 本文を読む

実はここまで下周りをモーターでドライブしてなかった

この模型を組み始めた当初に「珊瑚のモーターは電流喰いなのでPPN7KB09Bにしよう」と予備のギアボックスに取り付けていた

それを忘れたわけでもないのに何故かキットのギアボックス+モーターを取り出して組立ててしまった

そしてローラー運転台で転がしてみたら・・・あれ?電流少ないぞ

これならキットのモーターでも良いんじゃね?

以前の経験か . . . 本文を読む

車輪表面やらロッドやら塗ったら落ち着いた分、メタルが目立つようになってしまった

そこで、せっかく組立てたのを分解してメタル表面にネオリューブを塗ってみたら、ビンゴ

やっぱりこの方が落ち着く

もう一輌のB377はブレーキシューにフラット茶を塗ったが、もう少し明るいサビ色が良いような気がしていた

昨日塗料を買いに行ったらNATOブラウンと言うのがあったので塗ってみたら良いかもしれない

レッ . . . 本文を読む

B377の下周りが気に入ったのでこっちも同じようにしてみる

ダイキャストの輪芯にメッキのタイヤも模型的で好きなのだが、塗ったのと並べてみるとリアルさが違うんだわな

実は五月にあった所属クラブ展示会でウェザリングが効いた9700を拝見して 良いな~ と宗旨替えしたのだ

それにしても、マスキングテープを貼るのは時間が掛かる

前灯のお椀形ヘッドライトのレンズ裏面を銀色に塗って木工ボンドで貼り付 . . . 本文を読む

塗装した窓枠を友達がくれた透明板(ポリカーボネート?)に木工ボンドで貼り付けて窓に建て込んだ

窓枠への固定にも木工ボンドを使用した

外すのを忘れてうっかり黒く塗ってしまった安全弁はシンナー漬けにしたが、それだけではイサミヤのカラープライマーは落ちなかった

何とか落として汽笛と共にクリアを塗って、汽笛は木工ボンドで留めた

エコーの機関車用カプラポケットは端梁の後に出る部分をもう少し長く作っ . . . 本文を読む

今日は大雨なので塗装ブースを広げて室内で塗った

面倒なタイヤのマスキングは昨夜のうちに済まておいたが、ギア等を保護するためのテープと枠を厚紙で作るのに手間取った

例によってイサミヤの黒プライマーを塗ってからタミヤ水性フラット黒(微妙に濃グレー入)を塗った

それとブレーキシューと窓枠も忘れずに

さらに今回はロッドにネオリューブを塗っておいた

食器乾燥機で半日暖めたので組み立ててみた メタ . . . 本文を読む

珊瑚500キットあらため小名浜臨港鉄道B377(600型)

先日塗った別の600型で気を良くして塗ってみた

タンク車のために作った 塗装の手 に取り付けて塗ったが、シリンダと動輪押さえ板は旋盤のカスに穴を開けて持ち上げてビス留めした

ボイラは 手 に留め難いので両面テープを付けた棒をボイラに突っ込んだ

イサミヤのカラープライマを一通り塗ってから煙室をフラット黒(微妙に濃グレー入り)に塗り、 . . . 本文を読む

一昨日のブログを書いてから「そうだホームセンターにアルミのチャンネルが売ってるかも?」と気が付いた

自動車の半年点検でDラーに行ったついでにお向かいのホームセンターで物色したら、

チャンネルだと丁度よさそうなのが無くて10x10角パイプを見つけた

さっそく自作金具を介して留めてみたら座りも良かった

木ネジと違ってビス留めの方が安心感もあるし、乾燥機の中にも立て易い

もちろん乾燥機の中で . . . 本文を読む

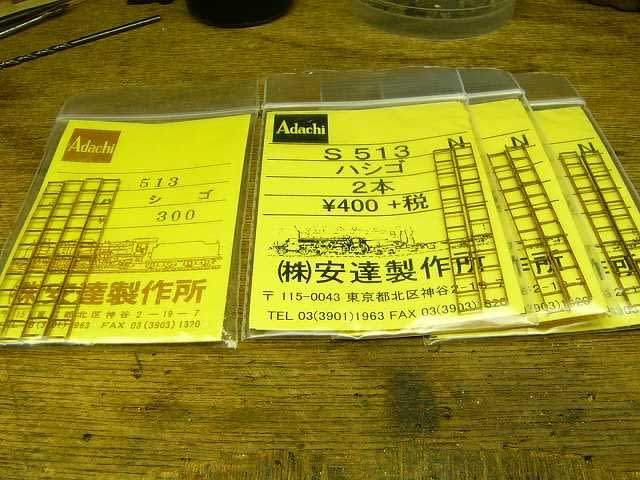

昔作ったタンク車のハシゴがだんだん取れてしまったので作り直すためにパーツを買ってきた

4輌分のつもりで4袋買ったら一つが昔の製品で安かった

家に帰って良く見ると、昔のは100円安いだけでなく4本入りだった

部品そのものを比べても同じなので単純に値段が上がったのだろう

でもこの古いのが店頭在庫に有った言うことは売れないのか?

今時は帯と線で組み立てるのが主流なんだろうな・・・ . . . 本文を読む

B377も塗装が出来るようになったが、砂箱横の床板の隙間が見える件が引っ掛かってじっくり眺めたら判った

直したはずのサイドタンクの前すぼまりが直っていなかった!

それにしても何度も見直したはずなのになんで今まで気付かなかったのだろう?

砂箱の前方はハンダで弁箱に繋がっているから、弄ってるうちにすぼまるはずが無いのだが・・・

しょせんこれが私の実力なのだろう

ともかく、分解してしまうとまた . . . 本文を読む