以下は、「待合室」の第351回として2010年2月26日から3月5日まで掲載した記事です。写真の撮影日は2009年8月3日です。内容については一切修正を施しておりませんので、御注意ください。

佐嘉神社で参拝を済ませました。境内には大砲が置かれています。

佐賀藩(鍋島藩)で製造された大砲で、日本で最初の鉄製カノン砲です(但し、復元したもの)。

御存知のとおり、江戸幕府は1639(嘉永16)年から鎖国政策を続けてきました。しかし、時は19世紀に入り、イギリスやフランスの植民地活動が活発になってきます。ロシアも東への膨張政策を続けていました。1808(文化5)年にはフェートン号事件(同名のイギリス軍艦がオランダ船を追って長崎港に侵入し、オランダ商館員を捕えるなどの狼藉を働いたという事件)が起こります。そこで、鍋島直正が藩主に就いてからこの大砲が製造されたのです。佐賀藩ではペリーの来航より前から砲術の研究が進められており、1850年代には火薬の製造も始められています。また、反射炉の建設も進められ、1850(嘉永3)年には築かれていました。

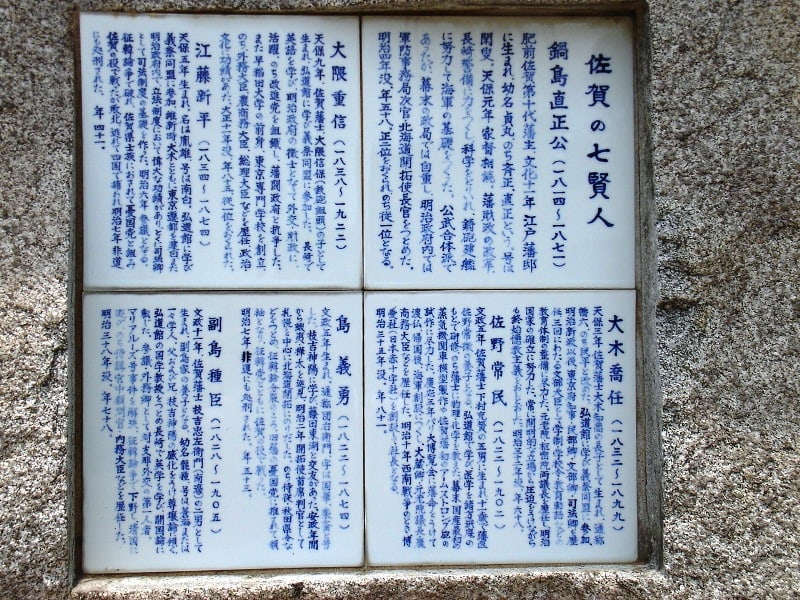

大砲のそばに、上の写真のような説明板があります。大砲(「太砲」と書かれています)の鋳造に関わった人々、鉄の精錬に関わった人々の名前が記されており、とくに東芝、川崎造船所の創立者の名前が目に付きます。日本の科学技術の原点を見るような思いがします。