今回ゲットした、パワーアンプ S.M.S.L社 SA-50。

種類は、D級 デジタルアンプということなんですが、クリアないい音がするという以外、その構造が良く分からないので、調べてみたら、その原理は、シンセサイザー、特に YAMAHAが開発した、FMデジタルシンセサイザーにそっくりなので、興味が出てきて、すこしまとめてみました。

中は、こうなっているそうです。

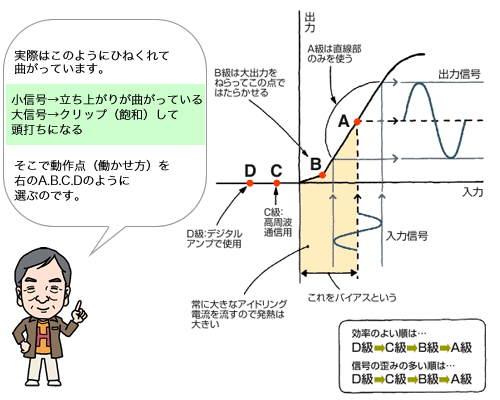

アンプにはA、B、AB、C、D級等とクラスがあるようですが、これはアンプの品質ではなく、入力信号の増幅素子(真空管やトランジスタ)の働かせ方(動作点をどこにとるか)の違いの区分のようです。

Copyright ©1999-2016 Ongen Publising Co., ltd. All rights reserved.

Copyright ©1999-2016 Ongen Publising Co., ltd. All rights reserved.

では、D級はというと、A~B級のアナログ的(入力信号をそのまま増幅する)な増幅方法とは全く異なるデジタル的な増幅方法をとるアンプです。

Copyright ©1999-2016 Ongen Publising Co., ltd. All rights reserved.

Copyright ©1999-2016 Ongen Publising Co., ltd. All rights reserved.

まずPWM変調器において、アナログのオーディオ入力信号と、三角波を使って基準信号を比較してPWM信号を作成します。オーディオ入力信号の振幅が、PWM信号のパルス幅に反映したデジタル信号に変換されます。

次に、2つの出力用パワーMOSFETを使ってオーディオ信号を増幅します。具体的には、PWM信号のパルス幅のタイミングで、比較的高い電圧をスイッチングすることにより、電圧振幅が大きいPWM信号を生成します。

最後に、このPWM信号をローパス・フィルタ(内部に見えるコイルぐるぐる巻きの磁石)に通すことで、高周波成分をカットし、入力された微弱な信号に対し、増幅されたオーディオ信号が出力されるという仕組みです。

PWM変調はまさに、FMデジタルシンセサイザーが音作りをするときの手法ですね。

【ポイント2倍】【送料込】KORG コルグ volca fm デジタルFMシンセサイザー【smtb-TK】

|

FM音源の基本音源のオペレーターには、正弦波(サイン波)が記録されており、これ(キャリア)を、もう一つオペレータ(モジュレーター)のサイン波で変調を掛けて複雑な音を作ります。

Copyright © 2016 Yamaha Corporation. All rights reserved.

Copyright © 2016 Yamaha Corporation. All rights reserved.

この波形にデジタルエンベロープジェネレーターで、音量の時間的変化を与えたのち、フィルター(YAMAHAのDX7にはフィルターは搭載されていませんが)で加工して、音色を決めます。

デジタルアンプが音の増幅のみに特化したのに対し、FMデジタルシンセは、音色の変化に特化したものという以外の仕組みは、共通点が多いですね。

あと、フィルターの役目がシンセは音色に変化を与える役目だったので、なぜ、デジタルアンプのローパスフィルターが、もとの入力信号に戻せる役目を担えるかが、なかなか理解できなかったところですが、PWM変調によってできた矩形波のノイズ成分は元の音に比べて、比較にならないほどの高周波なので、ローパスフィルターで容易に除去できる為のようです。

なるほど、この仕組みなら、A~B級アンプのような、いいとこどりの信号を電力を贅沢に使って増幅するのと違い、高能率(電力を使わずに)でクリアに信号を増幅できることが、容易に想像されます。

いやーっ、また、頭がよくなりました。