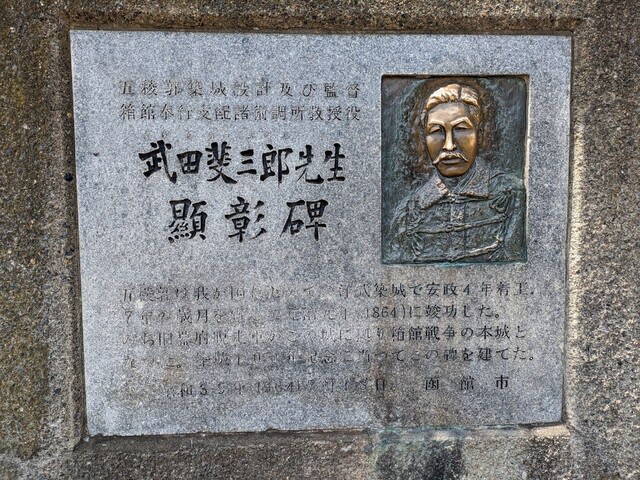

これまで何度も紹介している、特別史跡五稜郭跡に設置されている、五稜郭の設計者「武田斐三郎」の顕彰碑。

「東洋のレオナルド・ダ・ヴィンチ」と呼ばれるほど幅広い分野に精通していたことから、それにあやかって、この碑の顔(頭)をなでると頭が良くなると言われています。

つい先日知ったのだけど、武田斐三郎の顕彰碑があるのは、実は函館だけではありませんでした。

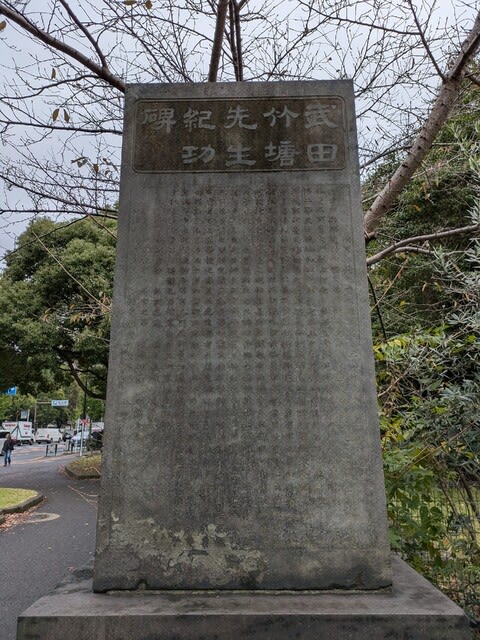

「武田竹塘先生紀功碑」と記されています。

「竹塘」とは、所謂「号」(歌や俳句を詠む際の名前)のことです。

箱館にあった学問所「諸術調所」の教授役を務めるも、江戸の「開成所」教授に任ぜられて箱館を離れた斐三郎は、明治維新後、新政府に出仕して、日本軍の近代兵制、装備、運用を含めた科学技術方面の指導者となり、フランス軍事顧問団との厳しい折衝を経て、1875年(明治8年)に陸軍士官学校を開校させました。

この学校は、時のアメリカ大統領ユリシーズ・グラントに、「東洋にウエストポイントに劣らぬ学校あり」(「ウエストポイント」とは、アメリカの陸軍士官学校がある町の名前)と称賛されたほどでしたが、過酷な仕事で健康を害してしまった斐三郎は、1880年(同13年)に病死。その2年後に、門下生たちの手で、この紀功碑が建立されています。

で、肝心の場所はどこかというと・・・、

東京都港区の「芝東照宮」の参道です。

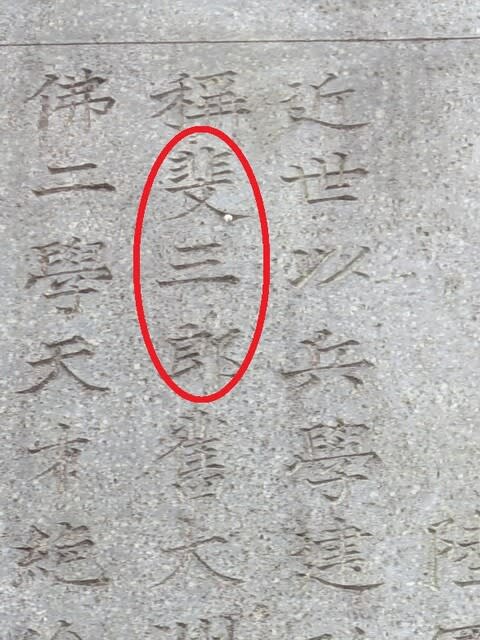

斐三郎の数多の功績が漢文によって表現されていますが、「五稜郭」の文字もしっかりと確認できるのが、函館で斐三郎の功績に触れる機会が多い者としては大変ありがたく思います。

この撰文は、軍医監だった「石川桜所」という人物によるもので、「武田竹塘先生紀功碑」の題額は、明治初期~中期の皇族であった「有栖川宮熾仁親王」によるもの。また、書は「日下部東作(鳴鶴)」という書家のものです。

斐三郎の功績は、ガイドをしている中では必ずといってよいほど触れるテーマですが、次回からは、東京にあるこの紀功碑についても、話題として取り入れてみようと思います。