三千院の門前を通りすぎて、律川の赤い橋を渡り左側にあるこのお寺を拝観しました。

雪の庭を眺めながら抹茶を頂きました。

「契心園」、心字の池を中心に築山の松は鶴を、池の島は亀を表現しています。

北山杉の台杉が並んだ植木です。

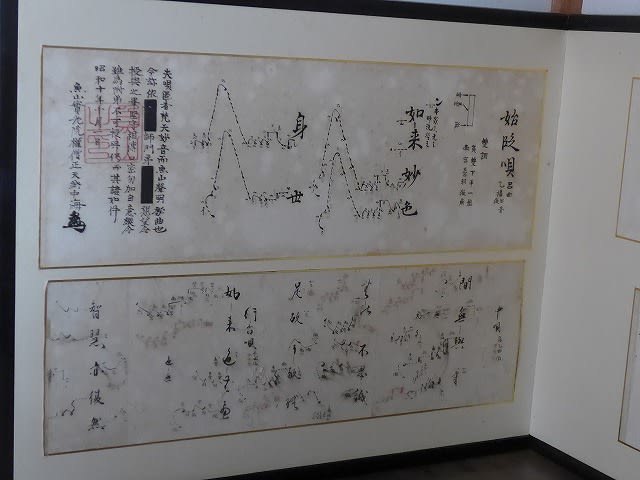

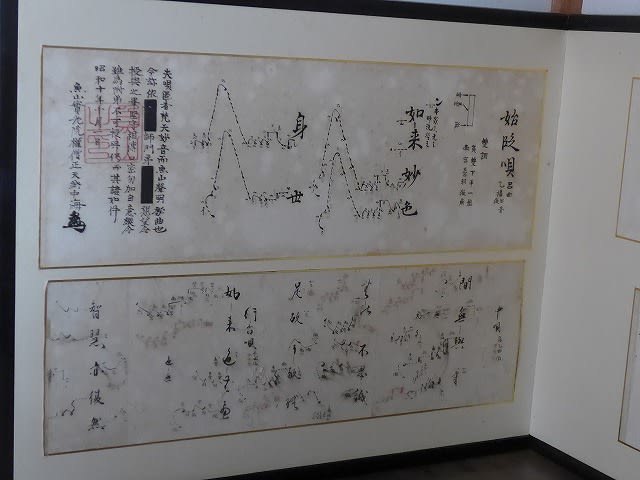

天台宗の法要儀式に用いられる仏教声楽を、「魚山声明(ぎょざんしょうみょう)」(天台声明)といいます。

その「楽譜」がこれです。

調律をするための石が並べられています。試しに叩いてみると、キン、コンと乾いた鋭い音がしました。

「編鐘」が復元されています。文献だけでは本来の音の高さがわからないので復元には苦労したようです。

こうした楽器を補助に使いながら、天台宗の僧侶は声明の修行をおこなってきたのでしょう。

お正月の飾りの仏手柑(ぶっしゅかん)がありました。

(引用:「やまとびと」2014年冬pp.12-13)

雪の庭を眺めながら抹茶を頂きました。

「契心園」、心字の池を中心に築山の松は鶴を、池の島は亀を表現しています。

北山杉の台杉が並んだ植木です。

天台宗の法要儀式に用いられる仏教声楽を、「魚山声明(ぎょざんしょうみょう)」(天台声明)といいます。

その「楽譜」がこれです。

調律をするための石が並べられています。試しに叩いてみると、キン、コンと乾いた鋭い音がしました。

「編鐘」が復元されています。文献だけでは本来の音の高さがわからないので復元には苦労したようです。

こうした楽器を補助に使いながら、天台宗の僧侶は声明の修行をおこなってきたのでしょう。

お正月の飾りの仏手柑(ぶっしゅかん)がありました。

(引用:「やまとびと」2014年冬pp.12-13)