元旦のNHK・ETVで「ニッポンのジレンマ」を途中から見ました。

番組の最後のほうで、猪子寿之氏の日本は規制が多すぎるしほとんどの規制は不要だという発言がありました。(もっとも他の人があまりついてこなくてかみ合った議論にならず、すぐ次の話題に移ってしまったのですが...)

こういう意見を聞くと、既存の制度の中で泳いできた時間が長いオジサンとしては、それぞれの規制には成立してきた理由があり、恩恵を受けている人々もいるし、なにより既存の制度を廃止するには役所の抵抗が大きいという現実を無視するわけにはいかない、という現実が頭をよぎってしまいます。

つまり制度のほうは現状を維持しようという慣性が働くわけです。

これに対して「規制はいけない」と勢いだけでガラポンしようとしても、(先の民主党政権のように)出来るところをちょっと変える中途半端なものだったり、制度は変えずに結果新たなバラマキに終わってしまうことにもなりりかねません。

一方で、今ある多くの制度は、実は制度を作ったときと前提条件が大きく変わっているものがけっこうあります。

そこを指摘することは、制度から恩恵を受けている人々の存在を否定することにもなりうるので、政治的な抵抗はあるので力がいると思いますが、現象面を指摘するよりも前提が変わっていると指摘するほうが、根こそぎ変えるには結局は近道のように思います。

年末に高齢者雇用安定法による65歳までの雇用義務付けはよくない、という議論をしてました。

そもそもの問題は長期間の勤務のインセンティブをもたせるような年功的+退職金に依存した賃金制度で、これ自体が高度経済成長期に企業の成長を前提に若年者の大量採用を可能にするための「後払い」システムであり、高度成長はもとより企業の永続自体が所与の前提にならない現在においては、そこから見直すべきではないか、高齢者雇用のために(50代はともかく)40代の給与を下げるというNTTは本末転倒もはなはだしい。逆に、65歳まで働くのを前提とするなら、45~50歳くらいを定年にして、第二の人生の期間を失敗をしても出なおせるくらいとったほうがいいのではないか、というのが私の考えです。

家に帰って年末年始に『日本の雇用と労働法』を読み直しました。

現在の年功型の賃金体系の形成過程については

- 1946年に日本電気産業労働組合協議会が勝ち取った生計費実態調査に基づいて本人の年齢・扶養家族数に応じて生活保証給を定め、それに能力給や勤続給を加味した「電産型賃金体系」が戦後賃金体系の原型になった。

- 一方1950年代から60年代にかけて使用者側は同一労働同一賃金原則に基づく職務給の賃金体系を主張してきた。

- ところが1960年代後半になると、急速な技術革新に対応するための大規模な配置転換が必要になり、労働側は失業を回避するために配置転換を受け入れるとともに労働条件の維持を要求し、経営の現場もこれを受け入れるとともに、仕事に着目するする職務給ではこれに対応出来ないためヒトに着目する職務給へと転換することとなった。日経連も1969年の報告書『能力主義管理-その理論と実践』で方針転換を明確にした。

- その結果これ以後の日本の典型的な賃金制度は、個々の労働者の職務遂行能力を評価した資格(職能資格)に基づいて賃金を決定する職能給となり、同時に職務の限定なき雇用契約、という在り方が確立した。

退職金と定年制については

- 終戦直後の労働協約では「従業員の採用・解雇は組合の承諾なく行なわないこと」という規定が多く盛り込まれていた。一方戦時生産体制で膨れ上がった過剰雇用の解消のため使用者側は人員整理のための定年制度の導入を求め、同時に雇用保障という意味で定年制は労働側からの要求にも合致した。

- 同時にこの時期はインフレ下で厚生年金制度が機能を停止する中で、労働者が企業に退職後の生活保証を要求し、その結果退職金制度が急速に広まった。

- 定年制と退職金制度は、解雇をめぐる争議が頻発する中で過剰人員を整理解雇という形をとらずに退職させるという意味で使用者側にもプラスであり、退職金は長期勤続へのインセンティブであるとともに余剰人員の排出の手段でもある(これは早期退職制度における割り増しなどに表れている)という二重性格を持つことになった。

- 1954年にインフレで機能停止した厚生年金制度を再建するために厚生年金法が改正され、男子の支給開始年齢が55歳から60歳に1974年までに段階的に引き上げられた。

- これにより労働側から定年延長要求が表れ、大企業から延長されていくなかで1986年に高齢者雇用安定法が成立し、60歳以上定年の努力義務が規定され、1994年改正により60歳未満定年が禁止された。

というのが実際の経緯のようです。

「後払い」というのは誤解だったようですが、現在の雇用慣行がインフレと経済成長を前提として辻褄の合うように形成されてきたことは間違いがないようです。

また、『がん保険のカラクリ』(レビューはこれから)によると、国民健康保険に国庫の補助を制度化(1955年)するなどで1961年にようやく国民皆保険・国民皆年金が実現したのち、高度経済成長を受けて1973年に医療保険・年金制度の大幅な給付改善が行なわれました。

70歳以上の医療負担無料化、健康保険の家族給付率7割、3万円超の高額医療費制度(いずれも当時)が導入されたのがこのときです。

さらに1973年秋にオイルショックを契機としたインフレが起き、診療報酬・年金給付額の大幅引き上げが行なわれました。

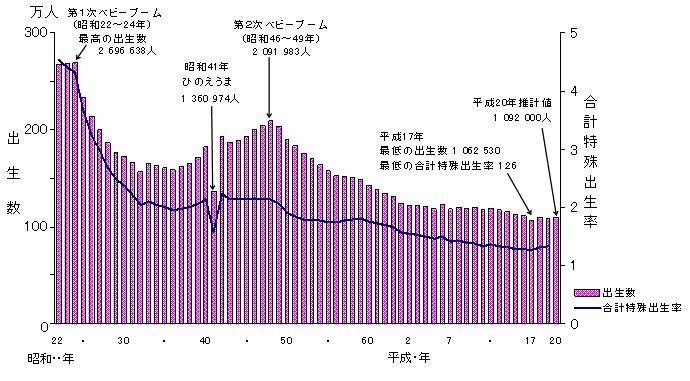

このブログでは何回か触れましたが、実は日本の合計特殊出生率は戦後一貫して下降し、既に1950年代後半には2.0を割り込んでいます。

しかし1970年代の第二次ベビーブームなどがあり出生数は上昇傾向にあり、また70年代のインフレ対応が優先課題であったため、高度成長の終焉と少子・高齢化とによる長期的な成長率の低下や財政の逼迫というのは念頭に置かれていなかったのかもしれません(または知っていて目をつぶっていたか?)。

一方、今回の年金支給開始の65歳までの延長は、少子高齢化による財政問題に起因します。

本来それへの対策としてはインフレ・高度経済成長期モデルの制度自体を見直すことであって、デフレ・不況下の企業に余剰人員の雇用を義務付けることではないと思います。

そして、もともと経営規模が小さく業績の変動も大きい(そしてだからこそ)人材の流動性も高い中小企業にまで雇用を義務付けるのは、経済の活力を損なう以外の何物でもないと思います。

逆に若年層の雇用を活性化させるとともに、中高年層の雇用の流動化をはかって経済を活性化させるためにも、定年年齢を引き下げる一方で、経過措置としては上に指摘されているように、退職金の余剰人員排出機能を働かせて割増退職制度を充実させるなどの対策をとったほうがいいのではないでしょうか。

などということを年明け早々考えてました。

そうなったら、またそうはならなくても65歳までの自分自身はどうあるべきか、制度や自分の周りの慣性をいかに客観視できるかというのが、新年のテーマとなりそうです。