さぬき市地方は高気圧に覆われて概ね晴れたが、気圧の谷で雲が広がってきた。気温は5度から10度、湿度は74%から58%、風は1mから4mの西北西の風が少しばかり。明日の17日は、冬型の気圧配置となるため雲が広がりやすく、昼過ぎまで雨か雪の降る所がある見込みらしい。

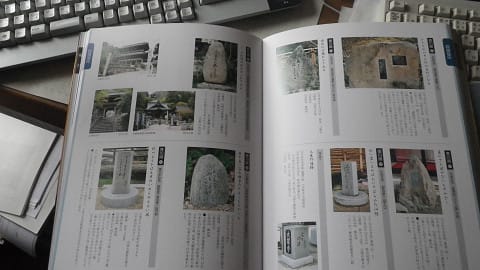

で、今日も「山頭火の句碑集」の編集作業。マイクロソフトのワードで本を作るというのは根気のいる作業である。文章だけだとさほどでもないが、画像を含めるとなると根性がいる。

で、今日は、さぬき市多和竹屋敷というところにある「野田屋竹屋敷」という建物の内外にある句碑を整理しながら編集を行った。

ここは、自然豊かな阿讃の山々に囲まれた里山にあって、数奇屋造りと心落ち着く庭園があり、湯元薬師温泉に浸かって旬の会席に舌鼓をうちながら心に残るひとときを過ごせる旅館と、その一角にある「はなみずき」は、料理人の技を駆使した季節感あふれるうどんとそばを、心静かに堪能できるスポット。

こういうお店の中や中庭、遊歩道、駐車場などに山頭火の句碑があるのだから、うかつには入れない。まずは、どこに何があるのかを事前にしっかりと把握してからお邪魔しなくては・・・。

駐車場とか入り口周辺、中庭などはあらかた調べてあったので、それらからまず編集をはじめた。句碑集にないものもあれば、句碑集にはあるが、まだ調べていないものもあるし、山頭火の句碑らしいのに、山頭火全集には入っていないものもある。

こういう大きなものになると、三面に俳句が刻んであったりする。普通は、よく見える一面にしか注目していないから、あとの二面は調査忘れになっている。こういうものがたまにある。

ま、じっくりと一歩一歩と、作業を進めてゆくしかない。

今日は木村食堂での「肉うどん」になった。あんまり、わが家ではおうどんは食べたくない気分なんだけれど、最近の働きぶりが悪いので「生活弱者」だから、わがままも言えない。

で、15時前に、ようやく全ての資料が整理できた。これを元にして、「宗林寺」さんと「竹屋敷」さんの現場調査を行うのだが、明日もまだ天気が悪そう・・・。

私は山頭火の句碑を探してはいるが、それは「さぬき市内」のみ。お隣の東かがわ市や高松市にも山頭火の句碑はずいぶんとある。それらは探そうとは思わないのだから、根っからの山頭火ファンではないらしい。

一覧表をエクセルで作って、句碑集などと対比しながら、漏れはないか、追加はないかなども確認しながらの作業になる。で、今日の「竹屋敷」さんでは21基の句碑が確認できた。これでさぬき市内には77基の句碑があることになる。少なくとも、私の画像と、句碑集などを総合したところが77基ということである。当然、句碑集にないものもある訳で。

本らしく、前書き、後書き、参考資料、奥書、目次もできている。これを参考にして、再度、現場調査をしなければならない。お天気次第の作業になる。

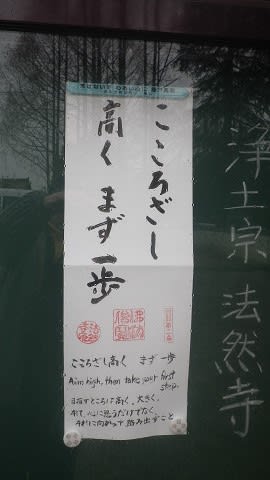

今日の掲示板はこれ。「あせりすぎちゃいませんか? 人生は短距離走じゃないんですよ」というもの。とかく、一月は行く、二月は逃げる、三月は去る・・・なとと云われる今頃、ついつい、焦ってしまうもの。でも、人生は70年、80年の長丁場。人生は短距離走じゃないのである。「のんびり・・」なんてとは云わないけれど、肩の力を抜いて、大きく深呼吸して、息抜きも必要だなぁと思う昨今である。

じゃぁ、また、明日、会えたらいいね。