長徳2年(996)1月28日、紫式部の父・藤原為時は越前守に任官された。この時代は「◯◯守」などの官職を得たならばその国の国府に一家で住んで政務を執ることとなる。為時は越前守任官の3日前に小国である淡路守を命ぜられていて本来ならば淡路島に向かう筈だった。この決定を覆し大国である越前守を任じたのは藤原道長である。道長は紫式部が『源氏物語』を執筆する前から為時との繋がりを持っていたことが伺えるのである。

さて為時の越前行には紫式部も同行している、結婚適齢期が14歳くらいであった時代に24歳とも27歳とも伝えられている紫式部がなぜ未婚であったのかは不明だが、為時の越前守任官と紫式部の未婚という偶然から私たちは紫式部が旅をした近江と道中の心情を垣間見ることができるのである。

紫式部の近江紀行はのちに自身が撰んだ家集である『紫式部集』に収められた和歌においてのみ記されていてこのうちの六首が近江の歌だとされている。この和歌を鑑賞し、多少の空想を交えながら紫式部の旅に同行してみよう。なお底本は岩波文庫版『紫式部集』南波浩校註とするが、多くの研究や解釈がなされているため以降の話は諸説の中の一つであることをご了承いただきたい。

1月28日に越前守へ任官された藤原為時だったが、往路に紫式部が残した和歌の季語から京を出発したのは夏頃であったと考えられている。当時の北陸への行程は京から陸路で逢坂の関を越えて打出浜で船に乗り琵琶湖を北上して塩津港で上陸する航路か琵琶湖西岸を進む陸路、ともに塩津から深坂峠を越えて敦賀に出ていた。為時一行は航路を選んだと考えられているため、京を出発し牛車に揺られ大津に到着。大津で宿泊し天候の良い日に打出浜から船に乗ったのであろう。夏の湖上に吹く風の心地良さに心躍りながらも住み慣れた京から離れる寂しさも沸き上がっていた。船は三尾が崎(高島市安曇川町もしくは白髭神社付近)に到着。「近江の湖にて、三尾が崎といふところに、網引くを見て」との詞書のあとに

三尾の海に 網引民の 手間もなく 立居につけて 都恋しも

との和歌を記している。直訳すれば、「網を引く漁師たちが手を休める暇もなく働き続けている姿を見て都が恋しくなった」となるであろうか? 無位無官の貴族の娘として忙しく動き回っていた生活から、のんびりと船に乗って風景がだんだんさびれていく様子を感じながら、越前国府に向かう道程の半分も進まないうちから都を懐かしく思っているのは、これから起こる未知の生活への不安に襲われている女性の心情を真っ直ぐに表しているが、このあとの旅も紫式部らしさが詠まれるのである。

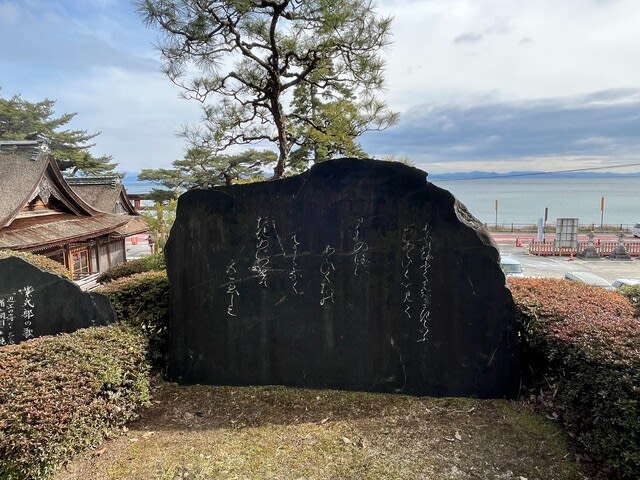

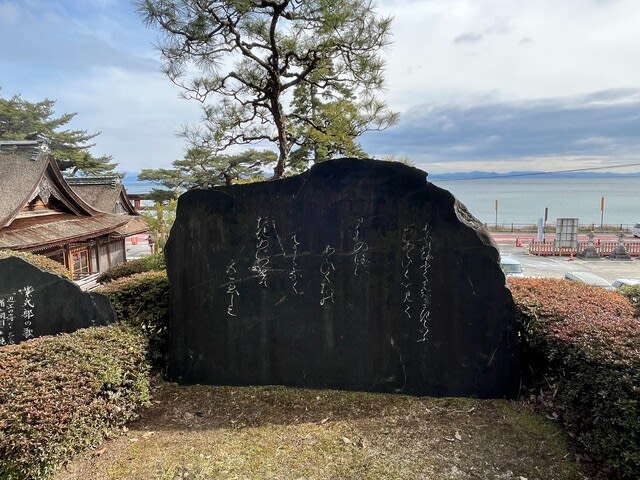

紫式部歌碑(高島市 白髭神社境内)

さて為時の越前行には紫式部も同行している、結婚適齢期が14歳くらいであった時代に24歳とも27歳とも伝えられている紫式部がなぜ未婚であったのかは不明だが、為時の越前守任官と紫式部の未婚という偶然から私たちは紫式部が旅をした近江と道中の心情を垣間見ることができるのである。

紫式部の近江紀行はのちに自身が撰んだ家集である『紫式部集』に収められた和歌においてのみ記されていてこのうちの六首が近江の歌だとされている。この和歌を鑑賞し、多少の空想を交えながら紫式部の旅に同行してみよう。なお底本は岩波文庫版『紫式部集』南波浩校註とするが、多くの研究や解釈がなされているため以降の話は諸説の中の一つであることをご了承いただきたい。

1月28日に越前守へ任官された藤原為時だったが、往路に紫式部が残した和歌の季語から京を出発したのは夏頃であったと考えられている。当時の北陸への行程は京から陸路で逢坂の関を越えて打出浜で船に乗り琵琶湖を北上して塩津港で上陸する航路か琵琶湖西岸を進む陸路、ともに塩津から深坂峠を越えて敦賀に出ていた。為時一行は航路を選んだと考えられているため、京を出発し牛車に揺られ大津に到着。大津で宿泊し天候の良い日に打出浜から船に乗ったのであろう。夏の湖上に吹く風の心地良さに心躍りながらも住み慣れた京から離れる寂しさも沸き上がっていた。船は三尾が崎(高島市安曇川町もしくは白髭神社付近)に到着。「近江の湖にて、三尾が崎といふところに、網引くを見て」との詞書のあとに

三尾の海に 網引民の 手間もなく 立居につけて 都恋しも

との和歌を記している。直訳すれば、「網を引く漁師たちが手を休める暇もなく働き続けている姿を見て都が恋しくなった」となるであろうか? 無位無官の貴族の娘として忙しく動き回っていた生活から、のんびりと船に乗って風景がだんだんさびれていく様子を感じながら、越前国府に向かう道程の半分も進まないうちから都を懐かしく思っているのは、これから起こる未知の生活への不安に襲われている女性の心情を真っ直ぐに表しているが、このあとの旅も紫式部らしさが詠まれるのである。

紫式部歌碑(高島市 白髭神社境内)