五竜岳(2814m)

白馬岳から南へ続く後立山連峰のほぼ中央に位置する山。

山名については、戦国大名・武田家の家紋「武田菱」に似た岩があるからと言われています。

他にも「後立山」をゴリュウヤマと呼んでその主峰とする説、「五菱(ごりょう)」の充て字で「菱」は断崖(割菱)を意味しているとする説もあります。

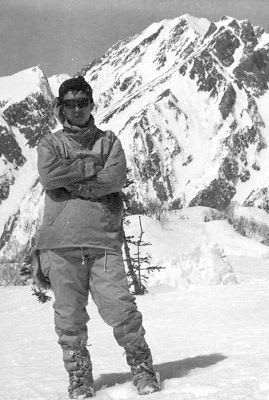

1961年4月初旬、勤め先の高校山岳部の春合宿と称し、先輩顧問の先生がリーダー、私がサブリーダーで、これから3年生になる生徒4名(私の9歳違いの弟を含む)と遠見尾根から登りました。

今では絶対に親も学校も許さない行動でしょうが、当時、大阪の高校山岳部はこれだけの実力を持っていたのです。

無人の遠見小屋で一泊。苦しい登りで翌日、二階まで雪に埋もれた五竜小屋に到着。小屋の中はツェルトを張るまでもなく暖かでした。

三日目。強風とガスをついて頂上アタック。

幸い途中で風は止んで、締まった雪を踏みしめて無事、山頂に立ちました。

時々、ガスを突き破るように鹿島槍が頭を出していました。

帰りは二つのザイルパーティに分かれて、殆どコンティニアスで下降。

下り気味の難場のトラバースが終わってほっとした途端、足もとのベルグラ(岩の上に張った薄氷)が靴の形のまま剥がれて、あっという間にスリップしてしまいました。

幸い反射的にピッケルを雪に打ち込むのと、安全な場所にいた I が確保してくれたのがほぼ同時で、全くショックもなくうつむけに停止しました。

滑落はほんの数メートル、時間にして数秒だったと思います。しかし、輪にしたザイルを手から離すとゆっくりと蛇のように伸びていったことや、その間にフラッシュバックのように様々なシーンが頭に浮かんだことが、今でも不思議です。

身体が停止したあとも、しばらくは膝がガクガク震えて立ち上げれませんでした。

他の二人がまだ難場の途中でしたから、もう一人引っ張り込んだら恐らく全員を巻き添えにしていたでしょう。

思い出してもゾッとする命拾いの一幕でした。

3年後の夏、転勤した高校でやはり山岳部の顧問として夏合宿で通りました。

この夏も暑く、天狗池の幕営地を出た後は不帰キレット、唐松岳と水がなく

昼食のパンは喉を通りません。五竜小屋の近くにテントを張りましたが、

水は小屋の自動販売機で買わなければなりませんでした。

野口五郎岳(2924m)

あの新御三家の歌手の名前はこの山からつけられたもので、歌手の名前が山の名前になったのではありません。

野口は大町市の村落の名前、五郎は岩がごろごろしている場所「ゴーロ」から

来ています。

五竜でのスリップから3か月半、夏休みに高校3年生の弟と4泊で烏帽子~槍~大滝の縦走をしました。

大きなザックを背に、日本三大登りのブナ立尾根を烏帽子小屋へ登りました。

翌日朝、縦走路を飛ばして朝8時半に通過しました。ガスの中で何も見えませんでした。

白馬岳から南へ続く後立山連峰のほぼ中央に位置する山。

山名については、戦国大名・武田家の家紋「武田菱」に似た岩があるからと言われています。

他にも「後立山」をゴリュウヤマと呼んでその主峰とする説、「五菱(ごりょう)」の充て字で「菱」は断崖(割菱)を意味しているとする説もあります。

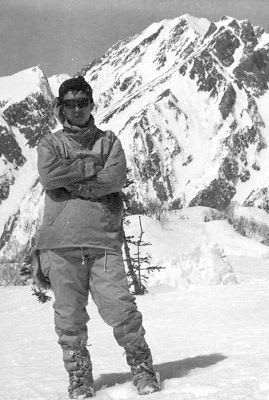

1961年4月初旬、勤め先の高校山岳部の春合宿と称し、先輩顧問の先生がリーダー、私がサブリーダーで、これから3年生になる生徒4名(私の9歳違いの弟を含む)と遠見尾根から登りました。

今では絶対に親も学校も許さない行動でしょうが、当時、大阪の高校山岳部はこれだけの実力を持っていたのです。

無人の遠見小屋で一泊。苦しい登りで翌日、二階まで雪に埋もれた五竜小屋に到着。小屋の中はツェルトを張るまでもなく暖かでした。

三日目。強風とガスをついて頂上アタック。

幸い途中で風は止んで、締まった雪を踏みしめて無事、山頂に立ちました。

時々、ガスを突き破るように鹿島槍が頭を出していました。

帰りは二つのザイルパーティに分かれて、殆どコンティニアスで下降。

下り気味の難場のトラバースが終わってほっとした途端、足もとのベルグラ(岩の上に張った薄氷)が靴の形のまま剥がれて、あっという間にスリップしてしまいました。

幸い反射的にピッケルを雪に打ち込むのと、安全な場所にいた I が確保してくれたのがほぼ同時で、全くショックもなくうつむけに停止しました。

滑落はほんの数メートル、時間にして数秒だったと思います。しかし、輪にしたザイルを手から離すとゆっくりと蛇のように伸びていったことや、その間にフラッシュバックのように様々なシーンが頭に浮かんだことが、今でも不思議です。

身体が停止したあとも、しばらくは膝がガクガク震えて立ち上げれませんでした。

他の二人がまだ難場の途中でしたから、もう一人引っ張り込んだら恐らく全員を巻き添えにしていたでしょう。

思い出してもゾッとする命拾いの一幕でした。

3年後の夏、転勤した高校でやはり山岳部の顧問として夏合宿で通りました。

この夏も暑く、天狗池の幕営地を出た後は不帰キレット、唐松岳と水がなく

昼食のパンは喉を通りません。五竜小屋の近くにテントを張りましたが、

水は小屋の自動販売機で買わなければなりませんでした。

野口五郎岳(2924m)

あの新御三家の歌手の名前はこの山からつけられたもので、歌手の名前が山の名前になったのではありません。

野口は大町市の村落の名前、五郎は岩がごろごろしている場所「ゴーロ」から

来ています。

五竜でのスリップから3か月半、夏休みに高校3年生の弟と4泊で烏帽子~槍~大滝の縦走をしました。

大きなザックを背に、日本三大登りのブナ立尾根を烏帽子小屋へ登りました。

翌日朝、縦走路を飛ばして朝8時半に通過しました。ガスの中で何も見えませんでした。