勝負塚山は上多古谷の上にそびえる大峯の前衛峰です。

以前から念願の山に、梅雨の晴れ間を狙って登りました。

国道169号線を離れ上多古川沿いに林道を走って、伊坪谷出合に架かる赤い橋の近くに駐車。急に思い立ったので、すでに11時前です。

「熊やマムシが白昼出没する」とか、クマの絵、マムシの絵の入った立て看板が何枚かあり、地元では登山者は歓迎されていないようです。

村の水道施設から荒れた小道を登り、山腹の道を行くと小滝を横切ります。

ここは橋が落ち岩が濡れているので、高捲きしました。

さらに涸れた沢を二つ渡ってから、植林帯の急登になります。

(ここまでガイドブックでは25分となっているのに、1時間近くかかりました)

しばらくは、しっかりしたジグザグの登りですが、すぐに崩落したガレ場の直登や岩場の横断などあって、時間がかかります。

赤い橋から2時間歩いて、まだ「五合目 840m」の標識に出会い、がっくり。

さらに1時間。ようやく尾根に登ると白髭岳が見えました。

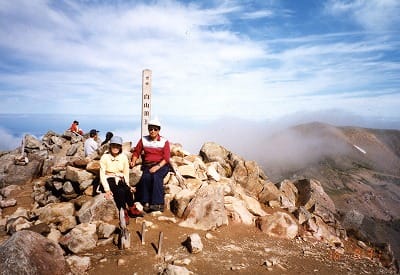

倒木を越え、アセビのブッシュを漕ぎ、苔むした大岩の間を通り、最後はシャクナゲの大木を漕ぐように急登して辿り着いた頂上。(14時30分)

休憩を含め2時間半の予定が、なんと3時間以上かかりました。

今日はまったく風がなく、蒸し暑くて全身汗まみれです。

心配した雨にも遭わず、クマにもマムシにもヒルにも出会わずに済みましたが、久しぶりのシンドイ山でした。

しかし登り終えたあとの達成感は大きく、二人とも大満足で帰宅しました。