東京はまだまだ、緊急事態宣言は解除されないようです。

皆さまいかがお過ごしですか?

なんだか二胡、しばらく弾いていないという話もちらほら聞こえてきたりもします。

教室に行くというのは楽しみでもあり、演奏の励みにもなりますね。

先日来書いてきました、自分でできる二胡の修理、数名の方からメールいただきまして、

デンペン剥がれてきたのを直せた、とか頭がとてもきれいに直ったなどなど、うれしいお便りもいただけました。

しかし中には、難しすぎて、自分ではできない、という方もいらっしゃったりもします。

そこで何か、楽器を触って楽しむことはないかなと考えました。

誰にでもほんとにできる、多少の失敗は問題ない。、、であろう。

そして本当に音色が変わるのを楽しめる、

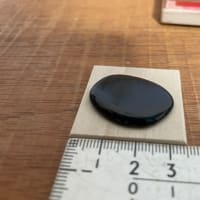

それが駒ですね。

みんさんも、たぶんたくさん駒をお持ちだと思います。

駒の種類はたくさんありあます。

楓、老紅木、黒檀、松、中には貴重な小葉紫檀などなど、高さの高い音低いの大きなもの小さなもの

極端に言うと、どんな材料の駒でも二胡はなります。

金属でもプラスティックでも、(そういえば以前ジョージガオさんが、嬉しそうにプラスティックの駒見せてくれました)

中には炭で作ったという方も、陶器もそして布地までもあるのです。

駒の役割は、弦の振動を皮に伝えることです、

何故材料によって、音色が変わるかというと、材料せれぞれに特性の振動を持っているからです。

また木だとしたら、木のそれぞれの部分の性質、

例えば、根っこに近ければ固いし、木の周辺部なら、柔らかいです。

同じ黒檀だとしても、同じ大きさに作ってあったとしても、重さは変わります。

同じ重さでも、大きさが変わったりもします。

また乾燥度でも、重さは変わります、

だから、同じ材料の駒なのに、音の大きさが違ったりもします。

中には、駒を変えるだけで雑音が出なくなるとこともあったりもします。

そして二胡は弾けば弾くほど、皮が進化(伸びる)していきます。

この間までとても良く鳴っていたのに、最近思うようになってくれないなどということもあります。

駒を変えたら、良く鳴るようになってきたとか、駒によってさまざまな音の変化が現れます。

皆さんの中にはご自身で駒を作ったりする方もいると思います。

自分なりにこの駒はとても良くできた、と思う方もおられるのではないでしょうか。

ところがその駒をほかの楽器につけても、思ったほどはならないし、音色も違う。

駒はそれぞれの楽器に合わせるものだと思います。

まず皮の柔らかさが、それぞれ違います。

同じように弾き込んできたとしても、皮自体の、強さや厚みそれと弾力、粘りも違います。

ですから、これは良いと思う駒があっても、他の楽器には合わない場合の方が多いのです。

まあ、合うと言っても、微妙なものではあります。むしろ感覚的な問題で、気に入る気に入らないということも大きいのです。

そこで、既存の駒を使って、削ったり足したり、形を変えたりして、特に底面の形

それらを工夫して、ご自身の楽器に会いそうなものを作る、というか直す方法をいろいろ書いてみます。

駒のどこをどうしたらという、基本的なことでしかありません。

と言いますのは私の手元には、皆さんのお持ちの駒があるわけではありません。

例えば高さを変えると、このようなことが変わるとか、底面を形を変えてみたら、どのようになるかなど、書いてみようと思います。

ご自身がやって楽しんでみてください。

用意するものは、駒いくつか。

そして、紙やすり。100番から、150番くらいの物、(アマゾンやモノタロウなどで、買うことができます)

あるいは、さえばし、のようなものでも構いません。なければ色鉛筆(これ不思議なことに丸いものが多いですね)

用意するものは紙や刷り、と丸い棒、そして平らな板(テーブルが汚れても良いのでしたら、テーブル主可能です)

そして薄めのタオル、あるいは厚めの布地。

皆さまいかがお過ごしですか?

なんだか二胡、しばらく弾いていないという話もちらほら聞こえてきたりもします。

教室に行くというのは楽しみでもあり、演奏の励みにもなりますね。

先日来書いてきました、自分でできる二胡の修理、数名の方からメールいただきまして、

デンペン剥がれてきたのを直せた、とか頭がとてもきれいに直ったなどなど、うれしいお便りもいただけました。

しかし中には、難しすぎて、自分ではできない、という方もいらっしゃったりもします。

そこで何か、楽器を触って楽しむことはないかなと考えました。

誰にでもほんとにできる、多少の失敗は問題ない。、、であろう。

そして本当に音色が変わるのを楽しめる、

それが駒ですね。

みんさんも、たぶんたくさん駒をお持ちだと思います。

駒の種類はたくさんありあます。

楓、老紅木、黒檀、松、中には貴重な小葉紫檀などなど、高さの高い音低いの大きなもの小さなもの

極端に言うと、どんな材料の駒でも二胡はなります。

金属でもプラスティックでも、(そういえば以前ジョージガオさんが、嬉しそうにプラスティックの駒見せてくれました)

中には炭で作ったという方も、陶器もそして布地までもあるのです。

駒の役割は、弦の振動を皮に伝えることです、

何故材料によって、音色が変わるかというと、材料せれぞれに特性の振動を持っているからです。

また木だとしたら、木のそれぞれの部分の性質、

例えば、根っこに近ければ固いし、木の周辺部なら、柔らかいです。

同じ黒檀だとしても、同じ大きさに作ってあったとしても、重さは変わります。

同じ重さでも、大きさが変わったりもします。

また乾燥度でも、重さは変わります、

だから、同じ材料の駒なのに、音の大きさが違ったりもします。

中には、駒を変えるだけで雑音が出なくなるとこともあったりもします。

そして二胡は弾けば弾くほど、皮が進化(伸びる)していきます。

この間までとても良く鳴っていたのに、最近思うようになってくれないなどということもあります。

駒を変えたら、良く鳴るようになってきたとか、駒によってさまざまな音の変化が現れます。

皆さんの中にはご自身で駒を作ったりする方もいると思います。

自分なりにこの駒はとても良くできた、と思う方もおられるのではないでしょうか。

ところがその駒をほかの楽器につけても、思ったほどはならないし、音色も違う。

駒はそれぞれの楽器に合わせるものだと思います。

まず皮の柔らかさが、それぞれ違います。

同じように弾き込んできたとしても、皮自体の、強さや厚みそれと弾力、粘りも違います。

ですから、これは良いと思う駒があっても、他の楽器には合わない場合の方が多いのです。

まあ、合うと言っても、微妙なものではあります。むしろ感覚的な問題で、気に入る気に入らないということも大きいのです。

そこで、既存の駒を使って、削ったり足したり、形を変えたりして、特に底面の形

それらを工夫して、ご自身の楽器に会いそうなものを作る、というか直す方法をいろいろ書いてみます。

駒のどこをどうしたらという、基本的なことでしかありません。

と言いますのは私の手元には、皆さんのお持ちの駒があるわけではありません。

例えば高さを変えると、このようなことが変わるとか、底面を形を変えてみたら、どのようになるかなど、書いてみようと思います。

ご自身がやって楽しんでみてください。

用意するものは、駒いくつか。

そして、紙やすり。100番から、150番くらいの物、(アマゾンやモノタロウなどで、買うことができます)

あるいは、さえばし、のようなものでも構いません。なければ色鉛筆(これ不思議なことに丸いものが多いですね)

用意するものは紙や刷り、と丸い棒、そして平らな板(テーブルが汚れても良いのでしたら、テーブル主可能です)

そして薄めのタオル、あるいは厚めの布地。