これは以前から考えていたことですが、

二胡の弓はさらに完成度を上げることが出来ると思うのです。

良くヴァイオリンの弓と、二胡の弓を比べる方もいます。

勿論私も比べます。

先日、韓国のヘグムを弾かせてもらい、

また他の日には馬頭琴を弾かせてもらい、自分の古いチェロを持ちだして、弾いてみたりして

何となく答えが見えたような気がします。

ヘグムの弓は弓の毛だけを持ちます。(ユーチューブなどでご覧下さい)

二胡の弓は今間違えた方向に行っているのではないかという気がしたのです。

(勿論反論』はあるでしょうがそれは改めてお聞きするとして)

そのことは以前から薄々は気が付いていたのですが、

今の竹を使っている以上致し方ない事でもあります。

ヴァイオリンの弓も馬頭琴の弓も、弦に対して、上からの荷重を伝える、あるいは支えるように考えられているということです。

要するに弦に対して上からの荷重をかけるように作られています。

二胡の弾き方は違いますね、

上からの荷重をかけるのは内弦だけです。

外弦は、その反対の荷重です。

いま、使いやすいといわれる二胡弓の多くが、多少竹自体がヴァイオリンのように反っています。

福音弓も反っています。毛の反対の方向へ少し反っているのです。

私がこのようにそらせるのは、単に竹の反発力を強くするためです。

反対にそらせても、反発力は強くなりますが、

外弦を引く時には逆に今の反り方だと反発力は、減殺されてしまいます。

簡単にいいますと、十分な反発力があるとすれば、竹はまっすぐな方が、内弦外弦どちらにも使いやすいのです。

問題は今中国から輸入している竹ですと、そのまままっすぐに使うには反発力が足りません。

なんだかやわらかく、スタカート」などをしようと思っても力が抜けてしまいます。

これは素材そのものの問題です。

今のヴァイオリンの弓になるまで、1800年代の半ばくらいまでは、ヴァイオリンの弓の素材というのも様々なものが使われていたようです。

軽くて強靭で反発力が強い素材が、フェルナンブーコです。

明治時代に日本でも、フェルナンブーコ材が入らず、それに近い花梨や手違い紫檀(チンチャン)なども試されたそうですが。

どれもフェルナンブーコには及ばなかったようです。

フェルナンブーコにしても、まっすぐに作ると、なんだか力が抜けてしまいます。

反発力の強さで言うと、まだ竹の方が強いのです。

理由は、竹はパイプだからです。

同じ直径の鉄のパイプと、無垢の鉄はどちらが強いかご存知でしょう。

パイプ状であるという構造的な強さと、木の強さを両方取り入れたら、もしかしたら、

もしかしたらまっすぐな素材で、う内弦外弦どちらにも使いやすく、なおかつ軽い弓の素材が出来上がるのではないかと今考えてはいます。

今既に中国ではかーぽんの弓なども作られています。

日本でも、ハンドルネーム「ペンギンさんが、カーボンの弓を何本か試作し、なかなかに良い物が出来ています。

(ペンギンさんは二胡そのものも、FRPなどでいろいろ試作し人口皮も作っています)

ジミーさんはこの弓愛用しているようです。

ただ自然派の西野といたしましてはやはり生前素材の中で何かできないかと今模索中です。

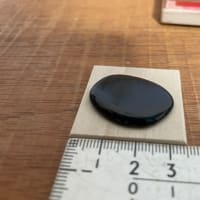

名前だけは付けました、「シゲトウの弓」

これは日本の弓(和弓)の中でも銘品とされる弓の名前です。

もともとからして、量産と言う物に性格が向いていない西野といたしましては、

また、府だ里手の親指が動かない(腱を切ってしまっているために全くと言って動かないのです)

にもかかわらず、弓の毛をしごいていくにはどうしても左手の指も使わざるを得ず、

、動かないなりに工夫して作業は進めたのですが、ある程度の量を作ると手に熱を持ってきまして、

ドクターストップをかけられてしまって、福音夕の製作については皆さんにご迷惑をおかけいたします。

一時に納品しなければいけない通販はここでいったん止めさせていただきますが、まあポチポチと、

後は弓作りたいという人が出て来るのを待つだけですし、うちのスタッフに無理やり作らせるかですね。

弓毛の張替のこともありますから、長生きするか弟子を育てるかですね。

話がそれてしまいました。

理想の弓いつかは作ってみたいです。

二胡の弓はさらに完成度を上げることが出来ると思うのです。

良くヴァイオリンの弓と、二胡の弓を比べる方もいます。

勿論私も比べます。

先日、韓国のヘグムを弾かせてもらい、

また他の日には馬頭琴を弾かせてもらい、自分の古いチェロを持ちだして、弾いてみたりして

何となく答えが見えたような気がします。

ヘグムの弓は弓の毛だけを持ちます。(ユーチューブなどでご覧下さい)

二胡の弓は今間違えた方向に行っているのではないかという気がしたのです。

(勿論反論』はあるでしょうがそれは改めてお聞きするとして)

そのことは以前から薄々は気が付いていたのですが、

今の竹を使っている以上致し方ない事でもあります。

ヴァイオリンの弓も馬頭琴の弓も、弦に対して、上からの荷重を伝える、あるいは支えるように考えられているということです。

要するに弦に対して上からの荷重をかけるように作られています。

二胡の弾き方は違いますね、

上からの荷重をかけるのは内弦だけです。

外弦は、その反対の荷重です。

いま、使いやすいといわれる二胡弓の多くが、多少竹自体がヴァイオリンのように反っています。

福音弓も反っています。毛の反対の方向へ少し反っているのです。

私がこのようにそらせるのは、単に竹の反発力を強くするためです。

反対にそらせても、反発力は強くなりますが、

外弦を引く時には逆に今の反り方だと反発力は、減殺されてしまいます。

簡単にいいますと、十分な反発力があるとすれば、竹はまっすぐな方が、内弦外弦どちらにも使いやすいのです。

問題は今中国から輸入している竹ですと、そのまままっすぐに使うには反発力が足りません。

なんだかやわらかく、スタカート」などをしようと思っても力が抜けてしまいます。

これは素材そのものの問題です。

今のヴァイオリンの弓になるまで、1800年代の半ばくらいまでは、ヴァイオリンの弓の素材というのも様々なものが使われていたようです。

軽くて強靭で反発力が強い素材が、フェルナンブーコです。

明治時代に日本でも、フェルナンブーコ材が入らず、それに近い花梨や手違い紫檀(チンチャン)なども試されたそうですが。

どれもフェルナンブーコには及ばなかったようです。

フェルナンブーコにしても、まっすぐに作ると、なんだか力が抜けてしまいます。

反発力の強さで言うと、まだ竹の方が強いのです。

理由は、竹はパイプだからです。

同じ直径の鉄のパイプと、無垢の鉄はどちらが強いかご存知でしょう。

パイプ状であるという構造的な強さと、木の強さを両方取り入れたら、もしかしたら、

もしかしたらまっすぐな素材で、う内弦外弦どちらにも使いやすく、なおかつ軽い弓の素材が出来上がるのではないかと今考えてはいます。

今既に中国ではかーぽんの弓なども作られています。

日本でも、ハンドルネーム「ペンギンさんが、カーボンの弓を何本か試作し、なかなかに良い物が出来ています。

(ペンギンさんは二胡そのものも、FRPなどでいろいろ試作し人口皮も作っています)

ジミーさんはこの弓愛用しているようです。

ただ自然派の西野といたしましてはやはり生前素材の中で何かできないかと今模索中です。

名前だけは付けました、「シゲトウの弓」

これは日本の弓(和弓)の中でも銘品とされる弓の名前です。

もともとからして、量産と言う物に性格が向いていない西野といたしましては、

また、府だ里手の親指が動かない(腱を切ってしまっているために全くと言って動かないのです)

にもかかわらず、弓の毛をしごいていくにはどうしても左手の指も使わざるを得ず、

、動かないなりに工夫して作業は進めたのですが、ある程度の量を作ると手に熱を持ってきまして、

ドクターストップをかけられてしまって、福音夕の製作については皆さんにご迷惑をおかけいたします。

一時に納品しなければいけない通販はここでいったん止めさせていただきますが、まあポチポチと、

後は弓作りたいという人が出て来るのを待つだけですし、うちのスタッフに無理やり作らせるかですね。

弓毛の張替のこともありますから、長生きするか弟子を育てるかですね。

話がそれてしまいました。

理想の弓いつかは作ってみたいです。