前回の設計に従い、飾り棚の新調に取り掛かりました。

全体の完成サイズは2340mm×1200mm×250mmです。

材料は15mm厚、250mm巾、長さ1820mmのラジアタパインの集成材です。

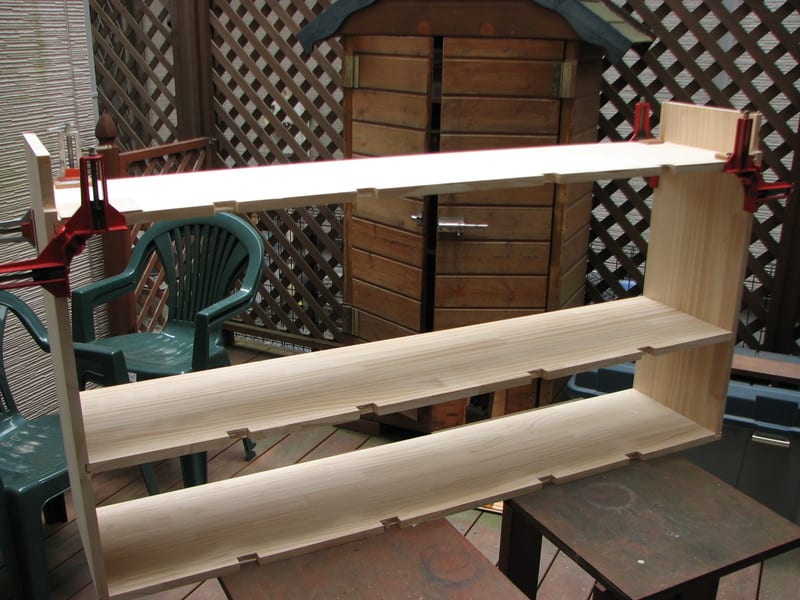

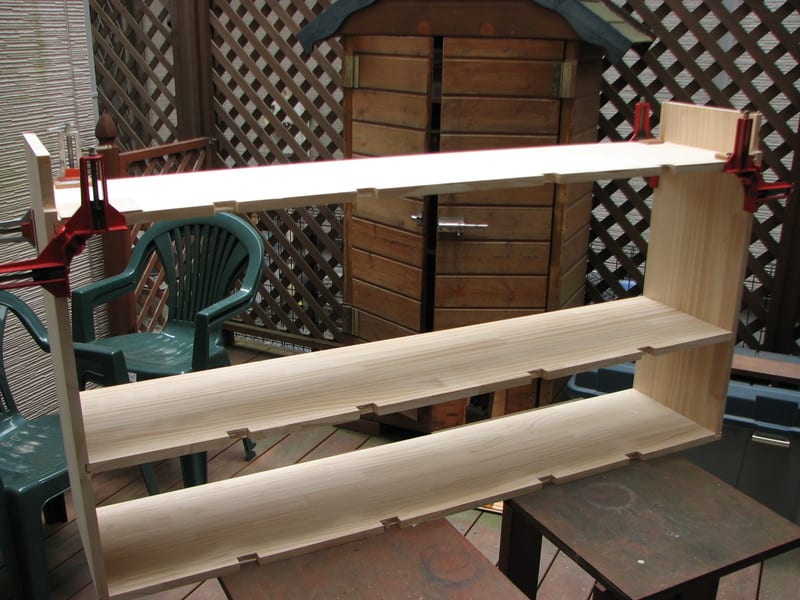

上下2分割で製作を進めるため、まずは下部からです。

下部の完成サイズは巾1200mm、奥行き250mm、高さ625mmです。

まず材を必要な大きさに裁断し、トリマー(12mmビット)で組み立て用の溝とホゾを作っていきます。

組立てはホゾ組み(接着剤止め)と一部のネジ止めで行います。

天井と底板と中間の棚板です。

次は高さ625mmの側板の内側部分です。

飾り棚の右側に取り付けるロッドスタンドの底板と中間のロッド受けもジグソーで裁断しました。

背面の補強材用の切り欠きを天板と2枚の棚板に入れて裁断は終了です。

次はペーパー掛けです。 80番で荒く欠けて、ノコギリやジグシーの刃の後を消していきます。 その後、150番のペーパーで全体を均します。 300番のペーパーでの仕上げは組立てが終わってから行います。

いよいよ組立てです。

まず、天板に左右の側板を取り付け、冶具で直角を保ち、ボンドの乾燥を待ちます。

速乾性の木工用ボンドなので、2時間くらいでだいだい乾燥します。

次に一番下の棚板を組みます。

これも冶具でしっかりと固定して直角を出します。

念のために、サシガネを当てて直角を確認します。 OK!

写真は上下が逆さまになった状態で、裏側から見たところです。

裏側には補強用の桟4本を取り付ける切り欠きがあります。

この桟は15mm×30mmの材を使いますが、棚板のたわみ防止、兼、壁への固定、兼、飾り棚部分の可動式の棚(3mm厚のアクリル板)受けの取り付け用です。

表から見るとこうなります。(あまり変わらない・・・)

下の写真は天板の上面に彫った3mm×3mmの溝です。

これもトリマーで彫りました。

ここには、飾り棚部分の前面のアクリル板が嵌るようになります。

障子の敷居と同じです。

但し、スライドはせず、はめ込んで固定です。

この方が密閉性がよく、埃を完全にシャットアウトでき、地震の際にも簡単には外れません。

今日は寒さに耐えかねて、ここまでにします。 何せ全て屋外のウッドデッキでの作業なので・・・。

ここまでで1.5日

次の工程は、仕上げのペーパー掛けと、背面の桟の取り付け(ここはボンド+ネジ留め)です。

その次がオイルステインでの塗装です。

(塗の粉は使いません)

完成は梅雨入り前頃でしょうか。