冬型の気圧配置で太平洋側の南関東は安定した晴天が続いています。

このチャンスを利用して箱根仙石原から標高1212mの金時山(金太郎伝説の山)にハイキングに行ってきました。

最近のマイルールに従ってハイキング仲間(釣り仲間でもあります)に声を掛けて2人でのハイキングです。

帰路、お腹のアルコール消毒をすることも考慮して、マイカーではなく公共交通機関を利用しました。

朝6:30に自宅を出発し、小田急線~箱根登山線を使って箱根湯本駅8:45着。

駅前から9:00発の御殿場アウトレット行きのバスに乗って9:30頃「金時山登山口」バス停着。

バスが寿司詰め満員状態で乗客の半分以上が外国人です。

平日なので日本人は自分達も含めて年配の方が殆どで若い方は数えるほどしか居られませんでした。

バス停の真ん前に登山口に向う細い舗装路があります。標高は凡そ680mくらいです。

この舗装路を10分程登ると「金時山登山口」があり、ここから山道になります。

ストックなどの支度をして9:45、登山開始です。

登りは金時山登山口→矢倉沢峠→公時神社(きんときじんじゃ)分岐→金時山山頂というルートですが、その殆どが木、石、木の根などでできた「階段」で傾斜が急になったり緩くなったりを繰り返しながら延々と続きます。

変化に乏しくて単調なので、これが結構堪えてきます。

階段状ではないなだらかな道は極一部です。

途中にいくつかのビューポイントがあり、大涌谷や芦ノ湖が一望でき、徐々に視点が上がっていくのが判ります。

途中で小休止を繰り返しながら11:45頃、山頂に到着しました。

ネット情報ではこのコースの所要時間は80分となっていますが、私達は120分くらい掛かった訳です。

標高1212m、自力高低差は約532mです。

雲一つ無い富士山、やはり雪を被っている方が絵になりますね。

南アルプスも観えています。

この絶景がハイキングの醍醐味です。

芦ノ湖とその向こうには伊豆半島と駿河湾も観えます。

大涌谷の湯煙も観えます。

写真は撮りませんでしたが90度向きを変えると相模湾も一望できました。

山頂には茶屋があって食事もできます。

有料ですが綺麗なトイレも完備しています。

20分程休憩し、絶景を楽しんだ後、12:15下山開始です。

下りは、金時山山頂→金時神社分岐までは登りと同じですが、金時神社分岐から公時神社へ向うルートにしました。

下りも階段状の道が延々と続き、かなり膝に堪えます。

13:30頃、公時神社に到着して下山完了です。

折角なので公時神社にお参りしました。

紅葉が綺麗でした。

神社の庭には鶏が放し飼いになっていました。

金時山登山口バス停前にあるラーメン屋さん「蔵一」が美味しいと評判なので昼食はそこで食べようという事で、公時神社から登り口の金時山登山口バス停まで、バス停2個分、R138号を歩きましたが・・ナント!定休日😧😫

山頂の茶屋で昼食を我慢したのに・・・

仕方がないので、バスで箱根湯本まで戻り、小田原まで戻った後、小田原駅近くの居酒屋でお腹のアルコール消毒を兼ねて空腹を満たしました。

往路と同じルートで、19:00に無事帰宅できました。

R138号の紅葉も綺麗でした。

今年6回目のハイキングが無事終りました。

心地よい筋肉痛が残っています。😁

今年もう一度山に行けるかどうか微妙な所ですが、できればもう一度どこかに登りたいですね。

無理かな・・

初めてのワカサギ釣りをした後、仲間3人で河口湖近くのホテルに一泊し、温泉で疲れを癒やした後、焼き肉で酒盛りをしました。

そして、翌日。

少し早めの8:00頃にホテルをチェックアウトして、車で30分くらいの所にある「紅葉台」という山に紅葉見物のプチハイキングに行きました。

国道137号線を鳴沢方面に走り、紅葉台入り口という交差点を右に入ってちょっと行くと「紅葉台木曽馬牧場」という乗馬クラブがあり、その前が広場になっていて車を駐められます。

この先も山頂まで車で行けるのですが、せっかくなので紅葉を眺めながら歩いて登ることにしました。

登山口が既に1000m以上あるので1165mの山頂までは150m程登るだけです。

途中の紅葉が綺麗です。

紅葉を楽しみながらゆっくりと登ること30分余りで山頂に到着です。

山頂には展望台があり、残念ながら富士山には雲が掛かって見えませんでしたが、360度の絶景が堪能できます。

青木ヶ原樹海と本栖湖です。

南アルプス

紅葉台下山後、直ぐ近くの鳴沢氷穴へ行きました。

鳴沢氷穴から徒歩15分程で鳴沢風穴にも行けるので、ついでに行ってみました。

途中の紅葉です。

風穴です。

この後、お昼近くになってお腹も空いてきたので、旧御坂峠にある天下茶屋で美味しいほうとうを食べました。

天気が良ければ河口湖と富士山の絶景が観られる名所なんですが、段々と天気が悪くなってきて残念ながら絶景はお預けとなり、ここで解散となりました。

初めてのワカサギ釣りと紅葉見物を満喫できた二日間でした。

もう1週間前の話で恐縮です・・・

1ケ月遅れの秋の長雨で曇りがちな日々が続いていますが先週月曜日の久々の晴れ間を衝いて1年2ケ月振り、 3回目の大菩薩嶺に登ってきました。

過去2回はいずれもソロハイキングで登山口の上日川峠までマイカーで行きましたが、今回は釣り仲間と2人(剣道7段で今年からハイキングも始めた方)で電車とバス利用で行きました。

朝8:02、JR中央本線の甲斐大和駅着の普通列車に乗り、駅前で連れと待ち合わせて、8:10発の上日川峠行きのバスに乗ります。

ど平日の月曜日ですが、バスは大混雑で満席でしたが、何とか立ち乗りで乗り込みました。

勿論、乗客の9割は大菩薩嶺のハイキング客です。

山道を走ること小一時間、9:00ちょっと過ぎに登山口の上日川峠ロッジ長兵衛前に到着です。

途中、大きな雄鹿がバスの前を横切りましたし、これは見間違いかも知れませんが道路の脇の山の中に熊と思しき黒い塊が動いているのが見えました。

連れも気が付いて「あれ、熊だよなぁ」と言ってました。

登山口は標高1600m程ですが、気温は9度くらいで、長袖の上にジャンパーを羽織っていてもちょっと肌寒い感じです。

天気は晴れですが、ちょっと雲が多目です。

トイレと身支度を整えて、9:10登山開始です。

私は3回目ですが、連れは初めてなので私が道案内するような形です。

コースは私が初めて登ったときと全く同じで、上日川峠~福ちゃん荘~唐松尾根~雷岩~大菩薩嶺~雷岩~大菩薩峠(介山荘)~福ちゃん荘~上日川峠の初心者向け王道コースです。

登り始めて間もなく紅葉が始っているのに気付きました。

途中の登山道の様子は初めて登った時と同じですので、その時のブログをリンクしておきます。

大菩薩嶺に登りました - 自己満足日記

今回は過去2回登った時よりも圧倒的に登山客が多く、常に自分の前後10~20m以内に他の登山者が居るような感じです。

途中何度か小休止を挟んで、11時少し前に雷岩に到着しました。

この時はまだ雲が出ていましたし、一時はガスも掛かってきて、どうなることかと心配しました。

南アルプスは何とか見えるものの、富士山も見えていません。

お腹も空いてきたので、天候回復を待つことも兼ねて、雷岩で少し早めの昼食を摂ることにしました。

連れがコンロとケトル、コーヒーを持参してくれたので、お湯を沸かして先ずは持参したカップ麺を頂きました。

そうこうしているうちに見る見る雲が取れてきて、ガスも消えて富士山もクッキリと見えてきました。

期待した雷岩名物の絶景の登場です。

光っているのは大菩薩湖の湖面です。

この絶景を眺めながら連れと一緒に食後のホットコーヒー(ドリップ)を飲みながら至福の一時を過ごしました。

連れの方は2000m超の山は初めてだったので、凄く感動してくれて、「目に焼き付いた」と言ってくれました。

絶景を堪能しながらの昼食、コーヒータイムを満喫した後、一応山頂の大菩薩嶺(2052m)に寄ってから、大菩薩峠に向けて気持ちの良い尾根歩きを楽しみました。

途中、何度も鹿に出会いました。

全く人を怖がらず、数メートルの距離まで近付いてきます。

尾根からの眺めです。

下に見えるのが甲府盆地です。

八ヶ岳連峰も見えます。

尾根の斜面も紅葉が始っています。

大菩薩峠を13:00少し前に通過し、下山開始です。

下山は整備された登山道で歩きやすく、13:50頃に登山口の上日川峠に戻りました。

14:00発の甲斐大和駅行きのバス(これも満席でしたが、補助椅子でなんとか座れました)に乗り、15:00頃に甲斐大和駅に到着しました。

20分程待って、15:25分発の高尾行き普通列車に乗って、ユッタリ座って帰りました。

17:00少し前に八王子で途中下車して、駅近くの居酒屋で連れの方と一杯飲んでから分れて帰路に着きました。

山登りで疲れた後の冷たいビールは最高です。

これがマイカーではなく電車で行く最大のメリットです。

20時前に無事帰宅。

お疲れ様でした・・・

大菩薩嶺はやっぱり私の好きな山です。

次は丹沢方面に行きたいです。

昨日の晴れ間を利用して、今年3回目のハイキングに行ってきました。

8月は初の2500m超え長野県蓼科山でしたが今回はグッと近場のお手軽山、2月同じ東京高尾山(599m)です。

一緒に登った顔ぶれも2月と全く同じ釣り仲間3人組です。

8:45から登り始めて、12:30に下山したのも2月と全く同じ。

違っていたのは、上り下りのコースと山頂の天気だけです。

2月は上りが6号路、下りが稲荷山コースでしたが、今回は上りが1号路~薬王院~山頂、下りが4号路~1号路~リフトでした。

2月の山頂からの眺め

今回の山頂からの眺め

登りは1号路を通ったので、蛸杉や天狗の腰掛けも久し振りに観ました。

ここも久々の参拝、薬王院です。

下山途中の4号路の吊橋です。

小学校の遠足の団体とすれ違いました。

下山後はこれも2月と全く同様に京王高尾山口駅に隣接する日帰り温泉「極楽湯」にゆっくりと浸かって汗と疲れを流して、その後は極楽湯の中のお食事処で冷たい生ビールを飲みながらのミニ宴会で、次の釣りの計画で盛り上がって至福の時間を過ごしました。

17:20頃、無事帰宅しました。

総歩数23000歩でした。

途中に咲いていたホトトギスとシュウカイドウです。

次回は10月中旬頃に同じメンバーで大菩薩嶺(2040m)に登る予定です。

夏の間、丹沢はヤマビルが多いので行けませんし、手近な山も標高がそんなに高くないので最近の猛暑では無理です。

そんな訳で夏でも平地より10度以上気温が低い2000m超えの山しか行けません。

去年は大菩薩嶺(2057m)と八ヶ岳連峰の北横岳(2480m)に登りました。

私は本格的な登山が出来るわけではなくて、ハイキングレベルですから2000m超えとは言っても登れる山は限られてきます。

・かなりの高さまで車やロープウェイなどで行ける。

・自力で登る高低差が500m程度

・日帰り出来るところ

・登山口に駐車場がある事

という条件を満たすところになります。

大菩薩嶺は中央道の勝沼ICから登山口の上日川峠(標高1585m)まで行けて無料駐車場があり、自力高低差は472mです。

北横岳は乗り場に無料駐車場のある北八ヶ岳ロープウェイで山頂駅(標高2237m)まで行って、そこから自力高低差243mだけです。

今回登った蓼科山は北横岳に登ったときに近くに見えたのですが、そこまで行く時間も体力も無かったので「来年は登りたい」と思って、その時は諦めた山です。

天気も良く、風も3~4m程度、気温も22度くらいという予報を見て前日朝に決行を決めて支度しました。

私にとって初めての2500m超えのハイキングです。

登山ルートは色々あるのですが、ネットで調べて、一番距離が短く難易度の低い7合目登山口から馬返し、将軍平を経由して山頂を目指すコースを選びました。

朝5:00にマイカーで自宅を出発し、中央道八王子IC~SAで朝食~諏訪IC~R152~ビーナスライン経由で、途中渋滞も無く蓼科山7合目駐車場に8:20に到着しました。

7合目の気温は予報通り22度でひんやりと涼しく爽やかです。

トイレを済ませたり、身支度を整えて8:45に登りスタートです。

この鳥居が登山口の目印です。

最近はどの山に行ってもこの看板がありますね。

登山届を投函して登り始めます。

登り始めはこういうなだらかな道です。

樹林の中を行く道なので日影です。

暫く進むと徐々に急坂になり、石や小さな岩が敷き詰められたような道で非常に歩き辛いです。

30分位登ると「馬返し」という地点に着きます。

馬はここまでした登れなかったことが由来だそうで、確かにこの先、更に険しくなります。

緑色のロープが登山道の目印になっています。

途中、少し景色が開けたところもあります。

女神湖や北アルプス?が見えます。

登山口から2時間余り登ったところで蓼科荘というヒュッテ(将軍平)に着きます。

ここでトイレ(有料200円)と休憩です。

ここから山頂までが最大の難所です。

1~2mはあろうかという大きな岩で出来た急斜面です。

登山道と言うより「崖」と言った方が良さそうです。

写真の上の方に小さく登山者が写っているので、岩の大きさがお解り頂けると思います。

この道が延々と1時間くらい続きます。

12:00丁度頃、登り始めて3時間15分くらいでようやく山頂に到着しました。

山頂の少し手前に「蓼科山頂ヒュッテ」があり、飲み物と軽食を摂ることができます。

トイレもありますが、当然有料(200円)です。

ご覧の通り雲一つ無い快晴で、そよ風が吹いて気持ちが良かったです。

ヒュッテから5分位登った所に山頂があります。

山頂付近は森林限界を超えているので高山植物以外の高木は全く生えておらず、大小の岩がゴロゴロしているところを飛び石のように進みます。

蓼科山神社の祠と鳥居が見えています。

ここが2530mの山頂です。

快晴のお陰で、山頂からは遮る物が何も無い、文字通り360度の大パノラマが拝めます。

八ヶ岳連峰

手前には去年登った北横岳や坪庭、ロープウェイの駅が見えています。

南アルプス

中央アルプス?

北アルプス

20分程絶景を堪能した後、ヒュッテに戻って軽い昼食(コンビニおにぎり)を摂って休憩し、12:40頃に下山を開始しました。

7合目駐車場まで戻らなければいけないので、来た道をそのまま戻ることになります。(これがマイカーハイキングの泣き所😥)

岩の崖、石だらけの急斜面を滑落したり転んだりしないよう慎重に下りていきます。

15:15、怪我も無く無事に下山完了しましたが、膝がガクガクになりました。

8:45の登り始めから6時間半掛かりました。

この時刻の7合目の気温は25度くらいで、十分涼しかったですが、私は汗だくになっていました。

車に用意してあった乾いた服に着替えて、15:30帰路に着きました。

山中で珍しい鳥や蝶を見掛けましたが、写真に収めることはできませんでした。

山頂に自生していたヤマハハコ(山母子)という高山植物です。

今回のお土産です。

登山記念バッチです。(600円) 早速帽子に取り付けました。

熊よけの鈴です。(1000円だったかな?)

テンをあしらったバンダナです。(1400円だったかな?)

帰路は往路と全く同じコースですが、中央道恒例の談合坂~小仏トンネルの渋滞に嵌まり、帰宅は19:15になりました。

往路は渋滞無く朝食時間も入れて3時間20分でしたが、帰路は休憩無しで3時間45分掛かりました。

これで今年2回目、一昨年にハイキングを始めてから28ケ月で16回目のハイキングになりました。

次は少し涼しくなってから仲間2人を誘って大菩薩嶺に登ろうかと思います。

本格的な秋になったら丹沢表尾根の縦走(山小屋1泊)に、これも仲間3人でチャレンジしようかと思っています。

<最後に>

今回私が上ったコースをネットで調べると「往復3時間」とか「小中学生でも登れる楽なコース」などと書かれていますが、こういう情報は鵜呑みにしない方が良いです。

3時間で往復できるのは一体どんな人でしょうか?(ベテラン登山家? 若いアスリート並みの体力の人?)

あの岩場を小学生が安全に登り降りできるとは思えません。

私のようなジジイでなく、若くて体力満々の方でもあのコースを怪我しないように慎重に行けば、往復で4~5時間は確実に掛かると思います。

登山者を増やすための「売り言葉」なのかも知れません。

山頂の看板に書いてある「主な所要時間 7合目登山口まで60分」も信じられません。

私は年寄りなので3時間以上掛かりましたが、若い人でも怪我しないように行くには最低2時間は掛かると思います。

拙ブログフォロワーのくうさんのブログを拝見しているうちに自分でも山登りをしてみたくなり、2022年3月の大山登りから始った道楽も丸2年が経ちました。

山登りと行っても本格的な登山では無く、標高100~2500m程度で、自力で登る高低差が900m以下の山ばかりですから「ハイキング」という言葉がピッタリだと思います。

勿論日帰りが基本なので丹沢、奥多摩などの近場が中心で、一番遠くても八ヶ岳あたりです。

春と秋の涼しい時期は1000m前後の低山、夏の暑い時期は2000m超えの山から選んでます。

丹沢山系は6~9月一杯くらいはヤマビルが多くなるので、この時期は避けています。

2年間で15回のハイキングに行き、延べ6458mの高低差を登りました。

( )内は自力で登り下りした高低差です。

写真はクリックすると大きくなります。

<1年目>

2022年 3月 丹沢大山1252m(574m、脱水症状経験)

2022年 4月 高尾山599m(409m)

2022年10月 丹沢二ノ塔手前1100m(330m位、登山ルートを間違え途中で断念)

2022年11月 丹沢三ノ塔1205m(444m)

2022年12月 奥多摩三頭山1524m(524m)

2023年 1月 津久井城山375m(251m、妻同伴)

2023年 1月 八王子山(城)~富士見台558m(323m)

合計7回、自力高低差2855m

<2年目>

2023年 4月 滝山城170m(60m、妻同伴)

2023年 4月 丹沢鍋割山1272m(812m)

2023年 5月 山梨大菩薩嶺2057m(472m、初の2000m超え)

2023年 7月 北八ヶ岳北横岳~縞枯山縦走2480m(243m)

2023年 8月 山梨大菩薩嶺~熊沢山~石丸峠縦走2057m(765m)

2023年10月 奥多摩御岳山~奥の院~鍋割山~大岳山縦走1266m(439m)

2023年11月 湯河原天照山白雲の滝647m(403m、初の2人ハイキング)

2024年 2月 高尾山599m(409m、初の3人ハイキング)

合計8回、3603m

23年10月の大岳山までは基本的にソロハイキングでしたが、やはりソロでは万一の際に救助が遅れるなどのリスクがありますので、どうしたものかと思っていた所、同年代の釣り仲間2人がハイキングを始めたので最近はできるだけ誘い合わせて複数人で登るように心掛けています。

やはり連れが居た方が安心感がありますし、お喋りしながら登るせいか何となく楽に登れるような気がします。

<心掛けている事>

①登山ルート含めて事前の情報収集を入念に行う事

②できるだけソロは避けて複数人で登る事

③基本は平日ですが、あまり登山者が少ないような日は避ける事

④自力高低差は最大800m程度に抑える事

⑤これ以上はヤバイ・・と思ったら迷わずに中断して来た道を引き返す事

⑥雨が沢山降った翌日は晴れていても登らない事(濡れた登山道で滑って転倒や滑落の危険回避)

⑦天候が悪くなる可能性がある時、少しでも体調に不安のある時は登らない事

<今後の目論見>

まだ登ったことが無い道志(裏丹沢)や秩父方面の山、蓼科山に登ってみたいです。

ヤビツ峠を出発して戸川公園まで下りる表丹沢縦走を山小屋一泊を入れて計画しようと思います。

今後1年以内に延べ高低差10000mを達成したいです。

ノロも完治して本調子になってきたので、今年の初ハイキングに行ってきました。

ずっとソロハイキングばかりでしたが、昨秋から釣り仲間の一部の方がハイキングにも興味を持ってくれたお陰でご一緒するようになり、今回も同年代の釣り仲間2人と一緒に3人でのハイキングです。

お二人はハイキング初心者(私も初心者ですが・・)なので、いきなり険しい山は控えて、手近&手頃な高尾山です。

下山後に3人でお酒も飲みたいという事で、車は使わず、電車でアクセスです。

朝8:30に京王線高尾山口駅に集合し、8:45から6号路を使って登山開始です。

高尾山には1~6号路+稲荷山コースという7種類のルートがありますが、6号路はその中でもやや難易度が高い代わりに一番山登りの雰囲気が味わえる鬱蒼とした沢伝いのルートです。

天気は雲一つ無い快晴で気温は5度くらいです。

登山コース | 高尾山マガジン (mttakaomagazine.com)

登り始めて早速、登山道に思いのほか雪が残っていて泥濘んでいたり、凍っている所も多いことに気付き、慎重に登ります。

登り始めて20分位の所にある岩屋大師です。

登山の無事を祈りました。

更に10分程登ると琵琶滝に出ます。

落差10m足らずと思しき小さな滝です。

その後もお喋りをしながら登って行くといつの間にかドンドンと進んでいて、10:30に山頂に到着してしまいました。

3.3km、高低差410mのコースを105分で登り切ったので非常に順調なペースでした。

これまでに10回くらい高尾山に登っていますが、恐らく過去最高の絶景を見ることができました。

3人共に大満足です。🤩

山頂に着いたら冷たいビールで乾杯❗❗って言いながら登ってきたのですが、残念ながら山頂の茶店は工事中で休業😲😢。 冷たいビールは下山後までお預けになってしまいました。

山頂は快晴と南からの暖かい空気のお陰で16度位まで気温が上がり、暑いくらいでした。

山頂で絶景を眺めながら、持参した「おつまみ」で空腹を癒やし、水分補給とトイレで約30分の休憩。

11:00下山開始です。

下山は尾根筋の稲荷山コースで、距離は登りとほぼ同じ3.1kmです。

最初の10分位は階段状の木道が続き、その後はダラダラとした下りの尾根道が続きます。

途中の展望台から見た都心方向の景色です。

写真ではあまり判りませんが新宿、池袋まで見えています。

下りも順調で12:20分頃には登山口のケーブルカー乗り場まで下山できました。

所要時間80分ですから速いほうだと思います。

下山後は、高尾山口駅に隣接する「極楽湯」という日帰り温泉にゆっくりと浸かって身体を解し、汗を流しました。

↓↓ お薦めです ↓↓

京王高尾山温泉 / 極楽湯 (takaosan-onsen.jp)

この温泉にはお食事処も併設されているので、入浴後は待ちに待った「冷たいビール」で乾杯です。🍺

美味しい料理やつまみとビールやサワーを飲みながら、釣りやハイキングの話題で盛り上がり、15:00に電車で帰路に着き、三々五々解散となりました。

暖かい快晴に恵まれ、ハイキング+温泉+ミニ宴会と三拍子揃った最高の一日でした。

次は大山ハイキング+河口湖ワカサギ釣りという事になりそうです。

<高尾山について>

今回、改めて感じたのは高尾山が如何に手頃で登りやすい山かという事です。

先ず、登山口までバスは使わずに「電車」で行ける事です。(こんな山は珍しいです!)

登山道が整備されていて、特に難しい所や危険な所が無く、バラエティ豊かなルートがあります。

自力の高低差が410m程で往復で3時間半見込んでおけば十分という手頃さです。

自信の無い方はケーブルカーやリフトを使えばもっと楽に登れます。

ルートによっては薬王院へ参拝したり、途中の茶屋によって休憩することも可能です。

天気さえ良ければ山頂からは絶景が拝めます。

更に登山口には日帰り温泉や人気の飲食店も沢山あるので下山後の寛ぎにも全く不自由しません。

勿論、本格的なハイキングをしたいという方には物足りないと思いますが、手軽に登って楽しみたいという方にはうってつけです。

昨日は冬型の気圧配置になったせいで、太平洋側は気温も下がって見事な秋晴になりました。

(暴風雨に見舞われた日本海側の皆様には心からお見舞い申し上げます。)

これは絶好のハイキング日和!!・・ということで行ってきました。

東京都奥多摩の御岳山から大岳山を縦走するハイキングです。

朝6時にマイカーで自宅を出発し、渋滞も無く7:10頃には御岳山ケーブルカー乗り場「滝本駅」に到着しました。

気温が15~6度ということでヒンヤリしていたので、持参したフリースを羽織って支度をし、7:30の始発ケーブルカーに乗って御岳山駅へ向いました。

天気が良いせいか、平日の始発にも関わらずケーブルカーの座席は8割方埋まっていました。

7:40頃、標高831mの御岳山駅へ到着しました。

朝日に照らされた東京都心が一望できます。

写真では判りませんが、ナント!筑波山も見えています。😲

7:50頃、縦走開始です。

ケーブルカーの駅から御嶽神社(御岳山頂)までの20分位はこういう舗装路です。

御嶽神社下に到着です。

ここから本殿まで急な階段が続きます。

時計が8:10を指しています。

拝殿に到着です。

当然お参りをしました。

御朱印を貰うついでに、宮司さんと色々お話ができました。

御嶽神社までは今日が3回目だが、ここから先の大岳山方面へ行くのは初めてだと言うと、地図をくれて、お薦めコースを詳しく教えてくれました。

それがこの地図です。

赤の矢印が私が縦走したコースで、赤の番号が行った順番です。

御嶽神社が丸2です。

拝殿の奥に本殿があります。

更にその奥に丸3御岳山頂(929m)があり、そこから奥の院が見えます。

拝殿からは朝陽に照らされて輝く東京湾の水面がハッキリと見えました。

御嶽神社の御朱印です。

御嶽神社の階段を途中まで下りたところの分かれ道を大岳山方面に向って暫く進むと丸4「天狗の腰掛け杉」というのがあって、ここを左に進むと大岳山最短コース、右の鳥居をくぐって登ると一番起伏に富んだ奥の院~鍋割山縦走コースです。

最短コースは起伏が少なく、トイレもある初級者向けルートですが、これは宮司さんのアドバイスに従って体力を消耗した復路に取っておき、体力にある往路は奥の院~鍋割山縦走コースに進みます。

奥の院方向へ進むと急に険しい登山道になります。

更に進むとこんな鎖場も出てきます。

道幅は30cm程しか無いので滑落しないように慎重に進みます。

丸5、奥の院山頂(1077m)に到着しました。

少し広い平らなスペースがあって、小さな祠があるだけで、特に眺望はありません。

奥の院から鍋割山は下って登る尾根筋になります。

途中少し険しい岩場があります。

丸6、鍋割山(1084m)に到着です。

ここも特に眺望は無く、標識があるだけです。

鍋割山から先は暫くダラダラとした下りが続きます。

30~40分歩くと最短コースとの合流点に出ます。

合流点から最短コースの方を見ると大きな落石があります。(恐いですねぇ~~😱)

復路はこの落石を超えて先へ進むことになります。

ここからは一路大岳山の山頂を目指すわけですが、道はドンドンと険しくなっていきます。

こんな看板がありました。手が震えてます。😁

最初はこんな感じ。

柵のあるところもありますが、

こんな所も。😨

地図の丸7のあたりです。

岩に這いつくばってよじ登る感じです。

途中には又もや大きな落石も。😱

こんな所を超えながらようやく11:20頃、丸8、大岳山山頂1266mに到着です。

御岳山から約4kmです。

晴天と澄んだ空気のお陰で綺麗な絶景がくっきりと見えました。

手前に奥多摩の山々、その奥に丹沢山塊と富士山が一望できます。

富士山は先日の初冠雪が残っていました。

この絶景を眺めながら持参したおにぎりとお茶で昼食を頂きました。

本当に気持ちが良かったです。

ゆっくりと休んだ後、12:00頃下山開始です。

最短コースと奥の院・鍋割山コースの分岐点までは来た道を引き返します。

岩場の下りはかなり大変でした。

分岐点まで戻ってきました。

復路はここを右へ降りて行きます。

最初は急な下りですが、沢近くまで下りると平坦路になります。

丸9、綾広の滝まで来ました。

この後、平坦路~緩やかな上り坂を経て、御嶽神社の下の分岐点まで戻りました。

ここから先は丸1のケーブルカー御岳山駅へ戻るだけですが、途中「御岳ビジターセンター」に立ち寄りました。(往路は時間が早かったの開いていませんでした。)

但し、あまり観るべき物は無く、10分足らずで引き上げました。

14:30頃にケーブルカーの駅に到着し、14:42の下りケーブルカーに乗って下山しました。

14:50車まで戻り、帰路に着きました。

途中、渋滞も無く15:10頃に無事帰宅しました。

全行程で約6時間(休憩時間込み)、距離11km程、歩数で23000歩で、体重が1kg減りました。

低山で自力で登る高低差(単純計算で435m、実際は540m)が少ない割に結構ハードでしたが、急坂や険しい岩場が延々と続かないのが救いでした。

ここ4週間程、毎日開脚スクワットと普通のスクワットをそれぞれ20回づつ続けている効果か、足腰の筋肉痛も今までよりは軽いです。

少しは足腰の筋肉量が増えたのかも知れません。

今年8回目、去年ハイキング開始後13回目でした。

次は丹沢塔ノ岳(1491m)へ行きたいのですが、この後展示会もありますし釣りにも行きたいので、行けるかどうかちょっと微妙です。

最後までご覧頂き、ありがとうございました。

<オマケ>

大岳山山頂で観た花とそれに群がるルリシジミ

登山道のトイレで見掛けたカマドウマ。

この虫を見掛けるのは本当に久し振り、何十年振りかです。

今年の5月に初めて山梨県の日本百名山のひとつである大菩薩嶺2057mに登りました。

その時には上日川峠→福ちゃん荘→唐松尾根→雷岩→大菩薩嶺→雷岩→大菩薩峠→上日川峠という一番短いトレッキングコースを歩きました。

登山口の上日川峠が最低点で1593m、最高点の大菩薩嶺が2057mで累積の自力高低差は501m、距離が7.18kmでした。

その時のブログです。

大菩薩嶺に登りました - 自己満足日記 (goo.ne.jp)

この時に次回は石丸峠まで行くロングコースにチャレンジしようと決めていましたが、今回はそれを実行しました。

今回のルートは

上日川峠→福ちゃん荘→唐松尾根→雷岩→大菩薩峠→熊沢山→石丸峠→上日川峠

で赤太字の部分が前回との違いです。

最低点が1553m、最高点が2034mで累積の自力高低差は652m、距離が8.08kmです。

前回と比べて自力高低差が151m増、距離が0.9km増だから大した違いでは無いと思っていましたが、結論から言いますと想像以上にキツかったです。

自宅を5時に出発し、高速代を節約するために相模湖ICまで国道20号線で行き、相模湖~勝沼まで中央道を使い、7:15頃に登山口の上日川峠に着きました。

天気は晴れ、気温は20度くらいでとても涼しいです。

登山口にあるロッジ長兵衛です。

ここで登山届を提出します。

登山口脇の案内板です。

下の案内板が前回のコースです。

登山口です。

7:30分ハイキング開始です。

この登山口から雷岩までは前回と全く同じコースなので詳細は省略します。

福ちゃん荘到着が8:05分、雷岩到着が9:15でした。

2度目なので前回より若干短時間で雷岩に着きました。

雷岩に着くちょっと下で富士山のてっぺんが少し見えました。

でもこの後、どんどん雲が増えてきて雷岩に着く頃には富士山も南アルプスも八ヶ岳もほぼ見えなくなってしまいました。 残念😓

最高地点の大菩薩嶺は前回行って、眺望が全く無い事が判っていたので今回はパスです。

雷岩で景色を眺めながら水分補給をして暫し休憩の後、大菩薩峠に向かいました。

途中、少しガスが掛かってきてちょっと心配でしたが短時間で晴れました。

雷岩から大菩薩峠までのルートも前回と全く同じなので、今回は省略します。

30分程で大菩薩峠に到着です。

まだ少しガスってます。

ここでお腹が空いたので、早めの昼食(コンビニおにぎり2個)を食べて、水分補給です。

奥多摩方面も雲で見えません。

10:20分頃、大菩薩峠を出発して、今回初めての石丸峠に向かいました。

大菩薩峠から石丸峠との間にある熊沢山に向けて登り始めます。

それまでの整備された登山道とはガラリと変わって、岩と木の根と苔だらけの結構険しくて、はっきりしない登山道を登って行きます。

40分程登った所で熊沢山(1978m)につきました。

小さな看板があるだけで、ベンチもありませんし、木に囲まれて眺望もありません。

熊沢山から石丸峠に向けて下ります。

それまでの森から急に景色が開けて気持ちの良い笹原に出ます。

但し、石と岩だらけの結構急な下りなので余り景色を楽しむ余裕はありません。😢

写真の真ん中に見えるT字路が石丸峠です。

雲がなければかなりの眺望が望めるはずですが、生憎の雲で菩薩湖が見えただけです。

石丸峠から見た熊沢山です。

石丸峠から見た熊沢山です。

石丸峠の標識です。

11時過ぎ頃に上日川峠に向けて下山開始です。

事前にネットで調べた限りでは、「なだらかな下山ルート」ということでした。

確かに最初の20分程は写真のような笹原の中のなだらかで歩きやすい道でした。

ところが・・・進むに連れてだんだんと急坂になってきて、石や岩や木の根などで大きな段差が続く険しい道になってきました。(話がちゃうやんかぁ~~😫)

下の写真はマシなほうです。

しかもこんな道が延々と1時間くらい続きます。

途中で林道を横切ります。

この後も更に険しい下りが続き、だんだんと足がガクガクになってきました。😫

やっと県道に出ました。

県道を横切って再度上日川峠に向う登山道に入ります。

この後、ようやくなだらかなアップダウンが続く道になりました。

但し、途中には橋の無い沢渡りが3箇所あります。

ここをクリアして暫くなだらかな登りの登山道を歩きます。

12:45頃、下山開始から1時間半以上掛かってようやく上日川峠に戻りました。

ネットの情報では1時間程なので大違いです。😓

車に戻った頃には足がガクガクになっていました。

あぁ~~キツかったぁ😫

歩いた距離は8.08kmかも知れませんが、歩行歩数は18000歩になっていましたので普通の道なら12km程ですから、如何に歩幅が小さかったかが判ります。

今回のコースはネット上では「初心者や子供でも楽に行けるコース」として紹介しているサイトが多いですが、ちょっと違います。

小さなお子様やお年寄り(自分も年寄りですが・・・)にはお勧めしません。

大菩薩嶺ハイキングはこれで一先ず終りにします。

次回は別の新しいところを探します。

有力候補は御岳山~大岳山トレッキングか丹沢塔ノ岳あたりで、9月下旬か10月上旬頃を目論んでいます。

13時過ぎに上日川峠を出発し、帰路は高速代節約のため中央道は使わず全部国道20号線で帰りました。

渋滞も無く信号にも殆ど引っ掛からず、終始40~60kmでスムーズに走れたので15:30に帰宅できました。

高速使った場合より30分弱余計に掛かっただけでした。

これで今年7回目、去年ハイキングを始めてからの通算で12回目のハイキングになりました。

<オマケ>

今回のハイキングで出会った虫と花です。

賽の河原の避難小屋で見つけたジャノメチョウです。

下山中に見たマルバダケブキの群生です。

関東甲信の梅雨明け後、猛暑の晴天が続いていますし、新型コロナの流行も治まるどころか拡大していますが、皆様お変わりなくお過ごしでしょうか。

そんな猛暑の中、避暑を兼ねたハイキングに行ってきました。

今月初めに家内と一緒に下見を兼ねたドライブに行った北八ヶ岳の坪庭周辺の山々のトレッキングです。

朝3:30に起床し、朝食を済ませた後、4:30にマイカーで自宅を出発。

八王子ICから中央道に入り、途中八ヶ岳PAでトイレ休憩です。

目的地の八ヶ岳連峰が綺麗に見えています。

渋滞も無く、南諏訪IC経由で7:30に北八ヶ岳ロープウェイ乗り場(1771m)に到着しました。

ご覧の通り快晴ですが平日なので駐車場はガラガラです。

半袖では肌寒いくらいの涼しさです。

北八ヶ岳ロープウェイ|蓼科、八ヶ岳の観光スポット・トレッキング・バリアフリー対応 (kitayatu.jp)

身支度を整えて8:00の始発ロープウェイに乗り、8:10頃に山頂駅(2237m)に到着です。

登山届を提出して、8:20、ここからトレキング開始です。

予定していたのは坪庭散策コースの中程にある北横岳登山口から北横岳(2480m)の登り、そこから三ノ岳(2360m)→雨池山(2325m)→縞枯山(2403m)をトレッキングし、縞枯山荘を経てロープウェイの山頂駅に戻るという約6時間のコースで、予定では15:00頃に山頂駅に戻る見込みでしたが、実際にはそうは行きませんでした。

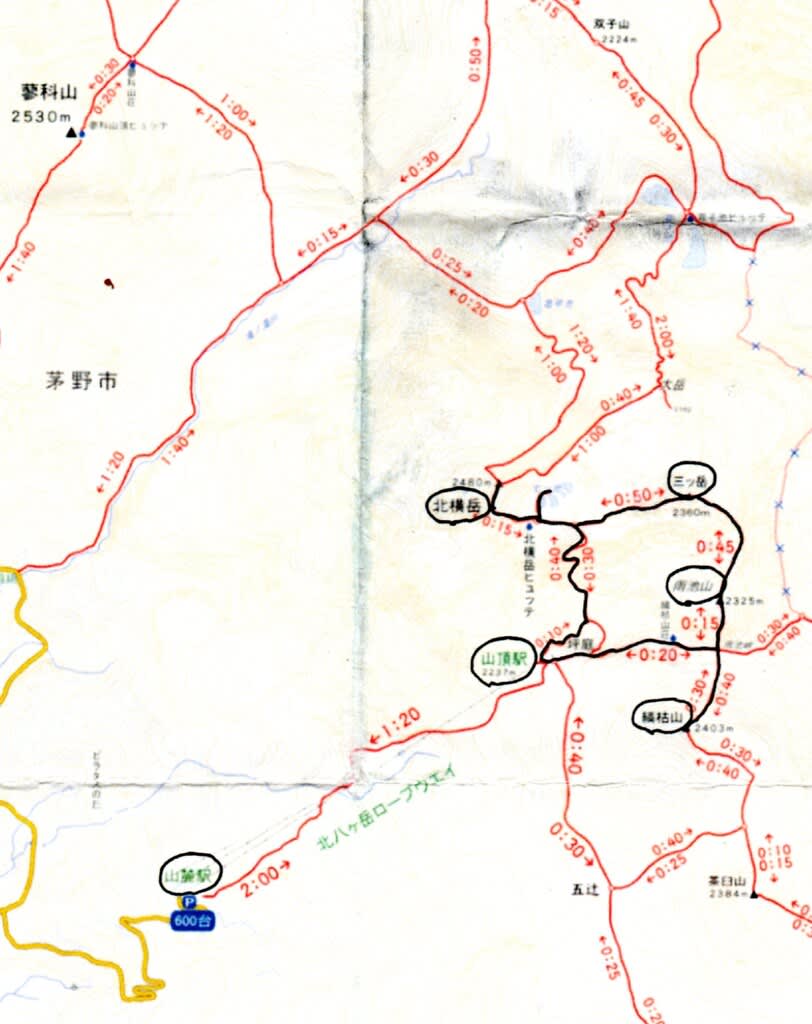

地図の黒い線が予定していたトレキングコースです。

坪庭中程の北横岳への登山口です。

登山口付近から見た北横岳です。

登山口から一旦沢筋に下り、そこから急な登山道を登ります。

岩場中心の結構険しい道です。

途中、坪庭が見下ろせます。

登り始めて約1時間、9:30頃に山頂少し手前の北横岳ヒュッテに到着しました。

ここでトイレと暫し休憩です。

このヒュッテは予約すれば宿泊もできるようです。

オダマキが咲いていました。

ここから山頂に向けて一番険しい岩場の登りが暫し続きます。

ヒュッテから15分くらいで無事北横岳南峰2471mに到着です。

少し雲が出てきましたが、まだ晴天で絶景が堪能できました。

坪庭よりも200m以上高いので見える角度が違います。

南八ヶ岳連峰です。

南アルプス連峰

中央アルプス連峰

手前に見えるのが茅野の街です。

雲がかかってよく見えませんが乗鞍や北アルプス連峰まで見えます。

下を見下ろすと縞枯山荘の青い屋根とその周辺の湿原や木道が見えます。

ここから4~5分歩くと北横岳北峰2480mに着きます。

ここで10:00です。

蓼科山(2530m)も間近に見えます。

アップにすると蓼科山頂ヒュッテも写っています。

次はここへ登ってみたいです。

この後、北横岳ヒュッテまで戻り、その先の分岐路で三ツ岳へ向う予定でヒュッテ先まで下山しました。

ここで予定が狂います。

分岐路の看板はあるのですが、肝心の分岐路らしき登山道が見つかりません。

周辺を10分くらいウロウロして探しましたが、やっぱり見つかりません。

そのうち「三ツ岳方面、難所多し。転落注意。軽装備の方は行かないで下さい。」という看板を見つけました。(看板の写真は撮り忘れました。)

難所があるというのは事前に調べて判ってはいましたが、ここまでストレートに書かれると腰が引けます。

結局分岐路は見つからないので、予定を変更して一旦坪庭まで引き返すことにしました。

来た道を下山します。

11:10分頃に坪庭まで戻り、坪庭を通過して縞枯山荘へ向いました。

11:30、縞枯山荘へ到着。健在でした。

綺麗で気持ちの良い湿原が続き、木道が整備されています。

右手に見えるのが縞枯山です。

この木道を5分位歩いて一番奥まで行くと、雨池山と縞枯山の各登山道の分岐点に突き当たります。

縞枯れはっきりと見える雨池山です。

縞枯山です。

この分岐路で雨池山を経由して三ツ岳に行こうかという「欲望」一瞬頭を過りましたが、時間的に無理と判断し、縞枯山に登ることにしました。(ソロハイキングで無理は絶対に禁物です)

縞枯山は1時間程で登れますが、殆どジグザグなしに250mくらいをストレートに登るので、なかり険しい岩場と滑りやすい小石の急斜面が延々と続き、結構キツイです。

12:50無事に縞枯山山頂2403mに着きました。

この山頂は木に囲まれている為、眺望は良くありません。

南八ヶ岳、南アルプス、茅野方面が少し見えるだけです。

ここで昼食(コンビニおにぎりと麦茶)を取った後、早々に下山しました。

来た道を戻るだけなんですが、先述の通り非常に険しく滑りやすいのでかなり足に応えますし登りと同じくらいの時間が掛かりました。

13:50分頃無事に下山し、縞枯山荘まで戻りました。

縞枯山荘のテラスで暖かいコーヒーを頂き、20分程寛ぎました。

この後、15分くらい歩いて北八ヶ岳ロープウェイの山頂駅まで戻り、下りロープウェイで下山しました。

駐車場の車まで戻ったのが14:40頃で、帰宅は(渋滞なしで)17:30頃になりました。

日帰りのハイキングとしてはほぼ限界ですね。

山頂駅より上に居る間は特に「暑い!!」とは感じること無く、勿論大汗はかきましたが、なかなか快適でした。

予定していた4つの山のうち2つしか登れませんでしたが、「絶対に無理はしない」という鉄則を考えると、これも止むなしです。

歩行歩数15800歩、歩行距離約10kmでした。

体重は1kg以上減りました。

今年6回目のハイキングが無事終了しました。

次は夏の間に大菩薩嶺のロングコースか、又は蓼科山、はたまた南アルプスのどこかに挑戦してみたいです。

<オマケ>

今回のトレッキング中に出会った高山植物や昆虫たち

名前が間違っていましたらご容赦下さい。

名前の判らない植物

ヤマキマダラヒカゲ

ヤブラン

ミヤマバイケイソウ

ベニテングダケ(毒)

ヒメキマダラヒカゲ

ハクサン石楠花とルリヒラタムシ

ニガナ

アキアカネの雌、無数に乱舞していました。

帰り道のビーナスラインの途中で車の前に5~6頭の野生の鹿の群れが出てきてビックリしました。

あまりスピードを出していなかったのでぶつからずに済みました。