マイテーマである「昭和の冒険飛行家」を完成させるべく、正月早々にドラウィングス1/48のロッキードベガ5cウィニー・メイ号の製作に着手しましたが、このキットが世界一周を成功させた時のウィニーメイではなく、フロリダのポークシティにある航空博物館に保存されているウィニーメイ号のレプリカを再現した物である事が判りました。

デカールの機番や窓の数、細部のマーキングなどがウィリー・ポストとハロルド・ガッティが1931年に世界一周に成功した時とも違うし、1933年にウィリー・ポストが単独飛行で世界一周に成功した時とも違っているのです。

デカールの機番はNC-105-Wになっていますが、これはレプリカの機番で、世界一周時はNR-105-Wです。

CをRに取り替えて貼るしかありません。

最悪は塗装です。

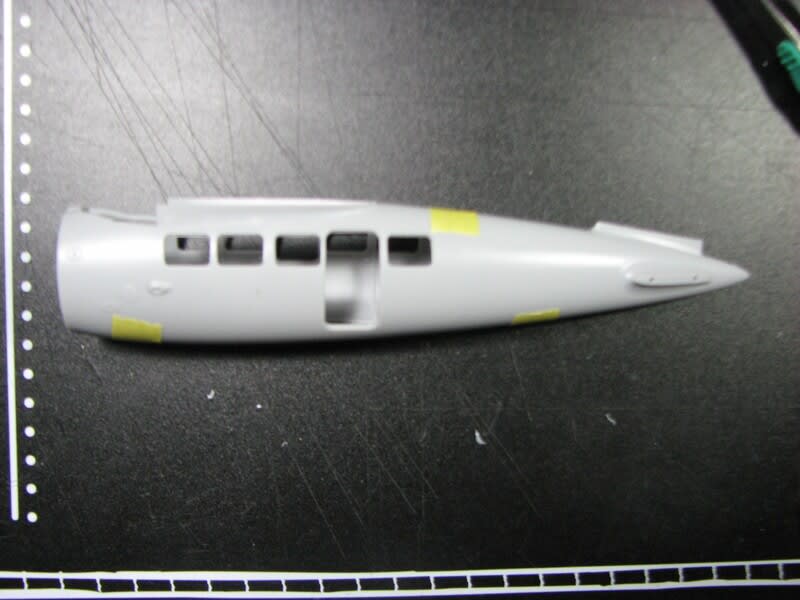

窓の数もノーマル仕様なので多過ぎます。

ウィリー・ポストとハロルド・ガッティが1931年に世界一周に成功した時の仕様であれば窓は3個ですので、前の2個は埋めなければなりません。

ドラウィングスのキットを手に入れた後、「もう要らない」と思ってサークルの例会で放出したリンドバーグのキットに付いているデカールの機番や窓の数が正しいことが判ったので、このキットの回収をお願いし、先日、無事回収することが出来ました。

回収したリンドバーグのキットです。

箱絵です。 胴体の窓が1つなのは1933年にウィリー・ポストが単独飛行で世界一周に成功した時の仕様です。

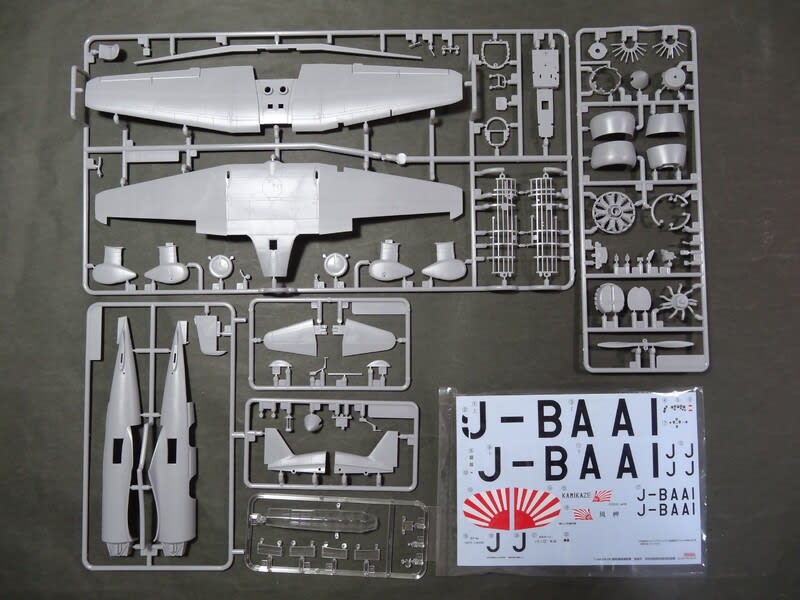

パーツです。

胴体の窓が左右1つづつになっています。

但し、排気管は間違っていますので、削り取って、左右1本づつの単純な集合排気管に変更する必要があります。

デカールはNR-105-Wがちゃんと付いているのでバッチリです。

エンブレム類も問題なしです。

インストと塗装図です。

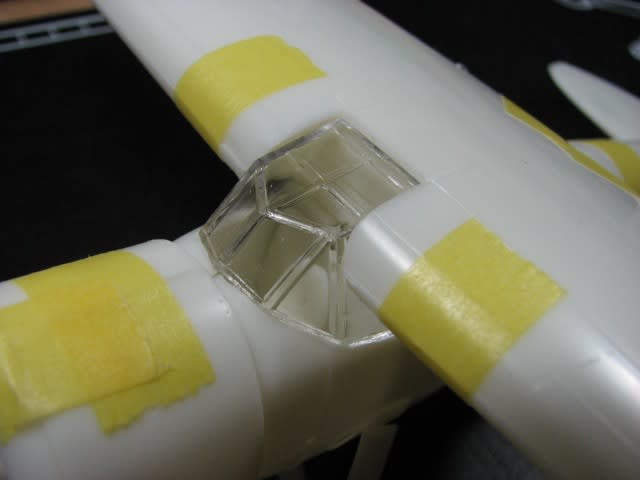

リンドバーグのパーツを全部切り離して、バリやゲートを処理してから仮組みをしてみました。

古いキットですがパーツの合いはまずまず良さそうです。

動翼は全部可動式になっているので、それを活かして組みます。

ドラウィングスのキットもパーツを全部切り離して、整形処理に取り掛かっています。

・・・ということで、今後は

ドラウィングスのキットはウィリー・ポストとハロルド・ガッティが1931年に世界一周に成功した時の機体、リンドバーグは1933年にウィリー・ポストが単独飛行で世界一周に成功した時の機体として製作を進めていきます。

5月の静岡合同展までには2機共に完成させたいです。

私の放出品を引き取って頂いた方が判ったので、デカールの確認をした所、バッチリOKでしたし、幸い手付かずだったので、次回の例会で回収させて頂くことになりました。

私の放出品を引き取って頂いた方が判ったので、デカールの確認をした所、バッチリOKでしたし、幸い手付かずだったので、次回の例会で回収させて頂くことになりました。