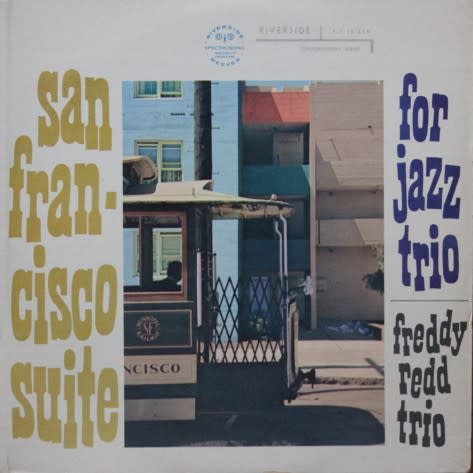

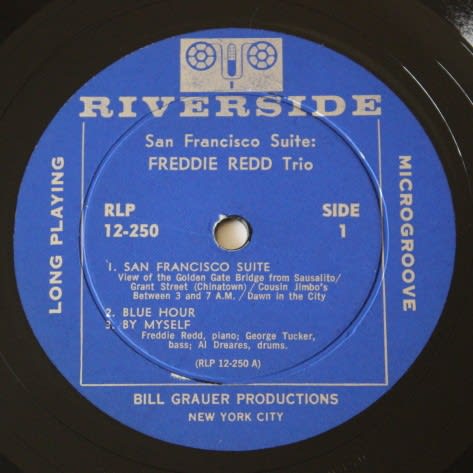

Freddie Redd / San Francisco Suite ( 米 Riverside RLP 12-250 )

ある意味、非常にリヴァーサイドらしいアルバム。ピアニストの創造性を尊重し、オリジナル楽曲を核にしたコンセプチュアルなアルバムを作る。

ブルーノートやプレスティッジでは見られないタイプのアルバムだろう。ドン・フリードマンのデビュー作なんかもそうだが、このレーベルは

アルバムを1つの作品として考える傾向がより顕著だったように思う。

フレディー・レッドはピアニズムで聴かせるピアニストではなく、作曲能力で聴かせるアーティストだ。ピアノの演奏には特に美質は感じられず、

感銘を受けるところは何もないが、この人が作った楽曲には何か特別なものがあった。その何かが、このアルバムには凝縮されている。

アルバム・タイトルにもなっている組曲は、サン・フランシスコの何気ない日常の心象風景が綴られている。名所の風景、ケーブル・カーが走る

チャイナ・タウン、海辺の情景、眠らない深夜の生活、そして明け方の街。ジャズという大衆音楽の中にこういう文学性を取り込んだアルバムは

おそらくこれが最初だったかもしれない。

"Minor Interlude" でのベン・タッカーが弾いた有名なベース・リフは、その後多くのミュージシャンやアレンジャーたちにコピーされた。

彼がそういう素晴らしい演奏を生み出せたのも、レッドの書いた楽曲の良さがあってのことだろう。

1957年に作られたこのアルバムには、単純なコード進行の上にアドリブが乗る大衆音楽としてのジャズが、やがては高度化し多様化することに

なる萌芽が見られる。ちょうど57~58年辺りがジャズにとっての1つの分水嶺で、この時期に一部の才能が徐々にジャズを次のステージへと

発展させていくことになる訳だが、このアルバムも地味ながらもそういうところへ貢献したんじゃないかと思う。

何処かからの引用ではありません。これまで私がいろんな演奏を聴いてきた中で

これはフレディー・レッドのレコードであったやつだな、と気が付いた経験によるものです。

彼のアルバムを聴く時は、アドリブの興奮よりも楽曲の雰囲気に酔うことを目的にしているようなところがありますね。

ジャズジャーナリズムの終焉と共にジャズ評論家も消えていなくなったんじゃないかと思っていたのですが、まだどこかにいるんですかね?

今の時代、かつてのような評論家はもう誰も必要としていないんじゃないかと想像します。