H7年7月20日

9時出発、湯沢辺りから雲行きが怪しくなり、とうとう雨が降り出した

天気予報によると台風前線が再び活発になり上越方面は局地的に30~50ミリの

雷を伴った雨が降ると言う事だった

目まぐるしく変わる天候の中、栃尾ICを降り中江の冷水で旅の始まりを清め

五箇山に着いたのは14時だった この日は白川郷に一泊

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

7月21日

当初の予定では本日が白山登山の一日目となるはずだったが天候が今一ハッキリせず

郡上の観光に切り替える事に。

石で築いた御母衣ダムの脇を通り素掘りのトンネルを抜け太平洋側と日本海側に流れる

分水点が有る、ひるがの高原を通って郡上へは10時45分に着いた

自転車屋のお兄ちゃんの親切過ぎるほど親切な説明を受けたり

駐車場のオバサンは、わざわざ追いかけてきて「いがわ小道から回るといいですよと

教えてくれたり、郡上の人達の観光地を鼻にかけない優しさに触れての始まりだった

今でも生活用水として使用されている川べりの“いがわ小道”

湧水口から、こんこんと澄んだ水が湧き出ている宗祇水

城下町らしい町名の残る職人の町並み 飛び込み大会で有名な吉田橋

悲しい伝説(17歳の、およしと言う娘が人柱となって眠っている)のある八幡城

水琴窟のある斎藤美術館、折紙が楽しい造童館

鮎の画家・柳人の作品が残る おもだか民芸館と見て回ったが狭い路地は

遠い昔が蘇って来る様な、ほのぼのとしたものが在ったし街中を流れる

郡上踊りの唄にも離れがたいものがあった

何にもまして羨ましかったのは郡上は水の街であると言う事だった

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

今朝、雨のため通行止めの札が掛かっていた白水小屋への道路状況を聴くため雄さんが

電話を入れると「全面、通行不能です、それで泊まるんですか、キャンセルですか」と

ちぐはぐな事を言っていたと言う 白水小屋から登れないので有れば石川県側から

登るより外に無く九頭竜湖を通り白峯村に向った

計画が大きく変更してしまったため明日、予約していた奈良井宿へキャンセルの電話を入れ

運よく取れた白峯村の民宿「かわおく」に落ち着く事が出来た

しかし天気の方は余り芳しく無かった

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

7月22日

雨は夜半になっても治まらず、かえって強まった気配さえして

私は何度も眠りの中で雨や雷鳴を聞いた

出発時になっても雨は止まず一日、予備日を取っていた私達は躊躇う事無く

今日の登山を見送る事にしたが無為に日を送るのも勿体ないので

琵琶湖まで足を延ばす事にした ー(略)ー

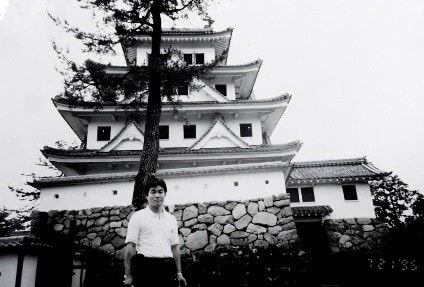

先ずは彦根城に寄る事にした 天守閣は現在、修復作業中で二階の一部を外から

見学するだけだった 西の丸三重櫓から黒門を抜け井伊直弼の生家・楽々園から鵬翔台

そして江戸実感劇場(彦根御城下展) 再現された夢京橋キャッスルロードに建つ

古い町並みを見、琵琶湖を廻って帰りは高速を使わずノンビリ帰った

(左の写真は琵琶湖、右は余呉の海)

余呉の海は水上勉の「悲恋物語」に登場する湖であり賤ヶ岳合戦跡地でもあるが

今は激戦が繰り広げられた片鱗も無い静かな湖だ -(略)-

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

7月23日

空は嘘の様に晴れ上がった 二日間お世話になった宿を7時出発

一之瀬からバスに乗り降り立った別当出合は標高1260m 目指す室道迄は6kの道程だ

ー(略)-

登山口から写真を撮り撮り40分、中飯場に到着

ここには水道が設置されていて捻ると冷たい水が勢いよく流れ出る

正面にはバスの中から、そして登山口から見えた不動滝が二段になって落ちていた

ここから僅かな登りで第二休憩所に着く 何よりも嬉しかったのはトイレが清潔で

用を足すと水と共に青い消毒液が流れるので臭いが全くしなかった事だ

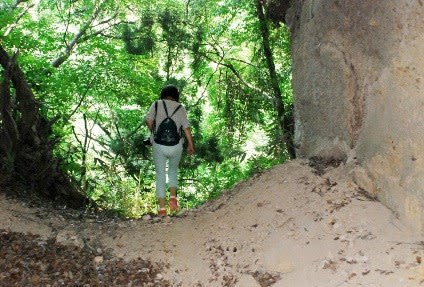

第二休憩所の別当覗きから甚之助小屋までは苦しい登りが続く(右の写真)

ー(略)-

疲れもそろそろ限界かと思われる頃、甚之助小屋に着いた(30分の休憩)

再び木立の中をジグザグに登りあげて行く 南竜ヶ馬場の分岐点に着く頃には

木々の丈も低くなり遮られていた視界が漸く開けた

私達は水平動とお花畑の文字に魅かれ東への道を取る事にした

水平動は長くは続かなかったが疲れ切った足を揉みほぐしてくれる道で有ったし

晴れ渡る空の下に広がる別山から続くなだらかな高原は心にゆとりが生まれた

紅い屋根の南竜山荘等が点在する南竜ヶ馬場の日本離れした風景もまた素晴らしい

エコーラインに入ると花の盛りには少し早かったが足元には白山フーロ、白山チドリ

(書ききれないので省略)等々が咲き、その都度足を止めては花を愛でていたので

急登にも関わらず知らず知らず上へ上へと・・・(略) 前方に雪渓が見えて来ると

景色も雄大となり、いよいよ核心部に迫った感が深まって来た

先が見えたので本日最後の休憩・弥陀ヶ原でザックを投げ出しドカッと腰を下ろした

空の青と雪の白、そしてハイマツの緑 日差しは強いが標高2500mを吹き渡る

風の冷澄さ ツマミなんかいらない 真夏の日をイッパイに浴び眺望を欲しいままに

雄さんはグイーッと一気に、私はチビリチビリとアルコールを体内に流した

ー(略)-

室堂直下、最後のうんざりする様な急登を熟し14時10分、私達は

本日の目的地に着いたのでした

私達は広場のベンチに腰を下ろすと先ずは登頂を祝って乾杯の儀式を行った

今日の内に御前峰を登ってしまおうという登山者の列が見える・・・が私達にその余力は

無かったし明朝に予定していたので取り敢えず宿泊手続きを済ませる事にした

みな布団干しに大わらわ

連日の雨で寝具は湿っぽく廊下を挟んだ北側の部屋は気の毒に床まで濡れていた

再びベンチでコーヒーを沸かし同席した金沢市から見えたご夫婦にコーヒーを薦めながら

雨で足止めを食わされた事を話すと「白山の神様は女性なので女の人が登ろうとすると

邪魔をするんだそうですよ」・・・そうだったのかぁ

成る程と思いながら立派な神社に目を向けると其処には老若男女入り乱れて参拝する姿が

疲れ切って面倒臭いが本音の私達、触らぬ神に・・・と言い訳をして

ついに神社へは足を向けなかった

金沢の人と入れ替わりに「またお会いしましたね~」

民宿で一緒だった九州からやって来たグループだった

(泊まった宿が縁でこの人達とは未だに行き来しています)

夕食後、センター西のハイマツ帯を散策し私は山麓の緑と上部岩峰に見せられて

川の畔でスケッチブックを広げ雄さんはカメラアングルを見つけて徘徊

室堂に戻る頃には西の空は薄っすらと紅く染まり明日の好天を暗示していた

最後にもう一度、室堂前のベンチに腰掛け静かに暮れなずむ白山の山々を眺め

おもむろに腰を上げたのだった

登山・キャンプランキング

登山・キャンプランキング

登山・キャンプランキング

登山・キャンプランキング