続き

このまま直進すれば小真名子、林道を左折すれば馬立に戻る。登り返しがきつそうで二の足を踏んだが時刻は未だ11時 ❝ここまで来て❞と言う思いが勝り気乗りしない雄さんの背中を押し樹林帯に踏み入った。

再び雪に埋まった斜面は時に道を外さなければならなかったが帝釈天の下りで学習済みなので今はそれ程の不安はない。急に樹林が途絶え視界が開けると道は女峰への登り以上のきつそうなザレ場に出た。

誰かの歌の文句では無いが一歩進んで半歩ずり落ちる、その連続だ。ペンキマークが中間地点に有る大きな石に付けられているのみで道はないに等しく登り易そうな場所を選ぶしかない。登るほど斜度は増している様だ。雪道の下りで体力の限りを使い果たした体には応えるが「登ろう」と言った手前、弱音も吐けない。

ペンキマークの手前に来た時、雄さんが体を預けた70cm程の石がグラットした。雪解けで緩み上から落ちて来た石が辛うじて個々の留まったと言う感じだ。事故の元にもなりかねないので登山者の居ない今、落としておいた方がいいだろうと判断しほんの一押し、石は凄まじい勢いで斜面をバウンドしながら落ちて行った。やれやれ、あんなのに当ったら一溜りもない。

山頂直下、また残雪に阻まれた。直登は危険な感じだ。何処をどう歩けば良いのか迷ったあげく右側の樹林体を捲くしかない。危険個所は木の枝を借りながら遮二無二、突破して行くと今度は2mもある岩が行く手を遮った。右は深い谷なので岩に生えている灌木に掴りながら慎重に登り、そして下りシャクナゲの枝に顔を叩かれながら高みを目指す。すると突如、登山道が目の前を横切っていたではないか。「登山道発見!」思わず叫んだ。山頂手前の電波塔のある広場は直ぐ先だった。

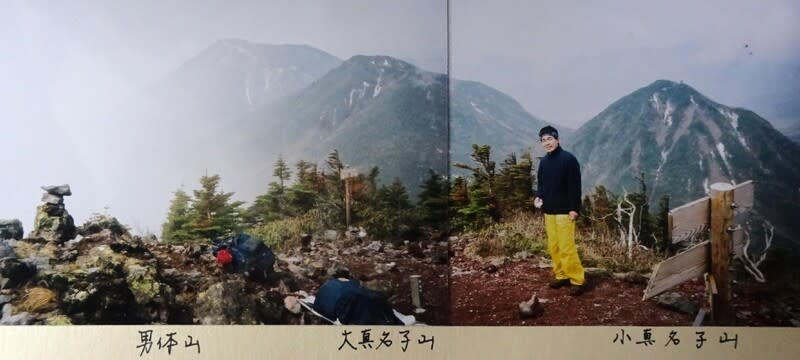

小真名子より眺めた大真名子

案内書に有る様に360度の展望は文句の付けようがない。先ずはザックを置いて山頂へ。木の間越しに見える大真名子山は、もう手の届く所だ。ここを登れば奥日光の山は全て制覇できるはずだった。が、再び残雪を押して登っても、かなりの難行となるだろう。「次の機会に」大真名子山だけを登りに来よう。そう思い電波塔に戻った。

ベッタリと雪を付けた会津の山並み

厳冬の佇まいの日光白根山、右手前は花が美しかった太郎山

帝釈天と女峰山

電波塔からは奥日光の山々のみならず深田百名山がズラリと並ぶ。今迄の苦労が報われた360度の大展望は粗末な昼食の美味しいおかずになった。

2時少し前、無事、富士見峠に戻った。春と冬を言ったり来たりした2日間、新潟の権現、鉾ヶ岳、そして五頭山がそうだった様に、この変化を楽しむにはそれなりの忍耐を強いられる事を覚悟しなければならない。だからこそ、やりとげた満足度は大きい。馬立への長い林道を歩きながら振り返ると女峰、帝釈天、小真名子、大真名子が逆光の中にユッタリ横たわっていた。

帝釈天と女峰山

残された大真名子山

逆光の中の小真名子と富士見峠。ここからはその険しさは伝わって来ず、ただノンビリした空気が感じられるばかりだ。

鹿の食害から守る為、若木には網が巻かれている。

2時間と言う長い林道歩き(未舗装が救い)ながら「夜になるとアチコチで見かける鹿は今、何処でどうしてるんだろうね」 ダケカンバやシラビソの中に点在する、まるで庭師が手を入れたようなモミの木を眺めながらそんな事を話しているとたった今、走り去ったらしい鹿の爪痕が林道にクッキリ付いていた。コメント欄はお休みです。