相模国府は、倭名類聚抄では大住郡にあったとされる。

1982年 国道129号線(四之宮前鳥神社の周囲)の発掘調査で多量の墨書土器、陶器が出土。1990年に国厨と書かれた土器が出土、ここ四之宮周辺遺跡が、相模国府跡と言われる根拠です。

現地説明会の解説では、

「西方面は豊田本郷の南をかすめて、広川あたりから南下して大磯の国府本郷を経て国府津、足柄峠へ向かう。」

この前提に国衙が「国府津」に在る考えならば、平塚で「国厨と書かれた土器」の出土で、「国府津」ルートは否定される。

問題は、

構の内遺跡より東へ向かう山王A遺跡の直線だが、方向が六浦でなく、

横浜向きに緯度が上がる。何故に六浦港に向かないのか?

路面の9mの道は、初期の駅路と考えられ、目的地の東京湾に向け直線的に作られ、足柄峠から東京湾を渡って千葉に行きます。

よって、

平塚の道路遺構より東へ16Km先の駅家に鎌倉が当り真東の鎌倉より六浦の港に向うと考えます。

問題は、素直に六浦の港の向きでない道の問題です。

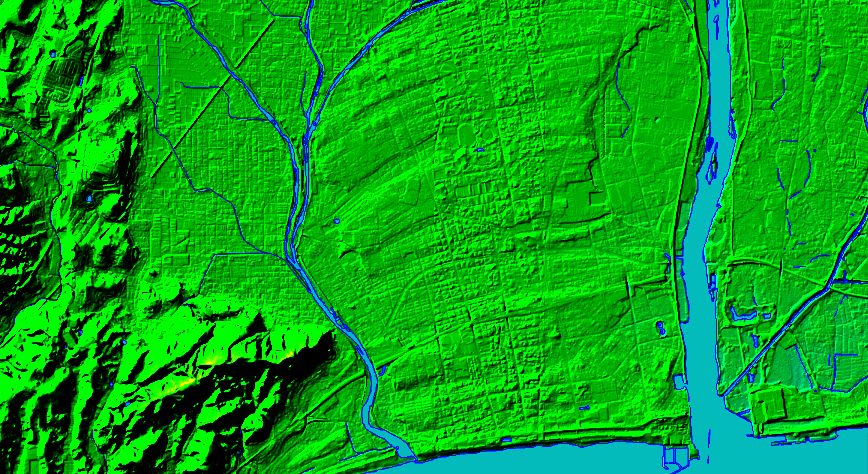

その考えは、この緑色の陥凹を影で表した地図にヒントが有ります。

右の川は相模川、左の川は花水川でその間に挟まれて有る平塚の平地のハズが 高低差の影が波を打っているのを理解できるでしょうか?

等高線で表現するには微妙な高さと、町を造る事で消失した自然地形でも、未だ地図から砂山の波の様にウネった情報が得られます。

現地を肉眼で見ても、周囲の建物で視界がサエギラレてこの様には観察できない。

この波の様な砂山が道路の方向を歪める訳です。

当時の土木技術では、この砂山の影響は、避けて通る障害で有ったと考える訳です。