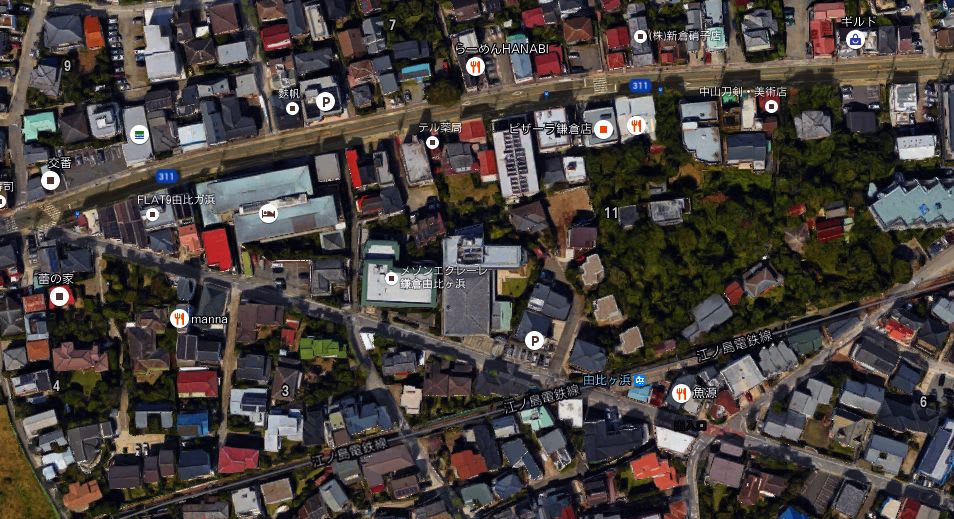

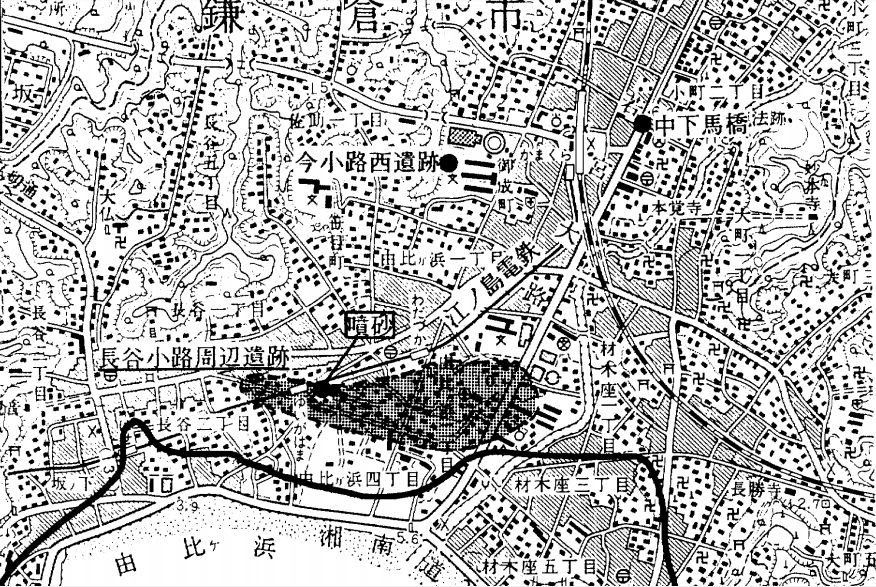

場所は、上図の黒くチェックされた鎌倉市由比ガ浜三丁目11-48の「長谷小路周辺遺跡」です。

> 古墳時代(五~七世紀)の箱式石棺墓と、ドコウ墓が出土した。

> 墓の場所は海から400m程の江ノ電「由比ヶ浜」の北側50mです。

> 8~9世紀の竪穴住居跡の下の層に在った。との事です。

■古墳時代中期~後期(五~七世紀)の時代は、、、

新羅、仏教伝来、聖徳太子、法隆寺の時代です。

646年(大化2年)改新詔の「駅馬,伝馬」は東海道を造る事始めです。

この東海道は、鎌倉を通り東京湾を船で渡ると考えられている。

663年の白村江の戦いは、大宰府の水城の築城に係る話で鎌倉城築城の参考に成ったと思われる遺構です。後の元寇の話につながる。 それが五~七世紀です。

■8~9世紀の時代は、794年平安京に遷都し平安時代に成る。

写真はTVKの放送画像。

其処で問題は、

この平安時代の住居跡のスグ下の地層から墓が出土した訳です。

平安時代までは墓のスグ上=低い場所に人が住んでいた訳で、、、

平安時代より 鎌倉時代にかけてこの地層(人の丈3倍程=4~5m程)が作られた訳です。

この土は何処から運ばれたのか?

海の砂? どうでしょうかね、、、

私には、砂の集積では無く、人為的な土に思われます。

何を言いたいのか?

「三方を山に囲まれ,一方は海に面した天然の要害の地」と言われた。

それは、

平安後期の頼朝が来る前の都を選定する基準です。

都を移した後!!!

頼朝が三方を山に囲まれた地形を如何に城として作り替えたか?

その問題です。鎌倉の山周辺を見れば、決して自然な形態ではなく、切岸遺構等の人為の改造が施されている。

机上論の学者は、現実の遺構を見ずに古文献ノミを「後生大事に疑いもせず信じている。」

現状を調べずに、、、研究の手を抜いた訳です。

古文献は当時の状況の概要が書かれている。しかし、その詳細は書かれて無い。

自然の山を切り崩した城造りですが、その土砂を何処に運んだのか???

土砂を捨てた場所の話です。