ここ数年で、いわゆる「アクティブラーニング」の授業が、もてはやされてきました。

学習の課題を探究して、学習者間の対話を促進して、話し合いで思考を深め、プレゼンなどの表現を行う。

このような能動的な学習が、小学校から大学まで授業に取り入れられてきました。

先日、学校教育自己診断を、保護者のみなさんを対象に行いましたが、じつはあの学校評価は教職員に対しても行っていました。

その結果をみると、「思考力を重視した課題解決的な学習指導を行っていると答えた三中教職員は約9割に達しています。

昨年度の場合は、約67パーセントでしたので、この平成30年度で20パーセント以上増えたことになります。

もちろん、アクティブラーニングは流行ではありません。

社会からの要請があり、三中の授業も一定程度変わってきているのです。

では、次に到来する学習法は何でしょうか。

私の私見ですが、「個人に適応する学習」だと考えています。

その子その子にあった学習のことです。

子どもが学習する項目は、今後ますます増えていくでしょう。

事実、この数年間でも、中学には英語コミュニケーション科が導入されました。

小学校では1年生から英語の学習が入りました。

タブレットも使いこなせるようになるべきだということで、小学校には一人1台のタブレットが配られています。

さらに、英検などの外部検定の資格が入試時の英語のテストの点数に読み換える制度が、定着してきています。

また、国はこれから「プログラミング教育」を必修にすると言っています。

2020年は、大学入試の改革の年になります。記述式の思考力や表現力を問う問題や英語の4技能をはかる外部試験が導入される予定です。

このように、学習者としての子どもは学習する項目が、みなさんの学生時代と比べて、圧倒的に増えていますし、今後も増えていきます。

こんな時代には、勉強できる子は適応していくでしょうが、勉強が苦手な子は学習のやる気が下がりやすくなります。

結果的に、学力差が開きやすくなります。

いまの子どもたちは、このような時代を生きているのです。

やることが増えたからといって、教員の定数が増えるかといえば、そうではないのです。

そこで、私が考えるところでは、個人の学習の進み具合にあわせた学習ツールが使われるようになるというのが、私の予測です。

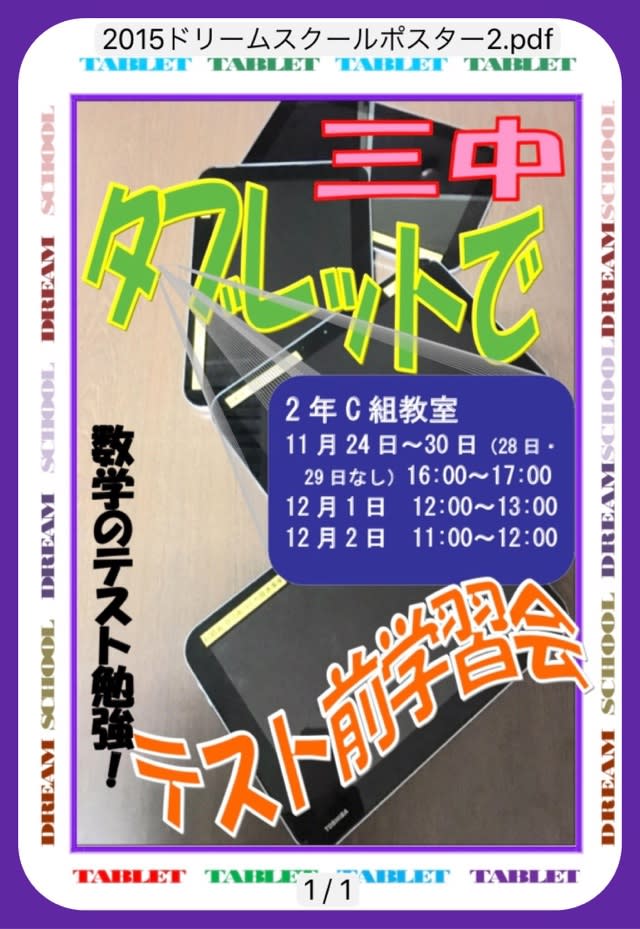

今から3年前に、三中では、2年生を対象に「ドリームスクール」という学習を試行的に行いました。

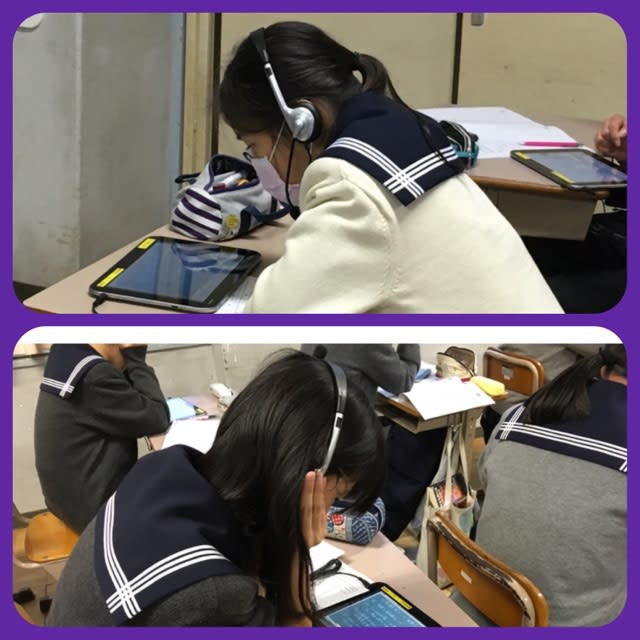

これは、タブレットを使い、生徒個人が自分の学習段階にあわせて学習する方法でした。

タブレットの画面には、先生が登場して、自分の学力状況にあわせた内容で、授業をしてくれました。

生徒は一人ずつヘッドフォンを付けて学習しました。

この学習は、三中の生徒の学力にはあわず、「簡単すぎる」という感想が多く、好評ではなかったです。

しかし、今後は教材も整えられ、生徒個人が自分の学習の進み具合にあわせて、活用されていく時代がやってくると、私は考えています。

これが、アクティブラーニングの次に来る、あるいは並行して行う「個人に適応する学習」です。

いまの子どもたちの学習方法は、これからますます多様化していくのです。