単4電池内蔵のボールタイプLEDランプ(ダイソー購入品)に外部バッテリーから受電する際のケーブル組み込みを行った。 加工は至って簡単。 LEDランプと駆動回路が組み込まれた半球状のユニットの側壁にケーブル用の貫通穴を明け、 所要のケーブルを電池から伸びている赤と青色ケーブル部分に半田付けするだけ。

外部バッテリー駆動する場合、 単4電池は取り外す事。

今日はこんなDIYネタ以外に もっと楽しいイベントも有ったのだが、 それは後日Upします。

単4電池内蔵のボールタイプLEDランプ(ダイソー購入品)に外部バッテリーから受電する際のケーブル組み込みを行った。 加工は至って簡単。 LEDランプと駆動回路が組み込まれた半球状のユニットの側壁にケーブル用の貫通穴を明け、 所要のケーブルを電池から伸びている赤と青色ケーブル部分に半田付けするだけ。

外部バッテリー駆動する場合、 単4電池は取り外す事。

今日はこんなDIYネタ以外に もっと楽しいイベントも有ったのだが、 それは後日Upします。

ダイソーで販売しているボールタイプLEDランプは単4電池3本で動作する。 その電池を除去して外部大容量バッテリーで動作させるための電源ユニットを製作した。 製作した電源ユニットですが、 今日は概要の説明と写真だけのUpです。

大容量電池

定格7.4V ーー> [ ]ーー< LEDランプ1 >

[ 電源ユニット ]

[ ]ーー< LEDランプ2 >

LEDランプを2個使う目的を説明して置きます。

ランプ1: 昼光色のLEDランプ 雪の結晶撮影装置操作に必要な

撮影装置の周辺を照らす通常の照明ランプとして使用。

ランプ2: 電球色のLEDランプ、

試料ホルダで採取した雪の結晶の目視による選別の際に

もっぱら使用する。

気温が低下する夜間が雪の結晶撮影には良い条件となる場合が多い。 そんな夜間での撮影作業にあたり、 車の運転席上部及び、 後部ドア付近の標準的な照明ランプでは、 車室内部をカーテンで仕切り設けて撮影に望む僕の撮影スタイルにはそれらの室内灯では役に立ちません。 それで専用の照明ランプを必要とするのです。

また寒い夜間に長時間に渡って車のバッテリーを使って「バッテリーあがりを生じてエンジンが掛からない」恐れがあります。 その事態だけは絶対に回避したい気持ちが強くあります。 そのために照明用に専用バッテリーだって準備します。

ところで、 回路基板やRCAタイプのコネクタは厚さ12mmの桐の集成材をルーターでくり抜いた中に収容していますが、 何故か理由を書いて置きます。 出力側の2つのRCAコネクタ、 DC的な電圧が異なる状態で動作させています(Top写真参照)。 その場合、 相互のRCAコネクタが接触すると、 回路並びにバッテリーに悪影響を生ずる可能性が有ります。 それを避けるためにメカ的に固定されている状態を作りだしているのです。 それに相応しいタイプのコネクタを使えばより良い状態の物が出来上がりますが、 手持ち部品でのDIY故の対処だと思って下さい。

具体的な回路図は後日Upします。

6月26日回路図 追記

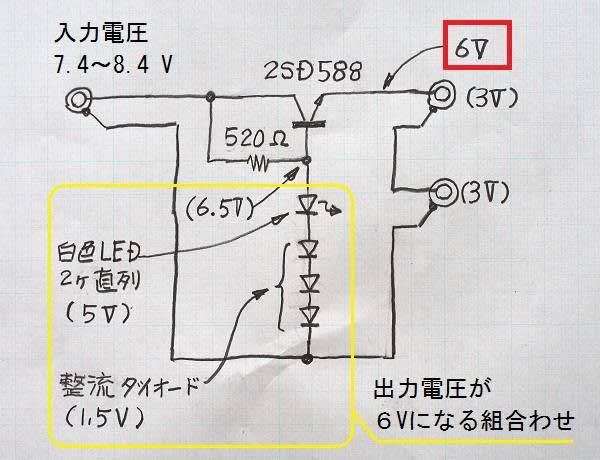

製作目標は 出力6V、 90mA で負荷をドライブ可能な簡易電源です。

負荷は ボールタイプLEDランプ 2個です。

白色LEDはチップタイプの物で3素子品の内2個を直列にしておよそ5Vのツェナーダイオードの代用です。

整流ダイオードの直列個数も最終的な出力電圧が 6Vになる事を目標に

現物合わせで決めた、 これまたツェナーダイオードの代用です。

トランジスタの規格等は現在市販流通していないかもしれません。 兎に角、手持部品ででっち上げた電源ユニットです。

1ヶ月前にダイソーでボールタイプのLEDランプを2種類購入した。 それは単4電池3本で動作し、 電灯色と昼白色の色味の光を放射する物ですが、 色味の違いはLEDチップの仕様は同じまま、 その表面に置いた塗料だか、カラープラスチック板の色の違いに依るものと見えた。 だから二組のLEDランプを直列接続で動作させた場合、 それぞれのランプの両端電圧は印加電圧の1/2になるだけで何の問題を生ずる事なく使用出来ると期待し、 確認実験を行った。

購入直後の動作確認では電池3本分の電圧(4.5V)よりも遥かに低い2.5程度の印加電圧で発光を開始する事は確認済みです。 そこで直列接続したランプに5Vを印加して両方のランプが光り始める事から動作確認を始めました。

確かに5Vで両方のLEDは光りますが、 周囲を照らす照明光としては光量不足です。 僕が必要とする程度の光量になる印加電圧が如何ほどか? 確認した結果、 夜間の車室内部の照明としては6Vの印加で十分、 乾電池6本分の9Vを印加したら不必要に眩しい状態となりました。

そこで6V印加した状態での各個のランプには予想通り、 半分の3Vの電圧配分になっている事が確認出来ました。 また6V 印加時の消費電流はおよそ90mAでした。

僕の雪の結晶撮影システムに使用しているカメラの電池の規格は

BLN-1 7.6V です。

その正規電池の代用品として使用している外部電池(寒冷環境での作業服用ヒーター加熱目的の大容量電池として市販)の公称電圧は7.4Vです。 ダイオードを何個かシリーズ接続して適当に電圧をドロップさせれば2個直列のランプに供給する電源になってくれるでしょう。

なんだかんだとこの一週間、 午前中は表題のDIY作業、 午後は公民館で囲碁対局で過ごしていましたが、 熱中していたDIYは一応の完成を見ました。

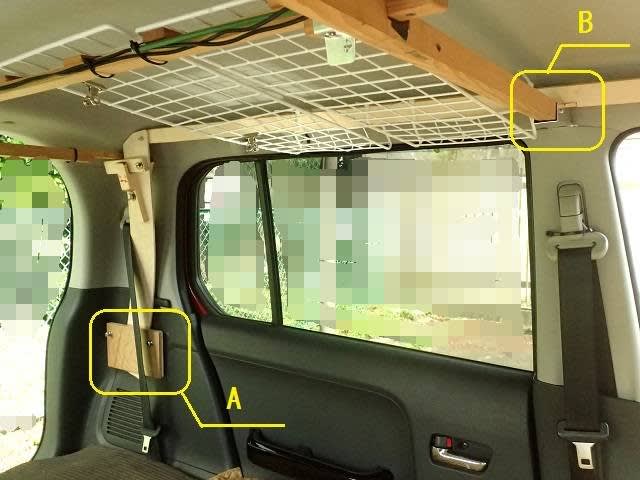

今日はその様子を写真でUpしておきます。 Top写真がそのハスラーの天井近くに設置した仕切りカーテンを吊り下げる骨組の姿です。

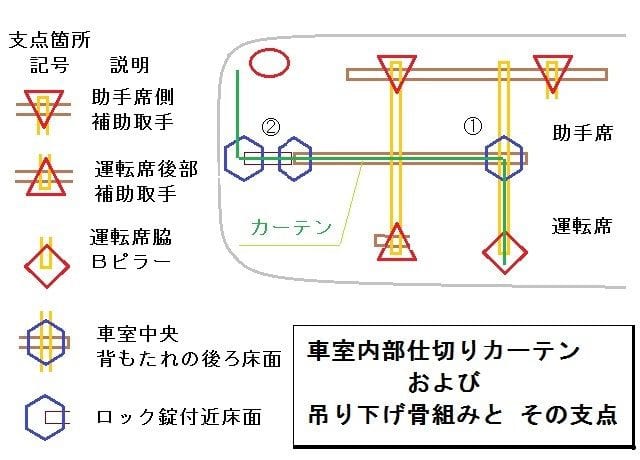

写真の中に表示した様に骨組みの骨は左右と中央を貫く(V1~V3の)3本と運転席の背もたれ付近と車室内の後部に並んだ(H1,H2の)2本が組み合わさった形になっています。 これらの5本の角棒がどの様に天井付近に保持されているか紹介します。

骨組みの保持ポイント :

主要な保持ポイントは4箇所あります。

主要な保持ポイント A: 骨組み H1 保持ポイント 左右側壁 M6タップ

B: 骨組み H2 保持ポイントいわゆるBピラー 保護カバーの上部

骨組み H1、 H2 の支点 :

骨組み H1 の支点 後部座席の後方・両側壁

M6タップはスズキ・ハスラー に標準付加されていた。

骨組み H1 の支持部材

骨組み H2 の支点 B ピラー

骨グミの棒(H2)を支える目的でアルミ板(1t)でコの字に加工した物を作り、 さらに、 コの字状の先端部分にはウチワの様な形状を付け加えてあります。 そのウチワ状部分をBピラーカバー上部の隙間に差し込み、 骨組みを支えています。

V1~V3 の保持 :

縦方向の骨組み V1, V2, V3 は骨組み H1、 H2 の上に載せる形で保持される。 また、ぐらつかない様に相互に凹み等を設けて噛み合わせてある。

リアカメラの取り付け :

骨組みV2の後部先端にぶら下げる形で固定した。

リアカメラの固定状況

骨組みのこだわり機能 スノースコップ搭載 :

雪の結晶撮影現場へ車で出掛ける際にスノースコップの持参は必須。 そのスコップは従前の骨組みの場合は骨組みH1の組み込み位置が今回に比べると20cm程度運転席寄りの位置に有った。 その事は骨組みと天井とのギャップがスコップ搭載に問題を生じ無いメリットを生んでいた。 しかし今回、 後部座席に座る人の頭部と骨組みを干渉させない様にする目的でH1の位置を後に移した結果、 何もしないと屋根の傾斜が影響してH1と屋根カバーのギャップが狭く、 スノースコップを骨組みの上部に差し込む事が出来ないと判った。 それを解消する目的でスコップを積み込む(助手席)側の骨組みを一時的に下げる事が出来る様な細工を組み込んだ。 写真だけみても理解し難いと感じつつ、 「そんな小細工も組み込んだんだぜ!」の想いで撮影した写真を載せておいた。

知恵の輪でも楽しむつもりで考えてみて下さい。

4日ほど前から熱中していたハスラーの車室内部仕切りカーテン吊り下げ用の骨組み変更作業の完成が見えてきた。 骨組み変更の主要目的は14日付の記事に書いて置いた通りだが、 その他にも天井近くに設置した骨組みの支点としてアシストグリップを流用していた事が気に入らなくなったり、ドライブレコーダーの後部カメラの視野を適切にセットし直すためにカメラを固定する骨組みを修正する必要があるなど、 細かな変更点も複数有りました。

従前のカーテン吊り下げ用骨組概念図

の記事では写真もご覧いただけます。

それで変更した骨組みはどんな形に纏まったか? それはもう少し作業を進めて、完成度が高まってから記事にしてUpする予定です。

相変わらず毎日午前中には雪の結晶撮影がらみの雑多なDIYに取り組んでいます。 今日はその中からタイトルにした2点の紹介です。

1. 遮光板 :

撮影対象領域に入射する邪魔な光線を遮る板です。

その邪魔な光線は撮影装置の上方に予期しない照明器具が

在ると発生し、 その悪影響に関しては過去に

記事で紹介してあります。

上の写真で生じているレンズの影と記した領域は灰色した試料ホルダの縦方向の座標[ D ]部分に掛かっていますが、 良好な写真撮影のためには[ C ]の領域まで影になって呉れる必要が有ったのです。 遮光板はその目的達成のために必要な物です(Top写真参照)。

なをTop写真の遮光板部分は白い紙を置いての撮影ですが、 それはレンズに依って生じる影の領域を強調する目的で仮置きしたものです。 実際には白色部分には黒色の薄い板を貼ってあります。

2. 小窓付きウインドウ 収容ケース

たまたまAmazonから購入した450 x 600 mm のプラ段の梱包に使われていたダンボール箱、 450方向のサイズはそのままで、600 mmの寸法を小窓付きウインドウを構成する A・B・C の部材を組み上げた状態で収容するのに丁度合うサイズに切断すれば 家の中で保管したり、 車に積んで運んだりする際の収容ケースになると判断しました。

そしてカッターナイフで長手方向の端部を180 mm ほど切断加工、 切断した端部は強力な粘着テープで本体側に貼り付けて完成させました。

この収容ケースには深さ方向の余裕があるので、 車の内部の運転席側と助手席側を仕切るカーテンや吊り下げ保持に必要なグッズの保管スペースにもなります。

3日前に記事をUpした小窓付きウインドウが一応の完成を見たので、 今日は車で5分ほどしか掛からない近所の倉庫会社に賃料の支払いに「走行予定は無い」と書いたばかりの小窓付きウインドウを装着した状態の車で試験走行を行った。

倉庫会社に乗り入れた僕の車を目ざとく見つけた所長のM氏、

「田中さん、

車の窓どうしちゃったの?

壊れちゃったのかい?

四角い穴が開いている様だけど・・・」

と声を掛けて来た。

僕は「カクカクシカジカ」とウインドウ部分に角穴を開けた理由を話した。

雪の結晶撮影なんて趣味のために雪のシーズンにはスタッドレスタイヤへの履き替え作業を倉庫会社の構内でやらせて貰っている僕の事を知っているM氏、 車のそばに近づいてDIY作業で組み込んだ窓の様子をチェックして・・・

「上手いこと、シッカリと取り付いているじゃねーかい」と褒めて呉れました。

家から倉庫会社までは平坦な舗装道路だけ、 しかも短距離。 取り付けた小窓付きウインドウは窓枠から外れてしまう様なアクシデントも無く、 無事に家に戻って来ました。

また、 取り付け、取り外しに要する作業時間は各々およそ5分程度で実行出来ました。 大きなフライシートで車全体をくるむ作業に比べたらそんな時間短縮効果は絶大です。 「早く2025年の雪のシーズンが来ないかなあ!」 と待ち遠しい気分になっています。

最後の仕上げ、 小窓部分への開閉扉の正規取り付けも完成させました(Top写真)。

昨日の記事、 「後部座席ドアウインドウに小窓追加」のタイトルを見て「車の正規装備品の窓ガラスに何やら加工を施して小窓を追加」するのか? と受け取った方が居たかも知れないので、 僕が何をやろうとしているのか? 説明して置くことにしました。

ガラス窓には何も手を加えません。

加工した塩ビ板(3t 透明タイプ)を組み合わせて窓枠空間にハメコミ、 窓をつくります。

その嵌め込んだ塩ビ板に小窓を付け加える。

そんな形で小窓付きのウインドウが出来上がります。

今朝は早起きして、 塩ビ板材を加工してTop写真に見られるA・B・C 3枚の部品を作り、 暫定的に窓枠に組み込んでみました。

AとB はガラス窓がはめ込まれる溝に嵌め込んで保持しています。 AとBの接合面は狭いですがギャップが生じてしまいます。 緑色のテープは接合面の隙間(ギャップ)をカバーするために貼ります。 AとBの下部は正規のガラス窓をせり上げて、 落下してしまうかも知れないAとBを下から支えています。 CはAとBのネジ締めによる結合を行いつつ、正規の窓ガラスを挟み込む形をつくり、 風圧に依ってAとBが窓枠から外れてしまうのを防ぎます。

車を走行させる際には全て取り外し、 本来のガラス窓状態に戻して運転します。

今日の作業はここまで、 小窓部分の作り込みなど、 まだ完成するまでには何日かかかるでしょう。 Top画像は塩ビ表面保護シートを完全には剥離しないままであります。 完成時には保護シートは全て剥離しますから、透明ガラス風の視界が得られる予定です。

雪の結晶撮影行の足となってくれるハスラー、 現地に到着後は車の後部座席に撮影システムをセットアップ。 車にはタープを使った仮設屋根を設置して撮影者の僕は後部ドアを半開きにした状態で車の外に立ち続け、 降雪の中から雪の結晶の採取を行うと同時に、 撮影に適する雪の結晶が得られたら、 それを素早く撮影システムのレンズ下に置き、 車外に立ったままの姿勢でフォーカスを合わせ、シャッターを切るのです。

雪の採取からカメラでの撮影まで結晶は時間経過と共に型崩れを生じるので急がなければなりません。 そのため、 寒い中で半開きしたドア部分に立ち続けて撮影作業を行っています。

2025年の雪のシーズンには従来の撮影手法を、 身体にとって楽な方法に切り替えてみようと考えています。 具体的には撮影システムは助手席側の後部座席位置にセット。 撮影者ならびに結晶採取者である僕は運転席側の後部シートに腰掛けたままで撮影出来る様にするのです。

そのために後部ドアのウインドウ部分に手動で簡易に開閉出来る小さな窓を設置しようと考えているのです。

一昨日には車の窓ガラスの大きさを新聞紙等を使って採寸しました。 採寸した形の透明な板材(具体的には透明塩ビ板)をどうやって窓部分に設置するか? そのアイデアを色々ありますが、 昨日は新青梅街道沿いのジョイフル本田・瑞穂店まで出掛けて小窓の製作に必要な材料を購入して来ました。

具体的な作業は明日以降に続く・・・

今日の午前中はAmazonに手配中だったアルミ製のL字アングルコーナー材が予定よりも早まって到着したので、 作業予定を変更、 カメラユニットの搭載部分の構成素材であるL字アングルの入れ替えを実施しました。

新規入手品 30x30 2.0t 従来品 15x15 1.3t

見ただけで頑健な成人の体と小学生の体の違いを感じてしまいます。

以前のアングル材よりも見た目は遥かに頑丈そうになりました。 また、カメラユニットの前後位置もアングル材に搭載後、 前後にズレが生じない様な固定方法を追加採用しました。

雪の結晶撮影装置に対する細々した改修作業を継続して居ます。 まあ来シーズンの雪の季節までには半年も有るのだから、 「気の済むまでやりましょう」と想いつつの作業続行です。

さて、 今日はそのダラダラ作業の紹介です。

1.背景照射ランプの明るさ切替スイッチユニット追加

背面照射ランプの消費電流は多くても50mA程度の物、 だから照度切り替えスイッチを設ける必要性は極めて薄い。

でも撮影カメラを待機モードの設定をせず、 常時 Power On の設定にしている僕の気分としてはカメラに触れない場合(降雪の中からの結晶採取作業中)にはバッテリーの消耗を減らしたい気分もあって、 照明ランプへ供給電流低下をコントロールするスイッチUnitを作る気分になったのです。

厚さ12mm の板材にルーターを使って小型なトグルスイッチとケーブルを収納出来る溝を削り込み、 その溝に部品を押し込み、グルーガンでスイッチとケーブルを簡易に固定、 ボロ隠しに溝を掘った側にプラスチック板を両面テープで貼り付けただけの簡易な手法で作った物です。 Top写真にも写っています。

2. カメラユニットの位置固定・ガイドの作成

製作未着手アイデアのみ

Top写真にはダンボールで作った前方固定具を置いてます。

撮影現場でのセットアップ作業は以下の様な手順を踏んでいた

1. ベースユニットの水平出し作業。

2. ベースユニットの上にカメラユニットを載せる。

3. カメラユニットの位置を調整して固定する。

ここで言う固定が従来不完全だった

そのため、 フォーカスリング操作

シャッターボタン操作の際にカメラの位置ズレが発生した

4. カメラの光軸に合わせて背面照射ランプの

位置を調整する。

カメラの位置がズレたら困ります