パンの料金は様々だ。

同じメロンパンでも、

材料が違う、

製法が違う、

作ってから売るまでの時間が違う、

場所代が違う、

買いに来る客層が違う…といった背景を反映して、50円のメロンパンがある一方で500円のメロンパンもある。当たり前だが店ごとに値段が違う。

ところが、社会保障制度では、「何のサービスを提供したか」という形式的な観点で料金が決まる。政府が「メロンパンは一個100円」と決めているようなものだ。

健康保険の範囲内で、虫歯を削って詰め物で固めるという内容が同じなら、上手な歯医者だろうが、治療箇所に痛みと違和感が残る下手な歯医者だろうが料金は同じ。診察して何点、前歯を抜いて何点、画像診断で何点、と決まっている。

○社会保険歯科診療報酬点数早見表

このため、下手な歯医者のとこは空いてるのに、上手な歯医者だと朝8時に整理券を貰っても治療してもらうのは昼ごろといった混雑状態が生じる。

これは眼科でも同じ。皮膚科でも同じ。総合病院でも同じ。

人気のある病院は、それはもう朝から高齢者でごった返している。

○どんなサービスがあるの? - 通所介護(デイサービス)

======【引用ここから】======

通常規模の事業所の場合

(7時間以上8時間未満)

利用者負担(1割)

(1回につき)

要介護1 645円

要介護2 761円

要介護3 883円

要介護4 1,003円

要介護5 1,124円

======【引用ここまで】======

施設ごとにサービスの内容は異なっている。

折り紙で指先を使わせている施設、

認知機能回復のためマージャンを取り入れるとか工夫をする施設、

マシンで負荷をかけて筋トレさせる施設、

垂れ流し続ける時代劇を見るだけの施設・・・etc

当たり前だが、スタッフの応対も施設によって違う。

なのに、値段は上記表で設定された内容で統一されている。

近隣の施設が概ね似たり寄ったりのことをしているので自然と地域での相場が出来上がった、というわけではない。厚生労働省が全国共通の単価表を定めている。

公定価格が無ければ、上手だが料金の高い医者と、下手だが料金の安い医者という住み分けができ、利用者に選択の幅が増える。しかし、料金が同じである現状では、下手な医者に行くのはどうしても待ち時間が嫌だという利用者だけ。それ以外の人(特に高齢者)は上手な医者に集中する。開業医なら行列ができて売上ウハウハと喜べるかもしれないが、患者の多い総合病院で働く勤務医となると「今日で17連勤!?」とかになる。

日本の総合病院の「3時間待ちの3分診療」や、デンマークにおける「インフルエンザに罹って診察を予約し、実際の診察は2週間後」といった笑い話(?)は、公定価格の下で需給バランスが崩壊していることを示している。

介護では、加算の枠を超えて人手を増やしてきめ細かい世話を提供しても、利用者を部屋にタコ詰めにして監視用のスタッフを置いてテレビを垂れ流しにしても、単位としては同じであり、施設側の売り上げは変わらない。こうした状況ではサービス改善のインセンティブは生じにくくなる。施設経営者は、利益を上げるため利用者にとっては不必要だが単位面では美味しいサービスを組み込もうとする。

公的保険制度の下では、利用者の状態改善よりも保険点数を積み上げて利益を出そうと考える事業者が増える。社会保障費がうなぎ上りとなった一因がここにある。

======【引用ここから】======

ストラクチャー評価及びプロセス評価

• 介護保険制度創設時から導入されている。

• 成果にとらわれず、かけた手間や体制等を客観的に評価できる。

• 事業者は手間をかけること自体が評価されるため、サービス提供方法を効率的にするインセンティブや、利用者の状態改善等の効果をあげようとするインセンティブが働きにくい。

アウトカム評価を導入する際の課題

① 介護サービスについては、どのような内容をアウトカム評価の項目として設定すべきかの判断が、社会的・文化的価値観の違いや個人の人生観や思想信条の相違に左右されることから、評価項目の設定についてコンセンサスを得ることが困難である。

② 高齢者は身体・精神機能の悪化・改善を繰り返すことが多く、評価する時点によって全く異なった判定となり得ることから、評価時点の設定が困難である。

③ 事業所の努力や責任の及ばない要因の影響(例えば、家族や本人の努力)により、高いアウトカムが得られることがあり、アウトカムが事業所のサービスの質を反映しているとは限らない。

④ 居宅サービスの利用者は、様々なサービスを組み合わせて利用している場合が多く、要介護度や自立度等の指標が改善したとしても、提供される介護サービスの中のどのサービスが効果的であったかの判断が困難である。

======【引用ここまで】======

共産国では、生活に必要な商品やサービスを政府当局が統制していた。その中では商品を求める長蛇の列ができる一方で、劣悪なサービスが改善されず提供され続ける。そして、商品の慢性的な過不足が解消されることはない。

上記の社保審の資料を読んで

「共産圏の管理当局担当者もこんな悩みを抱えていたんだろうなぁ」

と想像した。

自分が担当する分野で、サービスの質が低下しているのに生産コストばかり上昇していく。

どうにかしなければ党の役員から粛清されてしまう。

どうすればサービスの質を向上させることができるのか。いくら考えても答えは出ない。

こうした現象は「政府が決めている」ところに原因がある。

市場価格は、

かけた手間、サービス提供体制、労働時間、原料の価格、

といった生産者側の都合だけで決まるものではない。

サービスの質、サービスを受けた後の状態改善、利用者の満足、

といった消費者側の要因が価格に影響する。

この消費者側の要因は

「社会的・文化的価値観の違いや個人の人生観や思想信条の相違」

という個人的・主観的要素によって左右される。

生産者側の都合と、消費者側の「自分の満足のために幾らまで出せるか」という打算とが個別の取引の中でせめぎあい、合意した金額が市場における価格となる。

このプロセスの中で、原材料の高騰や労働者不足、サービス内容、他の類似サービスとの比較といった様々な情報が価格に反映される。

社保審の資料で書かれているとおり、主観的なアウトカムの把握・評価が困難であることから政府当局は客観的に評価できるものだけで価格設定をしてしまっている。そのために実態とかけ離れてしまう。政府が決める公定価格の限界がここにある。

======【引用ここから】======

○ 介護保険サービスにおける質の評価のあり方については、以前から社会保障審議会介護給付費分科会における今後の課題とされており、複数年にわたり調査研究事業等を実施し、検討を重ねているところ。

======【引用ここまで】======

とあり、「指導・監査の徹底」「質の評価が可能と考えられる指標の検討」を目標に掲げているが、これは無駄な努力である。むしろ、指導監査の徹底や指標の作成によって、形式的な書類作成が増え弊害は一層大きくなるだろう。

質の評価は主観的な価値観を内包するものであり、市場における個別取引を経た価格形成プロセスを抜きに語ることはできない。利用者の高齢者には出来ることだが、政府当局のキャリア官僚には出来ないことである。原理的にそうなのだから仕方ない。

質の向上のために、政府にできることはただ一つ。

社会保障という全国一律公定価格システムをやめることだ。

同じメロンパンでも、

材料が違う、

製法が違う、

作ってから売るまでの時間が違う、

場所代が違う、

買いに来る客層が違う…といった背景を反映して、50円のメロンパンがある一方で500円のメロンパンもある。当たり前だが店ごとに値段が違う。

ところが、社会保障制度では、「何のサービスを提供したか」という形式的な観点で料金が決まる。政府が「メロンパンは一個100円」と決めているようなものだ。

【歯医者の場合】

虫歯の治療で歯医者に行く。健康保険の範囲内で、虫歯を削って詰め物で固めるという内容が同じなら、上手な歯医者だろうが、治療箇所に痛みと違和感が残る下手な歯医者だろうが料金は同じ。診察して何点、前歯を抜いて何点、画像診断で何点、と決まっている。

○社会保険歯科診療報酬点数早見表

このため、下手な歯医者のとこは空いてるのに、上手な歯医者だと朝8時に整理券を貰っても治療してもらうのは昼ごろといった混雑状態が生じる。

これは眼科でも同じ。皮膚科でも同じ。総合病院でも同じ。

人気のある病院は、それはもう朝から高齢者でごった返している。

【デイサービスの場合】

高齢者が施設に通うデイサービス。○どんなサービスがあるの? - 通所介護(デイサービス)

======【引用ここから】======

通常規模の事業所の場合

(7時間以上8時間未満)

利用者負担(1割)

(1回につき)

要介護1 645円

要介護2 761円

要介護3 883円

要介護4 1,003円

要介護5 1,124円

======【引用ここまで】======

施設ごとにサービスの内容は異なっている。

折り紙で指先を使わせている施設、

認知機能回復のためマージャンを取り入れるとか工夫をする施設、

マシンで負荷をかけて筋トレさせる施設、

垂れ流し続ける時代劇を見るだけの施設・・・etc

当たり前だが、スタッフの応対も施設によって違う。

なのに、値段は上記表で設定された内容で統一されている。

【公定価格の弊害】

社会保障制度における公的保険では、政府がサービスごとに単価を決めている。近隣の施設が概ね似たり寄ったりのことをしているので自然と地域での相場が出来上がった、というわけではない。厚生労働省が全国共通の単価表を定めている。

公定価格が無ければ、上手だが料金の高い医者と、下手だが料金の安い医者という住み分けができ、利用者に選択の幅が増える。しかし、料金が同じである現状では、下手な医者に行くのはどうしても待ち時間が嫌だという利用者だけ。それ以外の人(特に高齢者)は上手な医者に集中する。開業医なら行列ができて売上ウハウハと喜べるかもしれないが、患者の多い総合病院で働く勤務医となると「今日で17連勤!?」とかになる。

日本の総合病院の「3時間待ちの3分診療」や、デンマークにおける「インフルエンザに罹って診察を予約し、実際の診察は2週間後」といった笑い話(?)は、公定価格の下で需給バランスが崩壊していることを示している。

介護では、加算の枠を超えて人手を増やしてきめ細かい世話を提供しても、利用者を部屋にタコ詰めにして監視用のスタッフを置いてテレビを垂れ流しにしても、単位としては同じであり、施設側の売り上げは変わらない。こうした状況ではサービス改善のインセンティブは生じにくくなる。施設経営者は、利益を上げるため利用者にとっては不必要だが単位面では美味しいサービスを組み込もうとする。

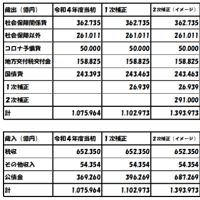

公的保険制度の下では、利用者の状態改善よりも保険点数を積み上げて利益を出そうと考える事業者が増える。社会保障費がうなぎ上りとなった一因がここにある。

【共産主義国の悩み】

社保審-介護給付費分科会 第145回(H29.8.23) 参考資料1======【引用ここから】======

ストラクチャー評価及びプロセス評価

• 介護保険制度創設時から導入されている。

• 成果にとらわれず、かけた手間や体制等を客観的に評価できる。

• 事業者は手間をかけること自体が評価されるため、サービス提供方法を効率的にするインセンティブや、利用者の状態改善等の効果をあげようとするインセンティブが働きにくい。

アウトカム評価を導入する際の課題

① 介護サービスについては、どのような内容をアウトカム評価の項目として設定すべきかの判断が、社会的・文化的価値観の違いや個人の人生観や思想信条の相違に左右されることから、評価項目の設定についてコンセンサスを得ることが困難である。

② 高齢者は身体・精神機能の悪化・改善を繰り返すことが多く、評価する時点によって全く異なった判定となり得ることから、評価時点の設定が困難である。

③ 事業所の努力や責任の及ばない要因の影響(例えば、家族や本人の努力)により、高いアウトカムが得られることがあり、アウトカムが事業所のサービスの質を反映しているとは限らない。

④ 居宅サービスの利用者は、様々なサービスを組み合わせて利用している場合が多く、要介護度や自立度等の指標が改善したとしても、提供される介護サービスの中のどのサービスが効果的であったかの判断が困難である。

======【引用ここまで】======

共産国では、生活に必要な商品やサービスを政府当局が統制していた。その中では商品を求める長蛇の列ができる一方で、劣悪なサービスが改善されず提供され続ける。そして、商品の慢性的な過不足が解消されることはない。

上記の社保審の資料を読んで

「共産圏の管理当局担当者もこんな悩みを抱えていたんだろうなぁ」

と想像した。

自分が担当する分野で、サービスの質が低下しているのに生産コストばかり上昇していく。

どうにかしなければ党の役員から粛清されてしまう。

どうすればサービスの質を向上させることができるのか。いくら考えても答えは出ない。

こうした現象は「政府が決めている」ところに原因がある。

市場価格は、

かけた手間、サービス提供体制、労働時間、原料の価格、

といった生産者側の都合だけで決まるものではない。

サービスの質、サービスを受けた後の状態改善、利用者の満足、

といった消費者側の要因が価格に影響する。

この消費者側の要因は

「社会的・文化的価値観の違いや個人の人生観や思想信条の相違」

という個人的・主観的要素によって左右される。

生産者側の都合と、消費者側の「自分の満足のために幾らまで出せるか」という打算とが個別の取引の中でせめぎあい、合意した金額が市場における価格となる。

このプロセスの中で、原材料の高騰や労働者不足、サービス内容、他の類似サービスとの比較といった様々な情報が価格に反映される。

社保審の資料で書かれているとおり、主観的なアウトカムの把握・評価が困難であることから政府当局は客観的に評価できるものだけで価格設定をしてしまっている。そのために実態とかけ離れてしまう。政府が決める公定価格の限界がここにある。

【社会保障をやめるべき時】

上記の社保審の資料では、======【引用ここから】======

○ 介護保険サービスにおける質の評価のあり方については、以前から社会保障審議会介護給付費分科会における今後の課題とされており、複数年にわたり調査研究事業等を実施し、検討を重ねているところ。

======【引用ここまで】======

とあり、「指導・監査の徹底」「質の評価が可能と考えられる指標の検討」を目標に掲げているが、これは無駄な努力である。むしろ、指導監査の徹底や指標の作成によって、形式的な書類作成が増え弊害は一層大きくなるだろう。

質の評価は主観的な価値観を内包するものであり、市場における個別取引を経た価格形成プロセスを抜きに語ることはできない。利用者の高齢者には出来ることだが、政府当局のキャリア官僚には出来ないことである。原理的にそうなのだから仕方ない。

質の向上のために、政府にできることはただ一つ。

社会保障という全国一律公定価格システムをやめることだ。