生き物たちを近距離から観たり撮ったりできるのも動物園ならでは。

さらに魅力的な特徴的なパーツをズームアップ撮影してみました。

まずは◆アメリカアカリス ◆ American Red Sqirrel

齧歯目 リス科 (ネズミの仲間です)

北米大陸の針葉樹林を中心に生息する栗色の毛皮が美しいリスです。

くるりと大きな尾は、樹上を移動する際などバランスをとるのに役立ちます。

北海道のエゾリスと同じく 郊外の公園や住宅地に姿を現すこともあるそうです。

主食は木の実やキノコ、果物など。冬眠しないので秋にはせっせと貯食に励むのでしょう。

今回の写真は2018年6月に撮影しました。

※現在、アメリカアカリスは神戸どうぶつ王国に展示されていないようです。

さらに魅力的な特徴的なパーツをズームアップ撮影してみました。

まずは◆アメリカアカリス ◆ American Red Sqirrel

齧歯目 リス科 (ネズミの仲間です)

北米大陸の針葉樹林を中心に生息する栗色の毛皮が美しいリスです。

くるりと大きな尾は、樹上を移動する際などバランスをとるのに役立ちます。

北海道のエゾリスと同じく 郊外の公園や住宅地に姿を現すこともあるそうです。

主食は木の実やキノコ、果物など。冬眠しないので秋にはせっせと貯食に励むのでしょう。

今回の写真は2018年6月に撮影しました。

※現在、アメリカアカリスは神戸どうぶつ王国に展示されていないようです。

あれ?毛皮の中に乳首? お母さんリスでしょうか?

巣穴の中に赤ちゃんリスが隠れていたのかも??

◆アメリカビーバー◆ American Beaver

齧歯目 ビーバー科

丈夫な歯で木を切り倒しダムを築いて内部に枯れ木を集めて巣をつくるビーバー。

ダムは壊れると補修されだんだんと規模が大きくなり、何世代にも受け継がれていくそうです。

主食は 木や木の皮・水性植物の葉など

ビーバーの歯は、日本で外来種扱いになっているヌートリアと同じくオレンジ色でした。

歯に劣らず爪も固くて丈夫そう。目が釘付けになりました。

↓↓ つやつやと分厚い毛皮は水を弾き、平たく大きな尾は舵のような役割をするそうです。

その昔、ビーバーの毛皮が大流行し乱獲が進み、一時は絶滅寸前に追い込まれましたが、アメリカやカナダなどで保護法が成立しました。

また、ビーバーダムから水があふれて畑や道路を水没させてしまうとして、ビーバーは長らくやっかい者扱いされていました。

しかし、近年の調査で、ビーバーのすむ池は干ばつ時でも水量が保たれていることが判明。

ビーバーの能力を川辺の環境再生に生かそうという取り組みが始まったそうです。

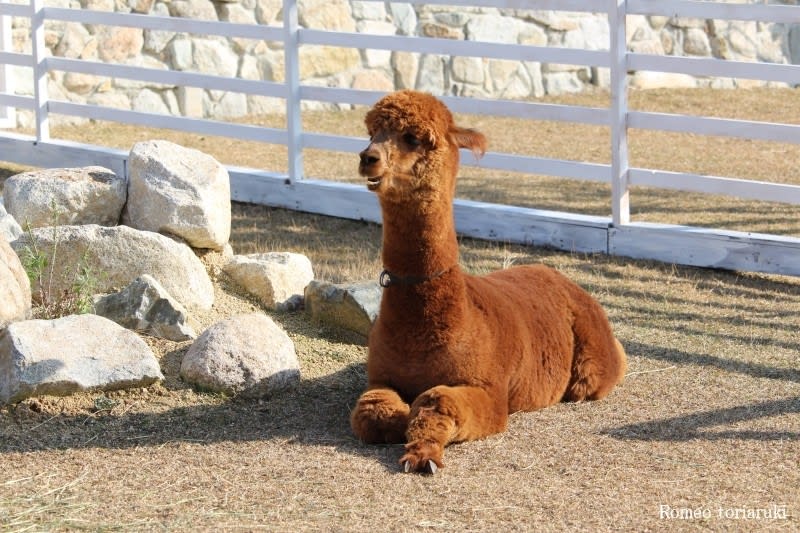

◆アルパカ◆ Alpaca

偶蹄目 ラクダ科

↑ 上の写真、下の歯が出っ歯になっていますね~

丈の短い草や岩に生えている苔をむしって食べやすいようになっているのかも?

ペルー・ボリビアなど南米の高原にアルパカの群れが一年中放牧されていて草や苔を食べるそうです。

毛色は多彩なバリエーションがあり、どうぶつ王国にはこげ茶とアイボリー色のアルパカが見られました。

アルパカの毛はカシミアやウールなど他の獣毛に比べて保温性や耐久性、手入れのしやすさなどが優れているとのこと。

特に、生まれて初めて刈り取ったアルパカの毛は「ベビー・アルパカ」と呼ばれ、その毛を用いて作ったものは最も高級品だそうです。

2017年1月撮影 二枚上の写真のアルパカと同じかもしれませんね。

2017年7月に撮った写真を追加しました。

毛を刈られた直後だったのでさっぱり!

アルパカも偶蹄目 ひづめが二つに分かれています。

◆フタコブラクダ◆ Bactrian Camel

偶蹄目 ラクダ科

砂漠の環境にみごとに適応しているラクダ。

まつ毛がとても長く、鼻の穴を開閉できるので目や鼻に砂が入りにくい作りになっています。

背中のこぶには脂肪が詰まっていて、長い間食べなくても脂肪からエネルギーの補給ができるそうです。

どうぶつ王国では「ラクダライド」も体験できます。

2017年1月撮影時は お仕事を終えてのんびり休憩中でした。

↓ 2017年7月に撮った写真 毛が短いですね。同じラクダなのでしょうか??

2017年と書いてある以外の写真は2018年6月に撮影したものです。

解説は、神戸どうぶつ王国のHP参照、+私が野生動物のテレビ番組を視聴した際の記憶をもとに書いています。

最後まで見ていただきありがとうございました。