(本稿は旧勤務先のOB会報に掲載されたものを修正したものである。)

豆腐がアメリカ人の日常の食生活にすっかり定着した。アメリカ人にとって未知の食べ物である豆腐が持て囃されるようになったのはなぜか。拙著「アメリカ日本食ウォーズ」と私の記憶に最近の状況変化を加味して、豆腐人気の軌跡を追ってみたい。

健康志向と豆腐

ベトナム戦争が終結し、人々が落ち着きを取り戻した1970年代前半、大量生産・大量消費によって画一化された生活を見直そうという気運が生まれた。一方、膨大な財政赤字に悩む連邦政府は、その解決策の一つを医療費の削減に求め、国民に脂肪分や糖分の摂取を控えることを奨励した。

その結果、健康志向がにわかに高まった。飛行機の機内からタバコの煙が消えた。フィットネス・ジムが増え、いたるところにジョッギングする人を見かけるようになった。ライフスタイルの画期的変化である。そのトレンドの中で、寿司ブームと豆腐ブームが起きた。

豆腐は以前から日系社会・中国系社会には存在したが、メインストリーム(主流)にデビューしたのは1970年代前半である。マスコミが頻繁に取り上げ、書店にはレシピブックがうず高く積まれた。大豆をチーズ・卵・牛肉の代わりに使う数々の食品類が登場した。ハーゲンダッツはトーフアイスクリームを発売した。中国料理店は豆腐の名称をBean Curd(凝固したミルク)からTofuに変えた。

問題点は賞味期限

豆腐は華々しく登場したものの、話題先行で実質が伴わず失速した。スーパーマーケットでは技術的な問題があり(後述)、取り扱いをやめるケースが続出し、豆腐を買える場所が日本食品専門店と中国人向けスーパーマーケットしかなかったことが失速の主因である。

新しい食べ物に馴染めなかった人も多かった。1986年に、全国紙USA Todayが実施した“嫌いな食べ物は何ですか”というアンケート調査では、Tofuがダントツだった。その理由は、豆臭い、グニュグニュしていて気持ち悪いなど。ちなみに、第二位はレバー。マスコミ情報に煽られて豆腐を試してはみたものの、好きにはなれなかったということだろう。

1960年代までは、米国でも日本と同様、家族経営の豆腐店が存在した。水槽に入れて保管し、客が来ると水中から一丁ずつ掬う方式の、昔ながらの豆腐店である。70年代になると、日本ではスーパーマーケットでの販売に適応するため、1丁ずつプラスティックの函に詰める方式が開発され(パック豆腐と呼ぶ)、それが米国にも広まった。

パック豆腐の賞味期限は10-13日である。日本では何ら問題がないが、米国では支障が生じた。専門店なら商品が順調に回転するが、一般スーパーマーケットでは豆腐を買う客が少ないため、古いものが売り場に残り、腐敗するのだ。豆腐とは酸っぱい味がするものと認識しているアメリカ人もいたくらいである。納入業者は売り場で古くなった商品を新しいものと交換ずる作業を行ったが、大量の廃棄品に耐えられず撤退した。

その難題を解決したのは、ロサンゼルスのリトル・トーキョーにあった家族経営の豆腐店「日の一」を買収したハウス食品である。低温殺菌によるダブルクールシステムという製法を開発し、賞味期限を13日から2ヶ月に延ばすことに成功した。この日持ちする豆腐は、既存のものよりも多少風味が落ちるものの、その差は食べ比べなければわからない程度。これでスーパーの店頭に陳列することが可能になり、また遠隔地への輸送が可能になって、大量生産・大量販売への道が開かれた。

ハウス食品は90年代半ばにロサンゼルスの郊外に製造工場を建設し、その後東部市場をカバーするニュージャージー州工場を建設、全米への供給態勢を確立した。そして、毎年秋にTofu Festivalを開催するなど、活発な販促活動を実施している。同社は今や全米豆腐需要の3割程度のシェアを握っていると思われる。

常温で流通する豆腐

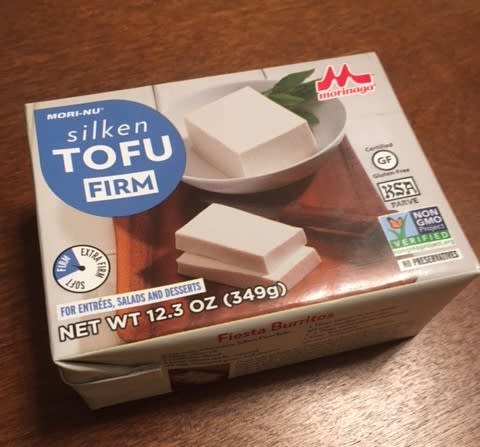

日本人が「えっ、これが豆腐?」と絶句する豆腐もある。手のひらに乗るほどのサイズの紙容器に入っており、食感はツルっとしていて、プリンかババロアに似ている。その豆腐を製造しているのは森永乳業の米国法人。最初は日本で製造していたが、97年にオレゴン州での現地製造に切り替えた。なぜ、こんなヘンな豆腐を畑違いの乳業メーカーが製造するようになったかには複雑な事情があるが、本稿の大筋からははずれるので割愛する。

紙函入りの豆腐は日本人・日系人には見向きもされなかったが、豆腐を食べたことがないアメリカ人には豆臭さがないことで受け入れられた。そして常温で輸送・保管できる利便性により、Whole Foods などの健康・自然食専門店が取り扱うようになった。それから20年、Mori-Nu豆腐は益々隆盛である。

豆腐の食べ方

日本人は豆腐を味噌汁の具や、冷奴や湯豆腐にして食べる。しかし、いくら日本食ブームとはいえ、アメリカ人が家庭で豆腐を日本式レシピで食べるのは、よほどの日本食マニアに限られる。一般的には、彼らはそれぞれの食生活に取り入れて食べるのである。

欧州系人のレシピはサイコロ状に切って、サラダのトッピングにするのが最も一般的だが、スープの具に加えるとか、固めの豆腐をステーキにすることもある。

中国人は、固めの豆腐のスライスと牛肉を一緒に甘辛く煮込むのが主流。油で揚げた豆腐を肉類と煮込む場合もある。四川料理では砕いた豆腐に挽肉と合わせたマーボ豆腐がある。

韓国人はロサンゼルスでスンドブを開発した。これはスパイシーなスープに砕いた豆腐を加えた料理。好みで豚肉、マッシュルーム、オイスターなどを加える。小さな釜で炊いたご飯を一緒に提供するから、客はスープと熱々のご飯を混ぜて食べる。このスンドブは大ヒットになって、たちまち全米に広がった。最近では、日本の韓国料理店のメニューにも見かけるようになった。

さて、豆腐は順調に伸びたが、まったく順風満帆だったわけではない。そのいい例が豆腐懐石の有名チェーン店「梅の花」の失敗である。日本食ブームということで、2004年にロサンゼルスの目抜きの場所に出店した。立地とメニューの値段から見て、ターゲットにする客層は白人の富裕層。しかし、客が集まらず悪戦苦闘の末、2年後に撤退した。

「梅の花」は客のニーズを読み違えたと思う。白人は豆腐を体にいいという理由で食べるのであって、美味しいから食べるのではない。だから、豆腐はディナーの主役にはなりえず、あくまで脇役なのである。

もはや豆腐は単なるエスニック・フードではない。堂々たるメインストリームの食品に成長したのである。健康志向が下降することはないから、伸びシロはまだまだ大きく残されている。どこの国でも食品業界は成熟産業だが、米国では豆腐の前途は洋々たるものがある。

終