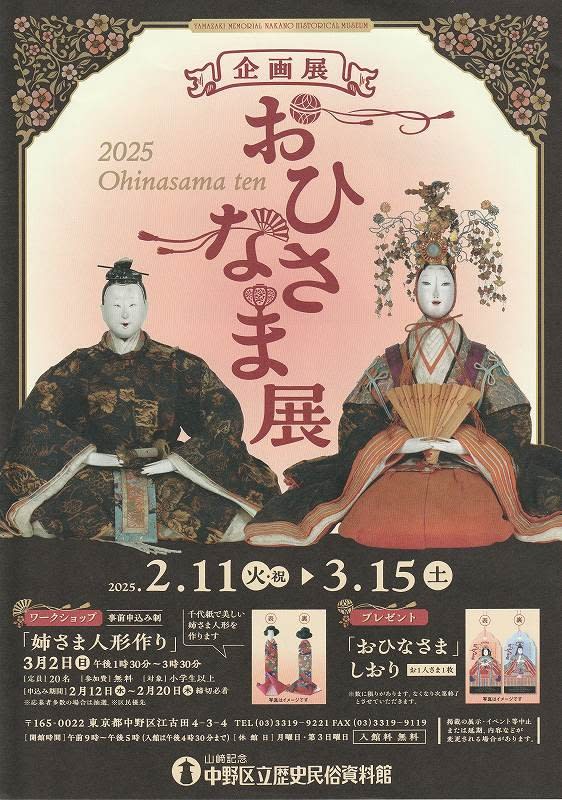

2025年3月13日(木)

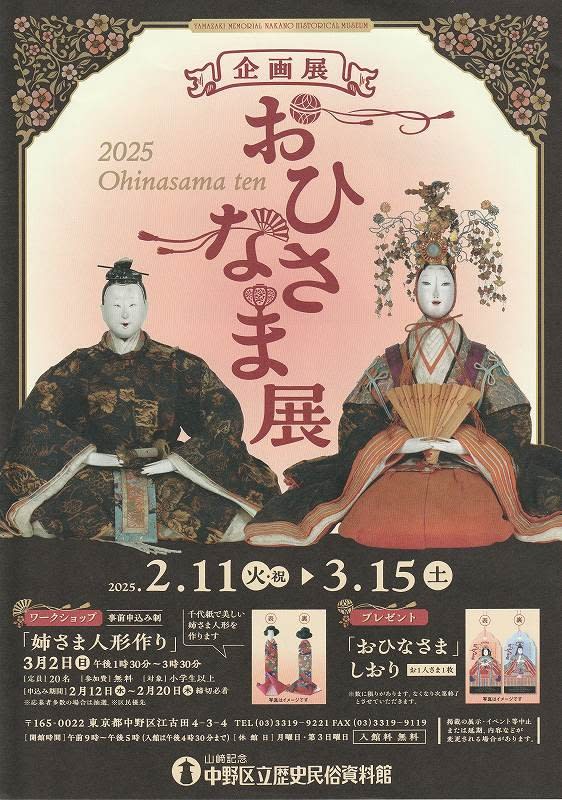

〈その1〉=中野区立歴史民俗資料館で「おひなさま展」の観覧=

会期が残り3日となったので、「中野区立歴史民俗資料館」で開催中の企画展「おひな

さま展」の観覧に行くことにする。

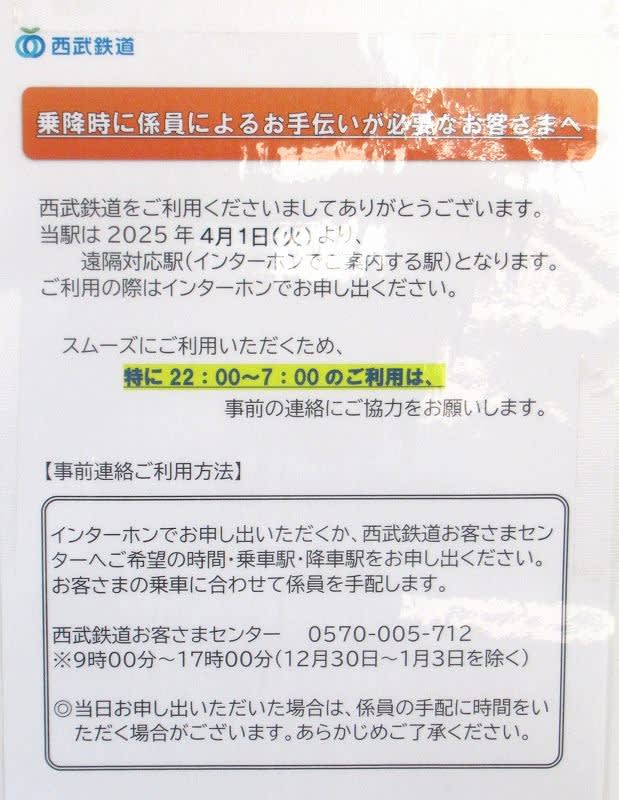

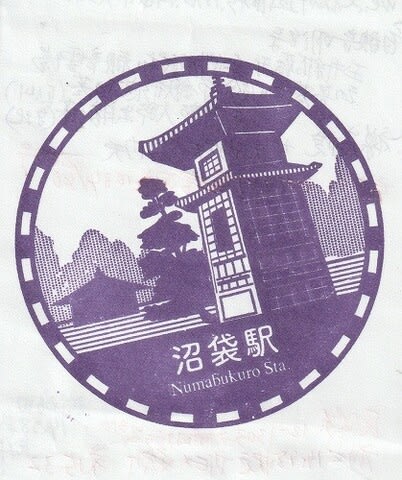

自宅を9時32分出た。西武池袋線上り電車を所沢駅で西武新宿線上り電車に乗り換え、

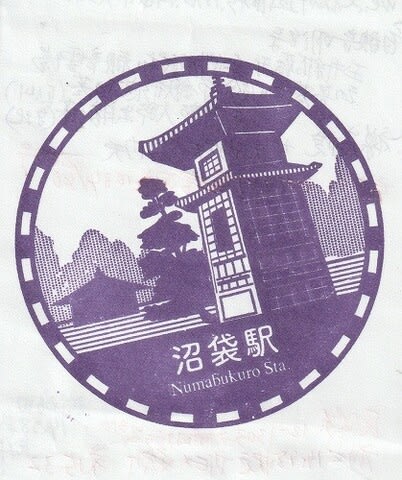

10時34分に沼袋駅で下車した。

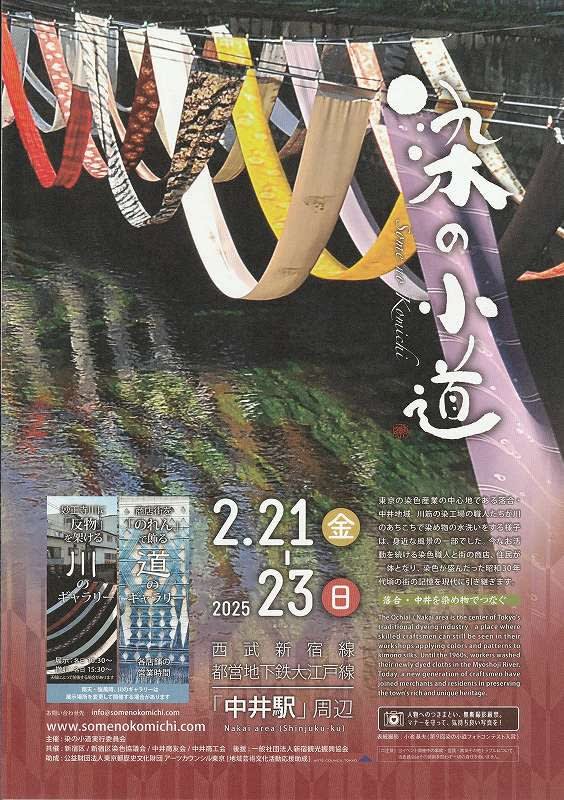

駅周辺では、中井駅~野方駅間連続立体交差事業の一環で線路の地下化工事を進めてい

て、 線路敷きには木材が敷き詰められている。

北口に出て駅のスタンプを捺してから線路沿いを東へ、民俗資料館に向かう途中、近く

の沼袋氷川神社に向かう。

そのあと、近くの禅定院、それに百観音・明治寺にも寄ったのだが、それらのレポート

は次回にして、江古田4丁目の新青梅街道沿いにある、中野区立歴史民俗資料館に12時

ちょうどに着いた。

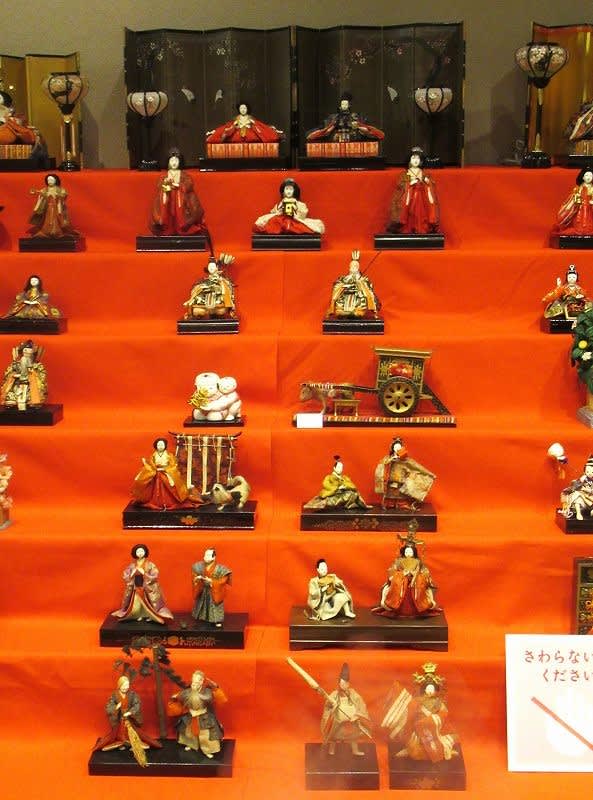

館内に入り、左手の企画展示室の観覧前に、右手に展示されていたたくさんのひな壇を

まず見ることに。

「昭和20年第以降の段飾り」として、5組のひな飾りが。

ケース内の「様々なおひなさま」も。

押絵雛(おしえびな)

流し雛

ふくべ雛

左手に回り、「昭和10年までの段飾り」を。

このあと、左側の入口から企画展会場へ。

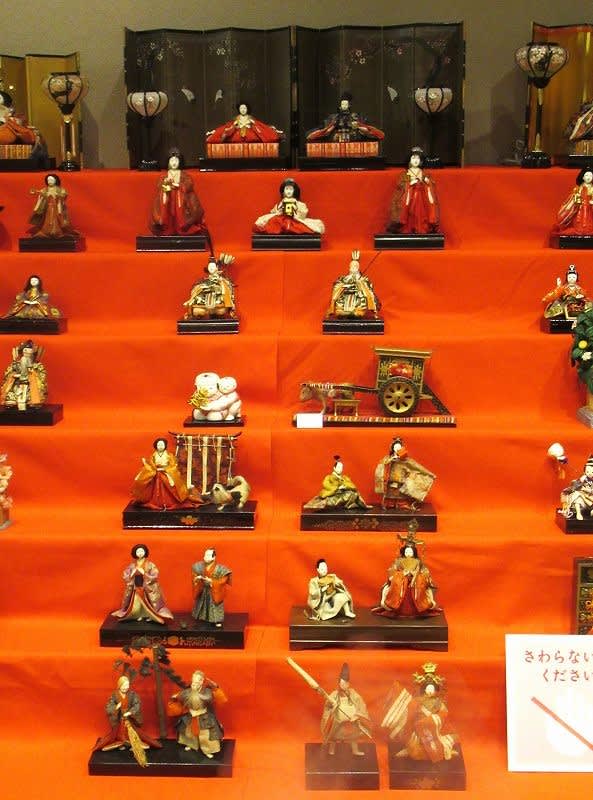

まずは会場左手にズーッと並ぶひな壇を。

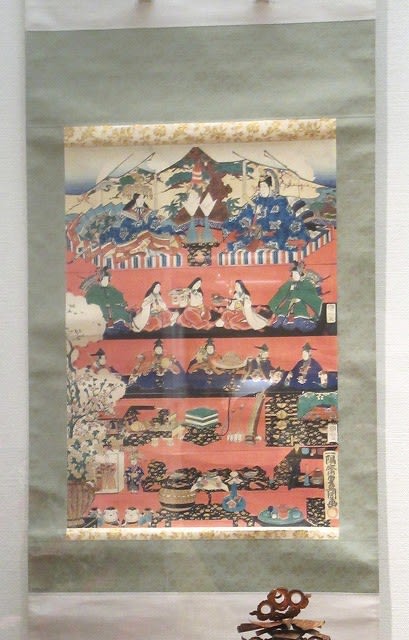

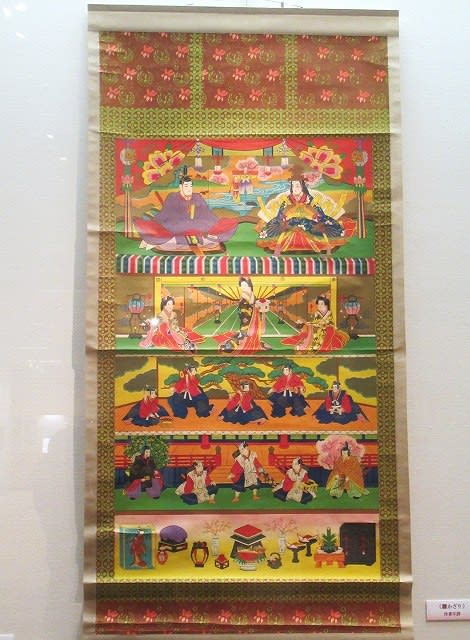

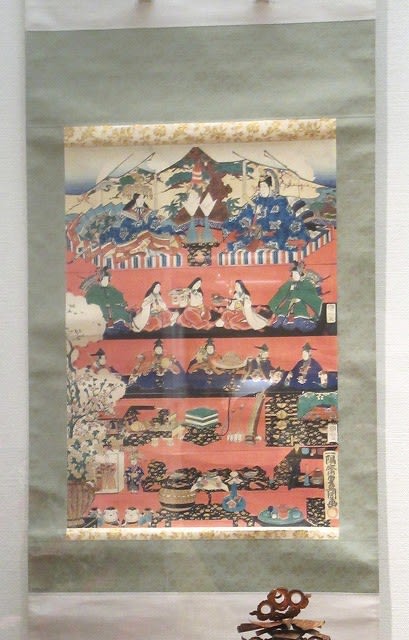

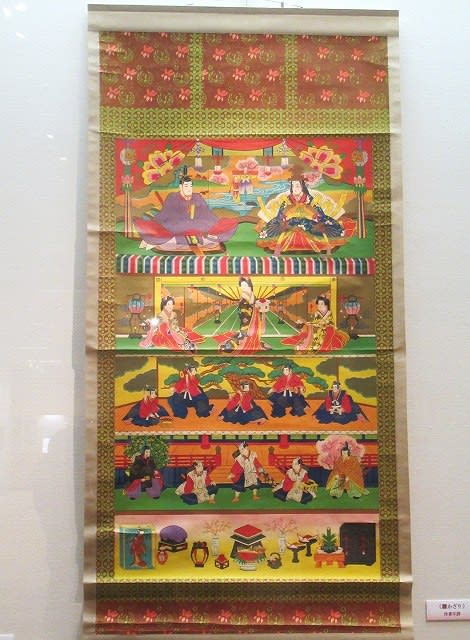

奥のウィンドウを左から右へ。最初は「描かれた雛」

明治42(1909)年製の親王飾り

さらに右へ。

右端は「雛道具になった調度品」

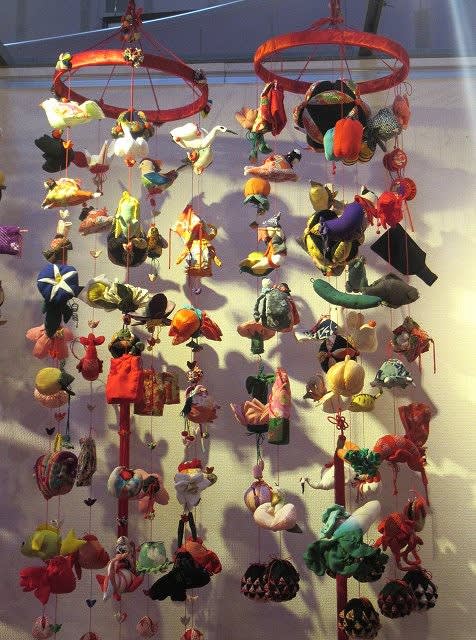

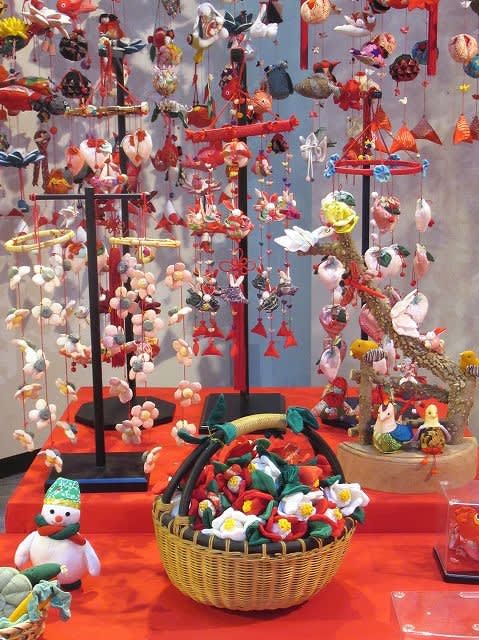

右端に吊されていたのは、「さげもん」と呼ぶ福岡県柳川に伝わるつるし雛。

さらに右へと回る。

「小さな雛」

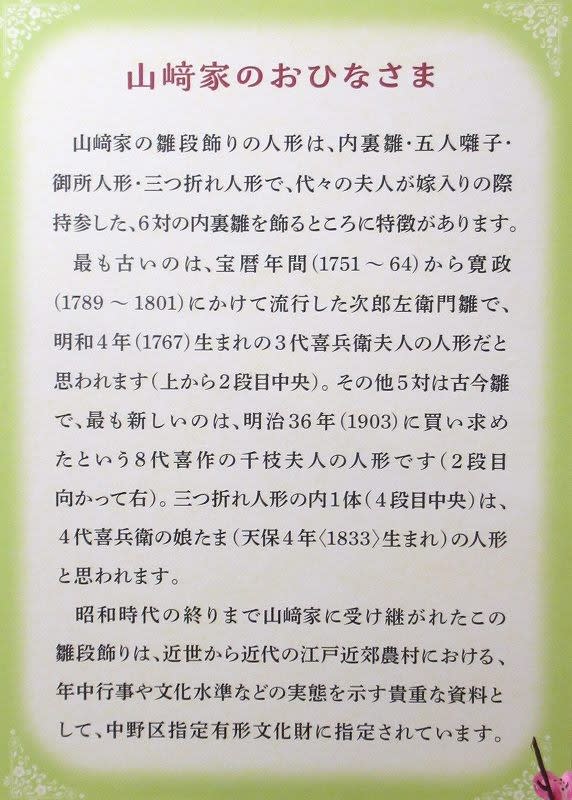

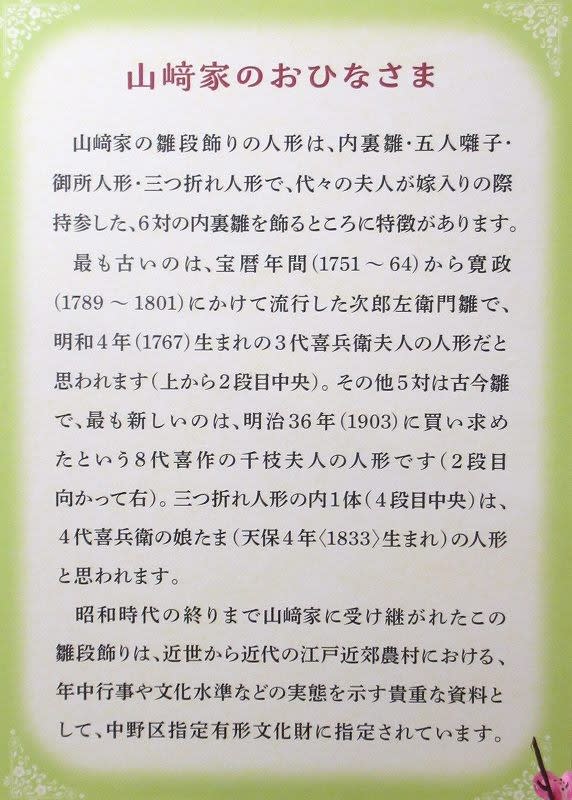

入口の右手には、当館ゆかりの「山崎家のおひなさま」の段飾りが。

ちなみに当館は、名誉都民 山崎喜作氏から寄贈された2,600㎡の土地に、1889

(平成元)年に「山崎記念 中野区立歴史民俗資料館」として開館したという。

企画展会場の観覧後、会場入口の左手の「御殿飾り」を。

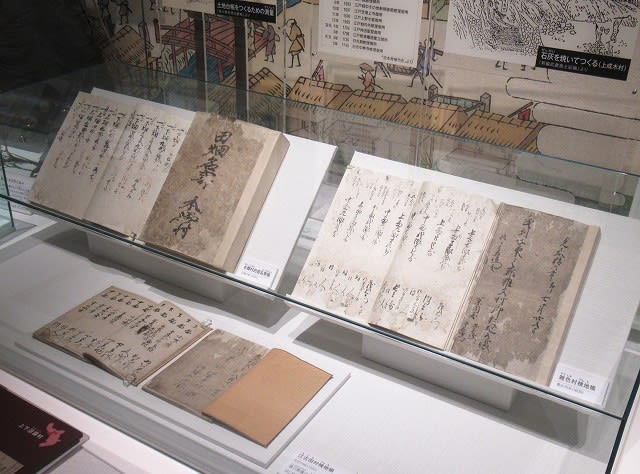

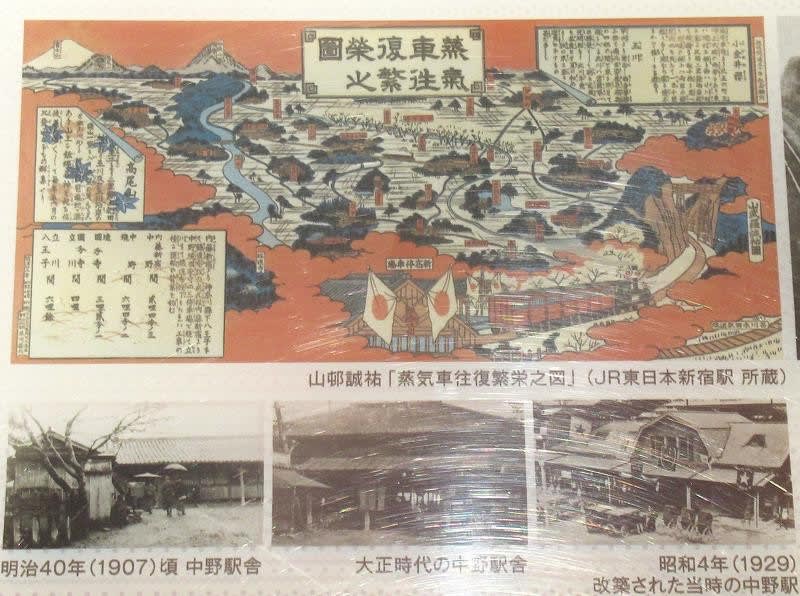

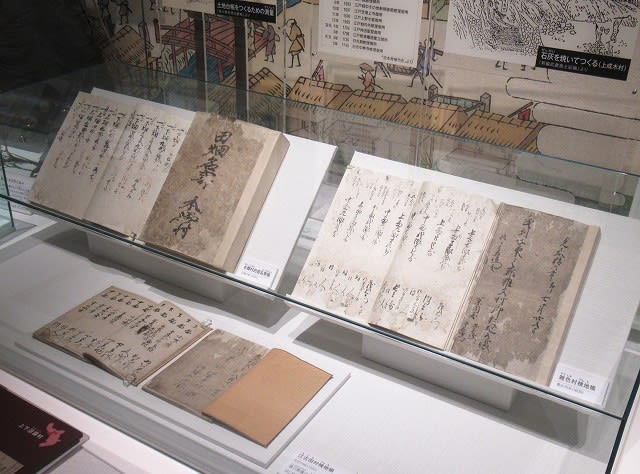

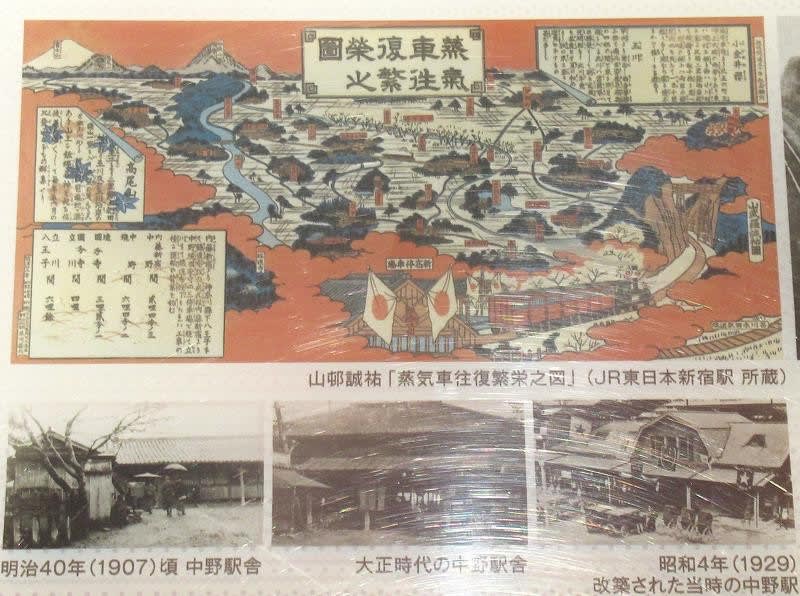

企画展を一巡したので、常設展会場へ。

右手の旧石器時代から、縄文時代、旧石器時代、戦国時代、江戸時代、明治時代、左

手奥の民俗展示から昭和時代へと反時計回りで進み、最後に中央部の「中野みどころの

樹」。へと回ることに。

竪穴住居 復元模型

民俗展示コーナー

最後の昭和時代へ

中央部にある宝仙寺三重頭模型。

観覧を終えて常設展会場を出た。

正面入口を入って右手のエリアからは、東側に接する山崎家庭園が望まれる。

受付で記念のしおりをもらい、13時03分に歴史民俗資料館を出た。

館の左手(東側)に回り、山崎家の庭園や野外展示を見ることにする。

まず目につくのは、樹齢500年という「椎(しい)の木」、椎は中野区の「区の木」

のよう。

この大きな樹の下で、上野戦争に敗れた彰義隊が休息したと、伝わっているとか。

鍋屋横丁の名前の由来になったという「鍋屋庭園の石橋」

鷲宮にあった「御嶽(みたけ)神社の杉の根」で、樹齢500年とか。

「とうご」と呼ぶ漬物用の大樽、鷺宮にあった漬物工場でたくわん作りに使われたもの。

4,000本~7,000本の大根を漬け込むことができたという。

大きな石臼は、油のしぼり粕のかたまりを細かくする際に使用したとか。

最後にスダジイの大木をふり返り、館の裏手、北側の道路に出て、13時10分に歴史

民俗資料館を後にした。

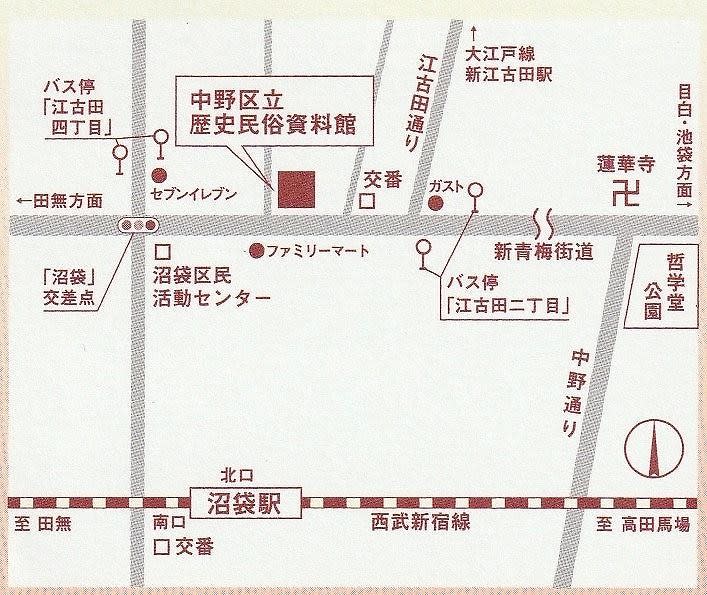

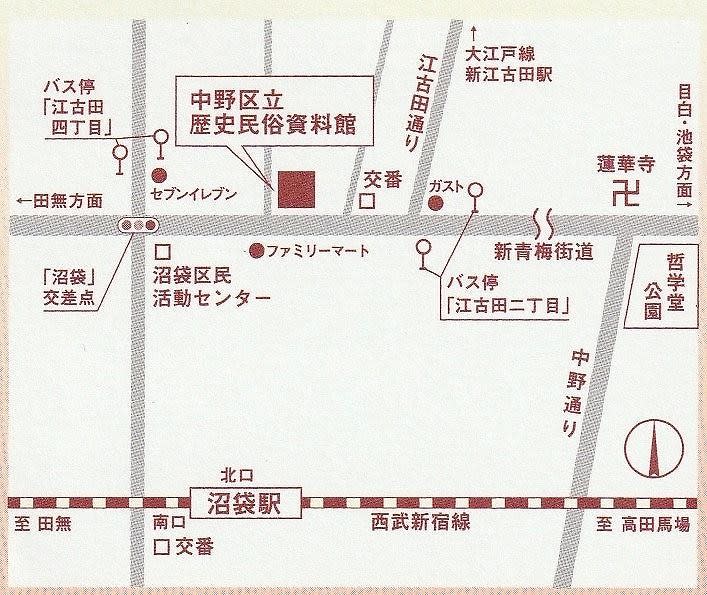

中野区立歴史民俗資料館」への地図

当館へ来るまでと、この後の寄り道などは次回(その2)で。 〈続く〉

関東地方ランキング

関東地方ランキング

にほんブログ村

〈その1〉=中野区立歴史民俗資料館で「おひなさま展」の観覧=

会期が残り3日となったので、「中野区立歴史民俗資料館」で開催中の企画展「おひな

さま展」の観覧に行くことにする。

自宅を9時32分出た。西武池袋線上り電車を所沢駅で西武新宿線上り電車に乗り換え、

10時34分に沼袋駅で下車した。

駅周辺では、中井駅~野方駅間連続立体交差事業の一環で線路の地下化工事を進めてい

て、 線路敷きには木材が敷き詰められている。

北口に出て駅のスタンプを捺してから線路沿いを東へ、民俗資料館に向かう途中、近く

の沼袋氷川神社に向かう。

そのあと、近くの禅定院、それに百観音・明治寺にも寄ったのだが、それらのレポート

は次回にして、江古田4丁目の新青梅街道沿いにある、中野区立歴史民俗資料館に12時

ちょうどに着いた。

館内に入り、左手の企画展示室の観覧前に、右手に展示されていたたくさんのひな壇を

まず見ることに。

「昭和20年第以降の段飾り」として、5組のひな飾りが。

ケース内の「様々なおひなさま」も。

押絵雛(おしえびな)

流し雛

ふくべ雛

左手に回り、「昭和10年までの段飾り」を。

このあと、左側の入口から企画展会場へ。

まずは会場左手にズーッと並ぶひな壇を。

奥のウィンドウを左から右へ。最初は「描かれた雛」

明治42(1909)年製の親王飾り

さらに右へ。

右端は「雛道具になった調度品」

右端に吊されていたのは、「さげもん」と呼ぶ福岡県柳川に伝わるつるし雛。

さらに右へと回る。

「小さな雛」

入口の右手には、当館ゆかりの「山崎家のおひなさま」の段飾りが。

ちなみに当館は、名誉都民 山崎喜作氏から寄贈された2,600㎡の土地に、1889

(平成元)年に「山崎記念 中野区立歴史民俗資料館」として開館したという。

企画展会場の観覧後、会場入口の左手の「御殿飾り」を。

企画展を一巡したので、常設展会場へ。

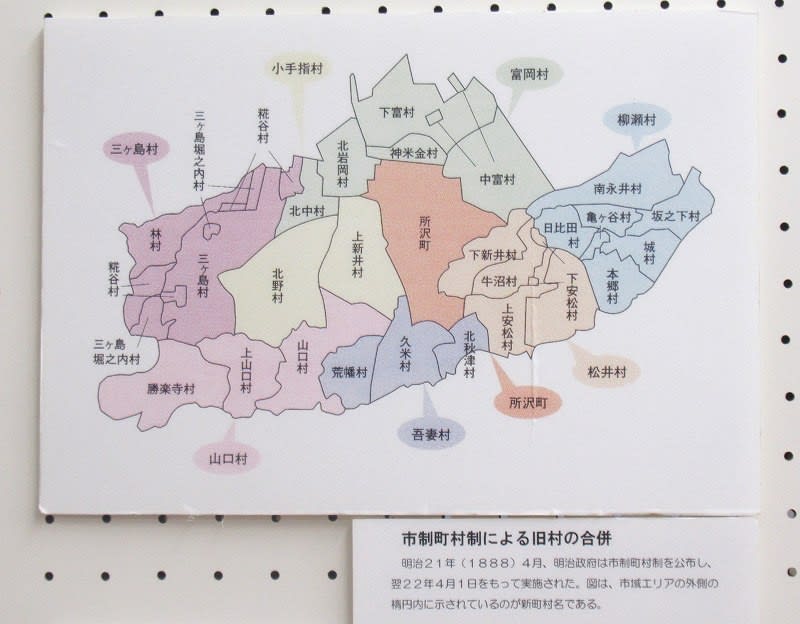

右手の旧石器時代から、縄文時代、旧石器時代、戦国時代、江戸時代、明治時代、左

手奥の民俗展示から昭和時代へと反時計回りで進み、最後に中央部の「中野みどころの

樹」。へと回ることに。

竪穴住居 復元模型

民俗展示コーナー

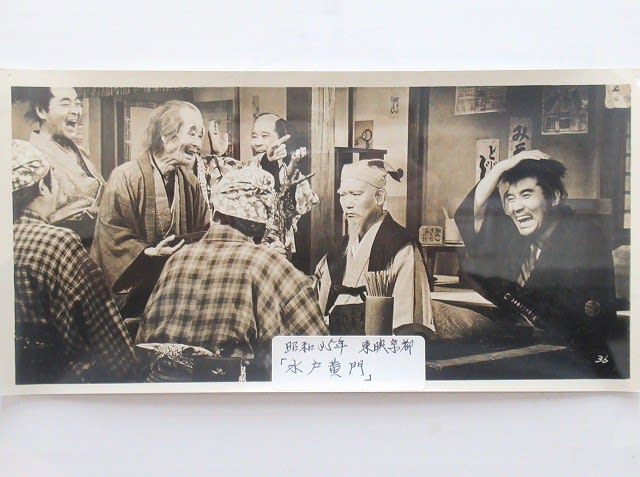

最後の昭和時代へ

中央部にある宝仙寺三重頭模型。

観覧を終えて常設展会場を出た。

正面入口を入って右手のエリアからは、東側に接する山崎家庭園が望まれる。

受付で記念のしおりをもらい、13時03分に歴史民俗資料館を出た。

館の左手(東側)に回り、山崎家の庭園や野外展示を見ることにする。

まず目につくのは、樹齢500年という「椎(しい)の木」、椎は中野区の「区の木」

のよう。

この大きな樹の下で、上野戦争に敗れた彰義隊が休息したと、伝わっているとか。

鍋屋横丁の名前の由来になったという「鍋屋庭園の石橋」

鷲宮にあった「御嶽(みたけ)神社の杉の根」で、樹齢500年とか。

「とうご」と呼ぶ漬物用の大樽、鷺宮にあった漬物工場でたくわん作りに使われたもの。

4,000本~7,000本の大根を漬け込むことができたという。

大きな石臼は、油のしぼり粕のかたまりを細かくする際に使用したとか。

最後にスダジイの大木をふり返り、館の裏手、北側の道路に出て、13時10分に歴史

民俗資料館を後にした。

中野区立歴史民俗資料館」への地図

当館へ来るまでと、この後の寄り道などは次回(その2)で。 〈続く〉

にほんブログ村