2019年5月19日(日)

カタツムリ歩行の第5回同窓会に参加した。集合はJR京浜東北線の王子駅南口。今回

の担当のKさんに地図をもらい9時57分に駅を出た。

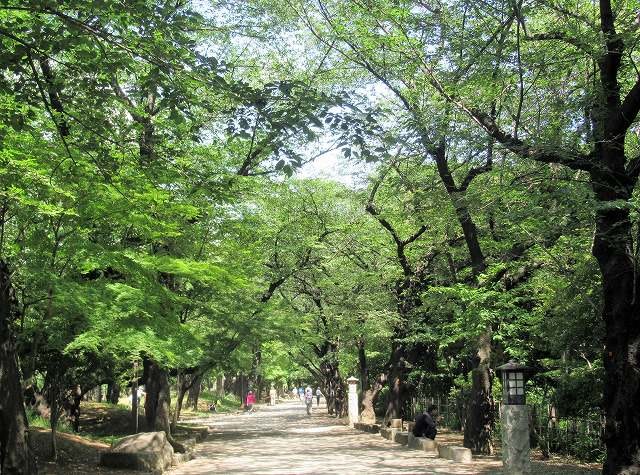

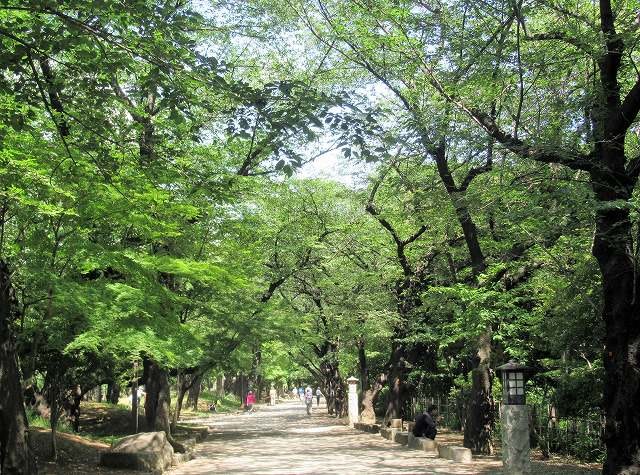

西側線路沿いを少しで、歩道橋でJR東北本線の線路を越える。さらに階段を上がった

段丘上は、新緑あふれる飛鳥山(あすかやま)公園である。

中央部辺りから入ると、桜などの豊富な新緑がみずみずしい。上がってすぐの所に、青

銅の聖観世音菩薩像が立っていた。

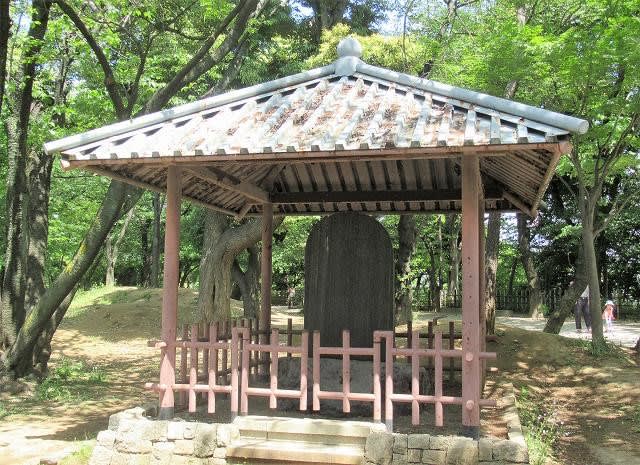

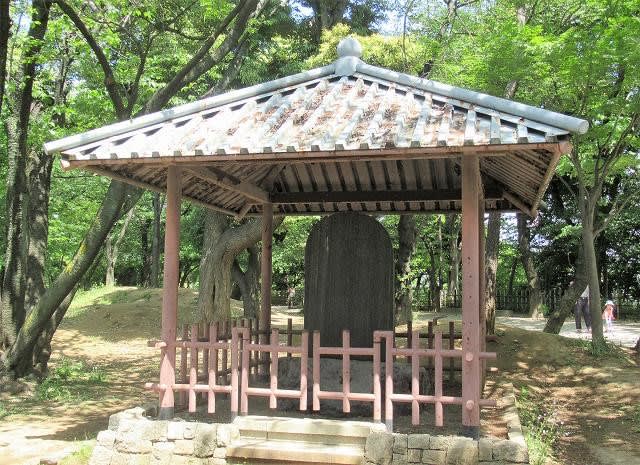

東側の園路を北に進む。屋根がけの大きな石碑があった。「象山先生桜賦(さくらふ)」

碑のようだが、碑文は霞んでいて判読できない。

桜賦は、信濃国松代藩士の佐久間象山(さくましょうざん)が、門弟吉田松陰の密出国

に連座し松代(まつしろ)に蟄居(ちっきょ)中の万延元(1860)年に作られたとい

われ、明治14(1881)年に門弟の勝海舟らにより建立されたという。

公園の北端からは北側の展望が広がり、そばの花壇はパンジーの花盛り。

近くに石積みの塔があり、標高25.4mと記され、その前に公共基準点もある。

折り返し西側の園路を南へ。桜並木を中ほどまで戻ると「明治維新百年植樹記念碑」が

立っていた。

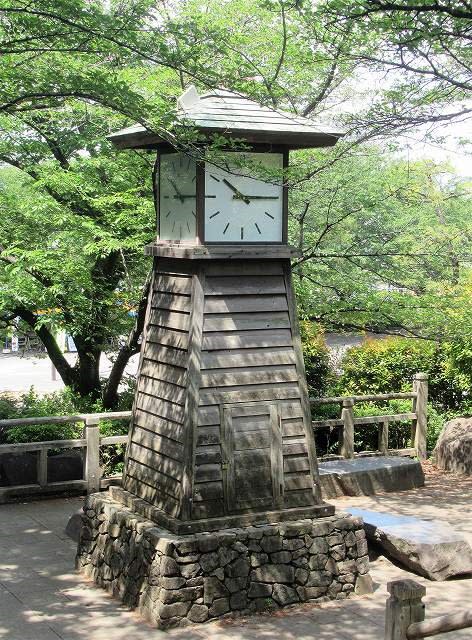

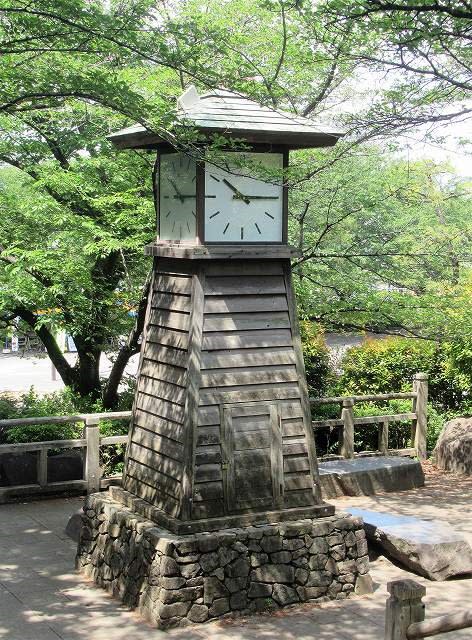

その先には「そのかみの 山をおほひし 花ふぶき まぼろしにして あがる噴水

赤鳥」と刻まれた水上赤鳥歌碑もある。すぐ下に和風の時計塔が目につく。

近くには、「飛鳥山の歴史」碑と都指定有形文化財「飛鳥山碑」があった。「飛鳥山碑」

には、豊島氏が王子権現を勧請したこと、王子、飛鳥山、音無川の地名の由来、8代将軍

吉宗と飛鳥山との関わりなどが記されているという↓。

公園の中央部やや南寄り一帯は児童エリアで、滑り台などの遊具が設けられ、その二隅

に都電6080号車輌とSLD51853号機関車が静態保存されていた。

都電は公園横の荒川線も走っていて、戦後初めての新造車で昭和24(1949)年の

製造。昭和46(1971)年3月まで荒川車庫に配属されていたという。

D51型SLは昭和18(1943)年の製造、吹田、姫路、酒田などの機関区に配属

され、月へ約2.5往復の194万2千㎞余りを走行したようだ。

公園の南西側に紙の博物館↑、区立飛鳥山資料館、渋沢史料館が並ぶが入館は省き、渋

沢史料館の南東側、旧渋沢庭園に入る。

この一角は、次の1万円札の顔となる渋沢栄一が明治12(1879)年から亡くなる

昭和6(1931)年まで、初めは別荘、後には本邸として住んだ「曖依村荘(あいいそ

んそう)」跡とのこと。

敷地は約2万8千㎡あり、日本館と西洋館を結ぶ母屋のほか、いろいろな建物が建って

いたとか。現在は大正期の小建築「晩香廬(ばんこうろ)」と「青渕文庫(せいえんぶん

こ)」のみが保存され、国指定重要文化財になっている。

晩香廬と青縁文庫は有料(300円)だが旧渋沢庭園は無料。桜など新緑あふれる庭園

を一巡し、石灯ろうや茶席「無心庵」跡、兜稲荷社跡などを回り、青渕文庫↓も眺めた。

渋沢史料館近くに「平和の女神像」が立っていた。日中国交正常化を記念し、人類の理

想である平和と幸福を願い1974年に建立したもの。

作者は長崎の「平和祈念像」の作者、北村西望(きたむらせいぼう)という。

渋沢史料館↑の先から飛鳥山公園を出た。駐車場の先で折り返すように北東への細道を

進み、日蓮宗祈祷所の妙見寺へ。境内は狭いので山門から眺めるに留める。

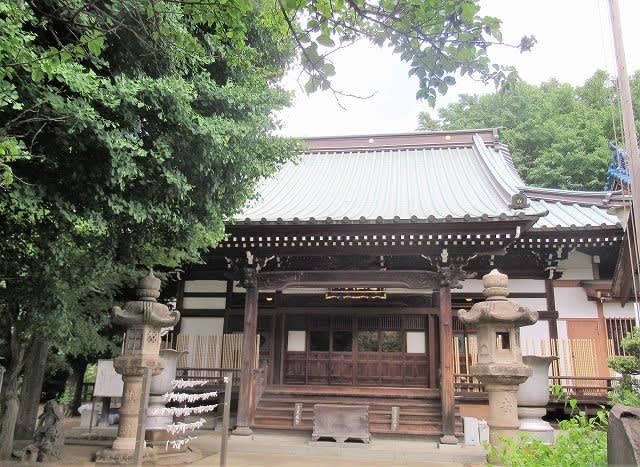

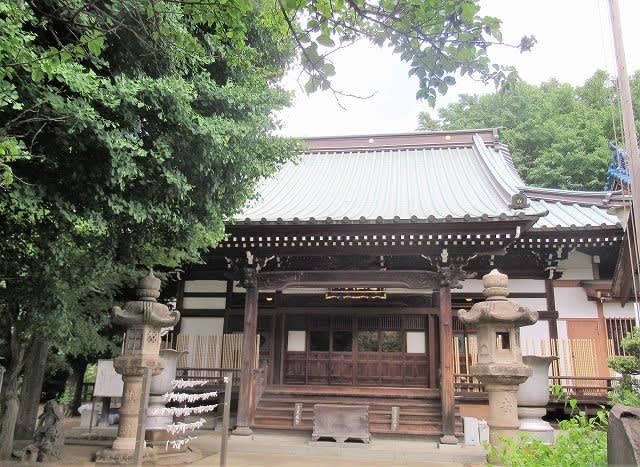

少し戻り、さらに細道を東に抜けて、七社(ななしゃ)神社に入る。

江戸時代には、南東に1㎞ほどの現在の古河(ふるかわ)庭園内の無量寺境内に祭られ

ていたことが「江戸名所図会(ずえ)」に描かれていたとか。

神仏分離により明治2(1869)年に当地に遷座され、西ヶ原村の総鎮守になったと

いう。

古くから子宝・子孫繁栄の神徳があるようで、境内中央部の願掛け公孫樹(いちょう)

と呼ぶ大イチョウの回りには、たくさんの絵馬が奉納され、中には八重桜絵馬もあった。

本殿前に咲く八重桜を描いたものだが、その八重桜の品種は御衣黄(ぎょいこう)で、

4月中旬頃開花するという。

丸い絵馬には犬の親子が描かれていたが、どうやら拝殿前の狛犬を模したもののよう。

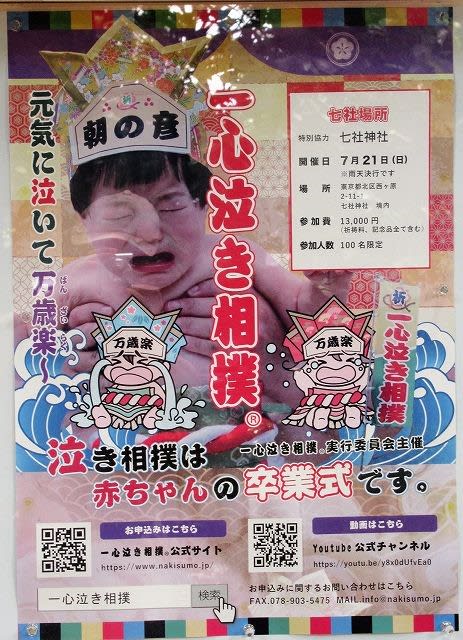

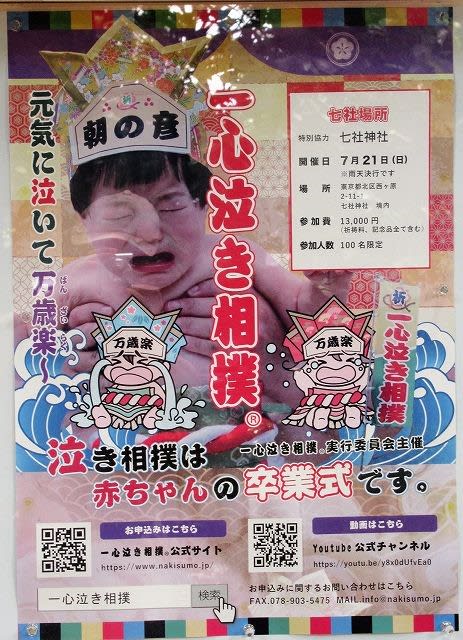

7月21日には「一心泣き相撲」と呼ぶ催しも開催されるようで、なかなか興味深い神

社だった。

正面の石鳥居を出て、都道455号に合するところに一の鳥居が立ち、都道の両側には

立派な一里塚が残り、ケヤキやクスノキなどの大木が目に入る。

「西ヶ原一里塚」で、慶長9(1604)年に幕府が日本橋を起点として道程の目安と

して築いたもののひとつ。日光御成(にっこうおなり)街道では本郷追分に次ぐ2番目の

一里塚で、国指定史跡である。

旧道を挟んで一対の塚が現存しているが、大正時代には東京市電の軌道延長路線上にあ

るため撤去されそうになったが、渋沢栄一や東京市長、滝野川町長などの運動で保存に成

功したようで、都内の一里塚で旧位置に残る貴重な文化財だという。

都道を飛鳥山公園の中央部付近まで戻って西に延びる細道に入り、都電荒川線の飛鳥山

駅南側の踏切を横断する。

すぐ先に小さな地蔵堂があり、「江戸三大身代(みがわり)地蔵尊」の標石が立ってい

た。

左手には本智院・滝野川不動尊の立派な標石があるが境内はわずかで、小さいお堂に不

動尊らしい石像が祭られていた。

首都高中央環状線・国道122号の広い道路を横断して滝野川二丁目へ。

住宅街なので、速度を抑えるためにしたらしい緩やかなカーブ道沿いに、国重要文化財

「旧醸造試験所第一工場(赤煉瓦酒造工場)」が残ったいた。

隣に醸造試験所跡地公園があるが、工場には柵があり近づけない。

その道の途中から左折、右折して、石神井川(しゃくじいがわ)右岸を背にした正受院

(しょうじゅいん)へ。参道の途中に「不動の滝跡」の説明板がある。

不動の滝は、正受院本堂裏の谷から下った石神井川の岸にあったとか。室町時代に大和

国の学仙坊(がくせんぼう)という修行僧がこの地を訪れ、庵をむすんで正受院を草創し、

その秋に石神井川の増水後、川から不動像をすくい上げて滝のそばに安置したことから、

「不動の滝」と名付けられたという。

中門を入った辺りに咲いていた花。

境内は、豊富な新緑にあふれている。本堂前に立つ大イチョウの下に、石造の近藤守重

(もりしげ)坐像がある。

守重は通称重蔵(じゅうぞう)で、寛政10(1798)年、幕府から蝦夷地の調査を

命ぜられ、高田屋嘉兵衛の協力を受け、この石像のような甲冑に身を固めてエトロフ島に

渡り、現地の開拓に尽力した人。

文政5(1822)年から4年間、正受院の東隣に滝野川文庫という書斎を設けて住ん

だという。近藤重蔵の名は知っていたが、ここがゆかりの地であったとは知らなかった。

本堂左手に慈眼堂が、その横には「赤ちゃんの供養塔」という地蔵大菩薩立像があり、

それらの前は赤ちゃん供養のための花束がたくさん奉納されていた。

境内に咲くカルミヤ

山門を出て東側から石神井川右岸沿いの遊歩道に回り、上流に向かう。川沿いはソメイ

ヨシノの並木が続いている。

「音無さくら緑地」↑際まで進んで松橋を渡る。橋には松のデザインが施されていた。

橋の北側、王子本町二丁目には、昭和時代らしい民家が目に入る。

都道455号を横断して、王子二小横から急坂の「王子稲荷の坂」を下って行くと、そ

の王子稲荷神社が祭られていた。

この境内も緑陰豊富で、拝殿はきらびやかな装飾や彫刻が施されている。

急石段を東に下り、正面の山門を出た。

北側近くにある金輪寺前を通過し、12時02分にゴールの名主の滝(なぬしのたき)

公園の東側の薬医門を入る。

名主の滝公園は、安政年間(1854~60)に王子村の名主「畑野孫八」が自邸に開

いたのが始まりで、名前の由来もここから来ているよう。

庭園として整備されたのは明治の中頃、昭和13(1938)には精養軒が買収し、食

堂やプールなどが作られ公開され続けたが、昭和20年4月の空襲で焼失し、東京都によ

り再公開されたのは昭和35(1960)年という。

王子周辺にはかつて「王子七滝」と呼ばれる7つの滝があったが、「名主の滝」だけが

現存する唯一の滝。落差8mで都内有数の男滝(おだき)など4つの滝があるが、現在は

男滝のみ10時~16時の間のみ流れ落ちているよう。

園内にはケヤキ・エノキ・シイ、ヤマモミジなどが植えられ、斜面を巧みに利用して自

然の風景を取り入れた回遊式庭園になっている。

名主の滝の名は知っていたが来たのは初めて。東京二十三区内とは思えぬ緑いっぱいの

公園だった。

薬医門のそばに中の島のある池があり、対岸にキショウブが咲く。

キショウブの横を経て、流れ沿いのうっそうとした樹林内を上がり下りして巡ったが、

なかなか皆さんの昼食地が見つからない。

薬医門とは離れた、管理事務所やトイレのある公園の北端寄り、正門近くのベンチに着

いたのは12時18分だった。近くに、垂直の斜面から流れ落ちる男滝が望まれた。

昼食後、記念撮影とゆっくりのミーティングをして、散会となる。(続く)

アウトドアランキング

アウトドアランキング

にほんブログ村

カタツムリ歩行の第5回同窓会に参加した。集合はJR京浜東北線の王子駅南口。今回

の担当のKさんに地図をもらい9時57分に駅を出た。

西側線路沿いを少しで、歩道橋でJR東北本線の線路を越える。さらに階段を上がった

段丘上は、新緑あふれる飛鳥山(あすかやま)公園である。

中央部辺りから入ると、桜などの豊富な新緑がみずみずしい。上がってすぐの所に、青

銅の聖観世音菩薩像が立っていた。

東側の園路を北に進む。屋根がけの大きな石碑があった。「象山先生桜賦(さくらふ)」

碑のようだが、碑文は霞んでいて判読できない。

桜賦は、信濃国松代藩士の佐久間象山(さくましょうざん)が、門弟吉田松陰の密出国

に連座し松代(まつしろ)に蟄居(ちっきょ)中の万延元(1860)年に作られたとい

われ、明治14(1881)年に門弟の勝海舟らにより建立されたという。

公園の北端からは北側の展望が広がり、そばの花壇はパンジーの花盛り。

近くに石積みの塔があり、標高25.4mと記され、その前に公共基準点もある。

折り返し西側の園路を南へ。桜並木を中ほどまで戻ると「明治維新百年植樹記念碑」が

立っていた。

その先には「そのかみの 山をおほひし 花ふぶき まぼろしにして あがる噴水

赤鳥」と刻まれた水上赤鳥歌碑もある。すぐ下に和風の時計塔が目につく。

近くには、「飛鳥山の歴史」碑と都指定有形文化財「飛鳥山碑」があった。「飛鳥山碑」

には、豊島氏が王子権現を勧請したこと、王子、飛鳥山、音無川の地名の由来、8代将軍

吉宗と飛鳥山との関わりなどが記されているという↓。

公園の中央部やや南寄り一帯は児童エリアで、滑り台などの遊具が設けられ、その二隅

に都電6080号車輌とSLD51853号機関車が静態保存されていた。

都電は公園横の荒川線も走っていて、戦後初めての新造車で昭和24(1949)年の

製造。昭和46(1971)年3月まで荒川車庫に配属されていたという。

D51型SLは昭和18(1943)年の製造、吹田、姫路、酒田などの機関区に配属

され、月へ約2.5往復の194万2千㎞余りを走行したようだ。

公園の南西側に紙の博物館↑、区立飛鳥山資料館、渋沢史料館が並ぶが入館は省き、渋

沢史料館の南東側、旧渋沢庭園に入る。

この一角は、次の1万円札の顔となる渋沢栄一が明治12(1879)年から亡くなる

昭和6(1931)年まで、初めは別荘、後には本邸として住んだ「曖依村荘(あいいそ

んそう)」跡とのこと。

敷地は約2万8千㎡あり、日本館と西洋館を結ぶ母屋のほか、いろいろな建物が建って

いたとか。現在は大正期の小建築「晩香廬(ばんこうろ)」と「青渕文庫(せいえんぶん

こ)」のみが保存され、国指定重要文化財になっている。

晩香廬と青縁文庫は有料(300円)だが旧渋沢庭園は無料。桜など新緑あふれる庭園

を一巡し、石灯ろうや茶席「無心庵」跡、兜稲荷社跡などを回り、青渕文庫↓も眺めた。

渋沢史料館近くに「平和の女神像」が立っていた。日中国交正常化を記念し、人類の理

想である平和と幸福を願い1974年に建立したもの。

作者は長崎の「平和祈念像」の作者、北村西望(きたむらせいぼう)という。

渋沢史料館↑の先から飛鳥山公園を出た。駐車場の先で折り返すように北東への細道を

進み、日蓮宗祈祷所の妙見寺へ。境内は狭いので山門から眺めるに留める。

少し戻り、さらに細道を東に抜けて、七社(ななしゃ)神社に入る。

江戸時代には、南東に1㎞ほどの現在の古河(ふるかわ)庭園内の無量寺境内に祭られ

ていたことが「江戸名所図会(ずえ)」に描かれていたとか。

神仏分離により明治2(1869)年に当地に遷座され、西ヶ原村の総鎮守になったと

いう。

古くから子宝・子孫繁栄の神徳があるようで、境内中央部の願掛け公孫樹(いちょう)

と呼ぶ大イチョウの回りには、たくさんの絵馬が奉納され、中には八重桜絵馬もあった。

本殿前に咲く八重桜を描いたものだが、その八重桜の品種は御衣黄(ぎょいこう)で、

4月中旬頃開花するという。

丸い絵馬には犬の親子が描かれていたが、どうやら拝殿前の狛犬を模したもののよう。

7月21日には「一心泣き相撲」と呼ぶ催しも開催されるようで、なかなか興味深い神

社だった。

正面の石鳥居を出て、都道455号に合するところに一の鳥居が立ち、都道の両側には

立派な一里塚が残り、ケヤキやクスノキなどの大木が目に入る。

「西ヶ原一里塚」で、慶長9(1604)年に幕府が日本橋を起点として道程の目安と

して築いたもののひとつ。日光御成(にっこうおなり)街道では本郷追分に次ぐ2番目の

一里塚で、国指定史跡である。

旧道を挟んで一対の塚が現存しているが、大正時代には東京市電の軌道延長路線上にあ

るため撤去されそうになったが、渋沢栄一や東京市長、滝野川町長などの運動で保存に成

功したようで、都内の一里塚で旧位置に残る貴重な文化財だという。

都道を飛鳥山公園の中央部付近まで戻って西に延びる細道に入り、都電荒川線の飛鳥山

駅南側の踏切を横断する。

すぐ先に小さな地蔵堂があり、「江戸三大身代(みがわり)地蔵尊」の標石が立ってい

た。

左手には本智院・滝野川不動尊の立派な標石があるが境内はわずかで、小さいお堂に不

動尊らしい石像が祭られていた。

首都高中央環状線・国道122号の広い道路を横断して滝野川二丁目へ。

住宅街なので、速度を抑えるためにしたらしい緩やかなカーブ道沿いに、国重要文化財

「旧醸造試験所第一工場(赤煉瓦酒造工場)」が残ったいた。

隣に醸造試験所跡地公園があるが、工場には柵があり近づけない。

その道の途中から左折、右折して、石神井川(しゃくじいがわ)右岸を背にした正受院

(しょうじゅいん)へ。参道の途中に「不動の滝跡」の説明板がある。

不動の滝は、正受院本堂裏の谷から下った石神井川の岸にあったとか。室町時代に大和

国の学仙坊(がくせんぼう)という修行僧がこの地を訪れ、庵をむすんで正受院を草創し、

その秋に石神井川の増水後、川から不動像をすくい上げて滝のそばに安置したことから、

「不動の滝」と名付けられたという。

中門を入った辺りに咲いていた花。

境内は、豊富な新緑にあふれている。本堂前に立つ大イチョウの下に、石造の近藤守重

(もりしげ)坐像がある。

守重は通称重蔵(じゅうぞう)で、寛政10(1798)年、幕府から蝦夷地の調査を

命ぜられ、高田屋嘉兵衛の協力を受け、この石像のような甲冑に身を固めてエトロフ島に

渡り、現地の開拓に尽力した人。

文政5(1822)年から4年間、正受院の東隣に滝野川文庫という書斎を設けて住ん

だという。近藤重蔵の名は知っていたが、ここがゆかりの地であったとは知らなかった。

本堂左手に慈眼堂が、その横には「赤ちゃんの供養塔」という地蔵大菩薩立像があり、

それらの前は赤ちゃん供養のための花束がたくさん奉納されていた。

境内に咲くカルミヤ

山門を出て東側から石神井川右岸沿いの遊歩道に回り、上流に向かう。川沿いはソメイ

ヨシノの並木が続いている。

「音無さくら緑地」↑際まで進んで松橋を渡る。橋には松のデザインが施されていた。

橋の北側、王子本町二丁目には、昭和時代らしい民家が目に入る。

都道455号を横断して、王子二小横から急坂の「王子稲荷の坂」を下って行くと、そ

の王子稲荷神社が祭られていた。

この境内も緑陰豊富で、拝殿はきらびやかな装飾や彫刻が施されている。

急石段を東に下り、正面の山門を出た。

北側近くにある金輪寺前を通過し、12時02分にゴールの名主の滝(なぬしのたき)

公園の東側の薬医門を入る。

名主の滝公園は、安政年間(1854~60)に王子村の名主「畑野孫八」が自邸に開

いたのが始まりで、名前の由来もここから来ているよう。

庭園として整備されたのは明治の中頃、昭和13(1938)には精養軒が買収し、食

堂やプールなどが作られ公開され続けたが、昭和20年4月の空襲で焼失し、東京都によ

り再公開されたのは昭和35(1960)年という。

王子周辺にはかつて「王子七滝」と呼ばれる7つの滝があったが、「名主の滝」だけが

現存する唯一の滝。落差8mで都内有数の男滝(おだき)など4つの滝があるが、現在は

男滝のみ10時~16時の間のみ流れ落ちているよう。

園内にはケヤキ・エノキ・シイ、ヤマモミジなどが植えられ、斜面を巧みに利用して自

然の風景を取り入れた回遊式庭園になっている。

名主の滝の名は知っていたが来たのは初めて。東京二十三区内とは思えぬ緑いっぱいの

公園だった。

薬医門のそばに中の島のある池があり、対岸にキショウブが咲く。

キショウブの横を経て、流れ沿いのうっそうとした樹林内を上がり下りして巡ったが、

なかなか皆さんの昼食地が見つからない。

薬医門とは離れた、管理事務所やトイレのある公園の北端寄り、正門近くのベンチに着

いたのは12時18分だった。近くに、垂直の斜面から流れ落ちる男滝が望まれた。

昼食後、記念撮影とゆっくりのミーティングをして、散会となる。(続く)

アウトドアランキング

アウトドアランキングにほんブログ村