2023年3月15日(水) 〈午前・上徳寺と東本願寺〉

連泊した四条烏丸(しじょうからすま)近くのビジネスホテルを、9時過ぎにチェック

アウトした。

京都市営地下鉄烏丸線の四条駅から9時21分発で京都駅に行き、構内のコインロッカ

ーに不要な荷物を預ける。

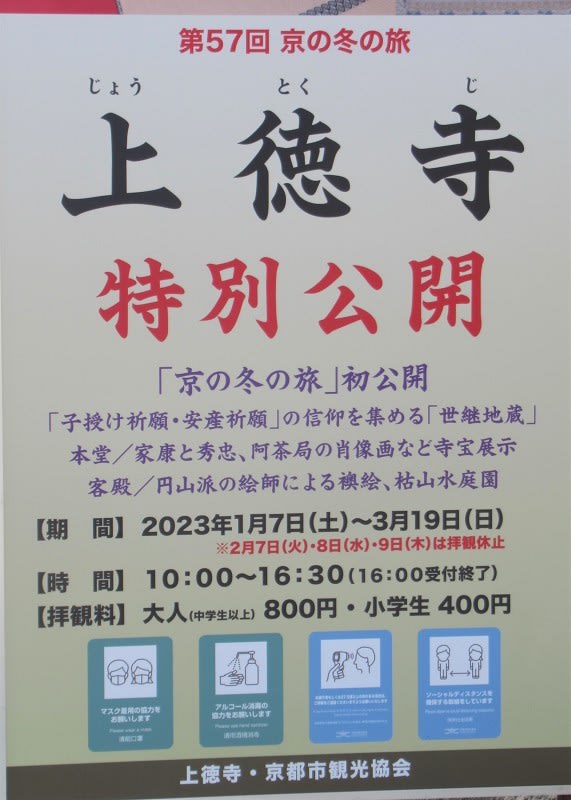

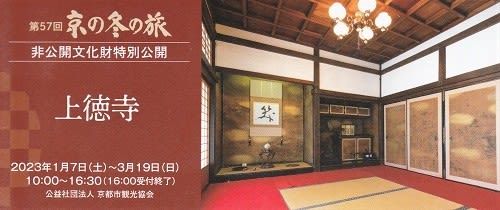

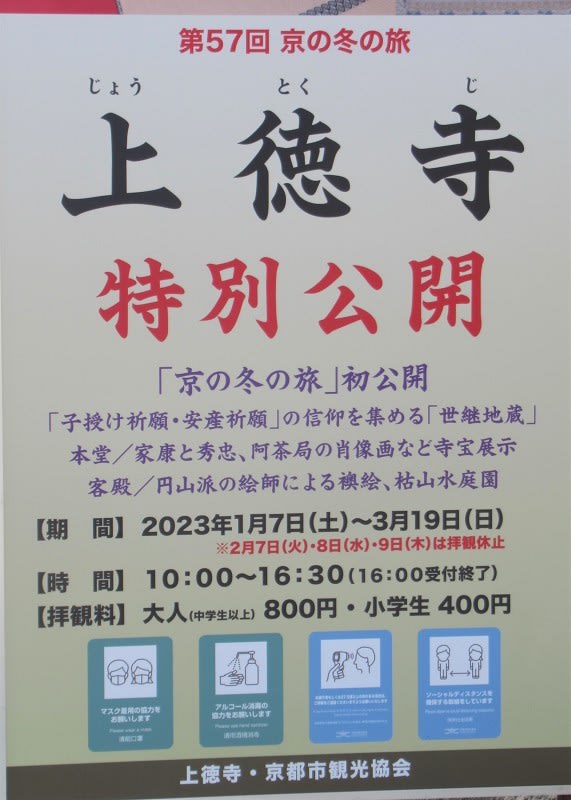

今日午前中は、「京の冬の旅」キャンペーンで特別公開中の上徳寺と東本願寺の拝観の

予定。

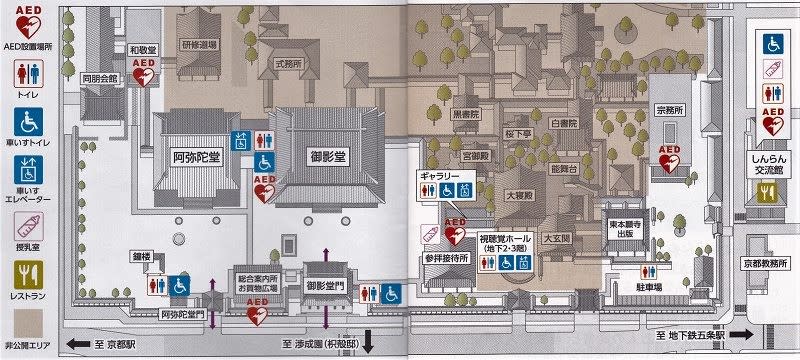

駅前から北に延びる烏丸通を進み、この後訪れる広大な敷地の東本願御前を北進する。

通りの東側、仏具店の前に、小石を並べた飾りものが。

東本願寺境内の東北端近くから、烏丸通の東側の細い通りに回って北へ、2本目の富小

路通りの途中、連光寺境内で河津ざくらが見ごろになっていた。

さらに少しで五条通という手前にある、今日最初の特別公開中の寺、上徳寺(じょうと

くじ)門前へ。

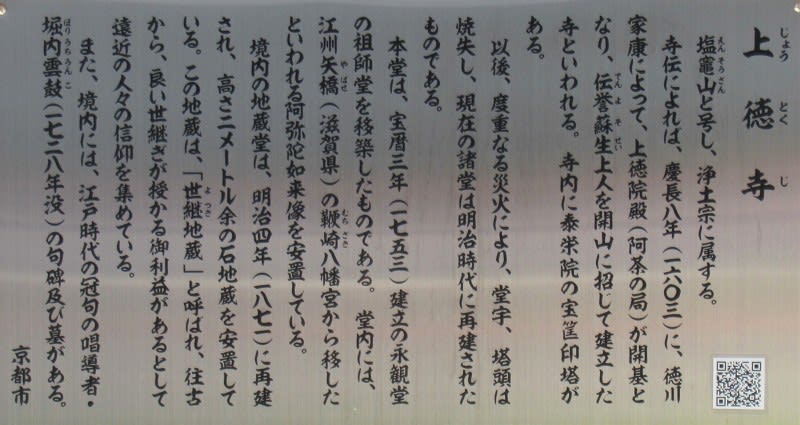

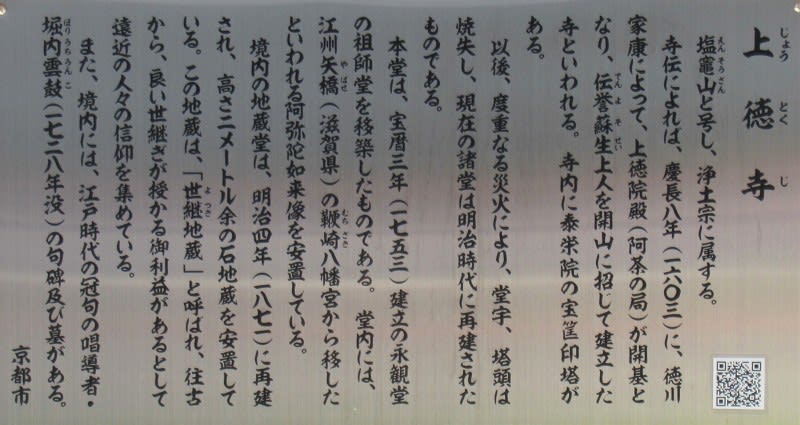

上徳寺は、「大坂夏の陣」に関わったという徳川家康の側室・阿茶の局(あちゃのつぼ

ね)を開基として創建されたとか。 以下は門前のパネルから。

通称「代継地蔵(よつぎじぞう)」と呼ばれ、子育て祈願や安産祈願の信仰を集める像

高約2mの石像があり、今回の公開では地蔵堂内部に入り間近に参拝できるという(撮影

は禁止)(拝観料800円)。

また、家康と二代将軍秀忠や阿茶の局の肖像画など寺宝も特別展示され、貴族の邸から

移築したと伝わる書院造りの客殿では、紅葉や桜を描いた江戸後期の円山派絵師による襖

絵、枯山水庭園なども拝観で来るよう(これらは撮影可能)。

まずは門を入った左手の受付で特別拝観券を求め、正面のお堂に参拝する。

その後、左手にある建物に入って特別公開中の部屋を順次巡る。

まずは上徳寺の本尊である木像阿弥陀如来立像。鎌倉時代の仏師・快慶作とされ、昨年

11月に京都市指定文化

財に答申されたよう。

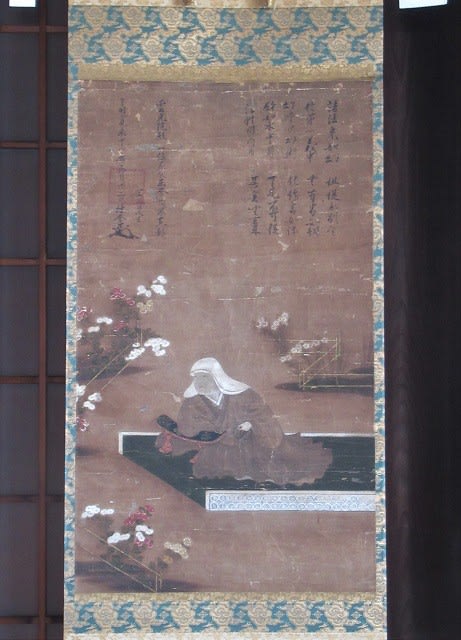

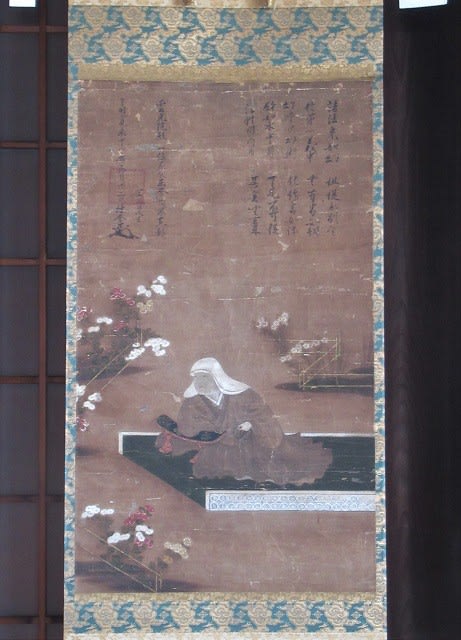

別の間に並ぶ三幅の肖像画、右から徳川秀忠像、家康の側室・阿茶の局像、徳川家康像。

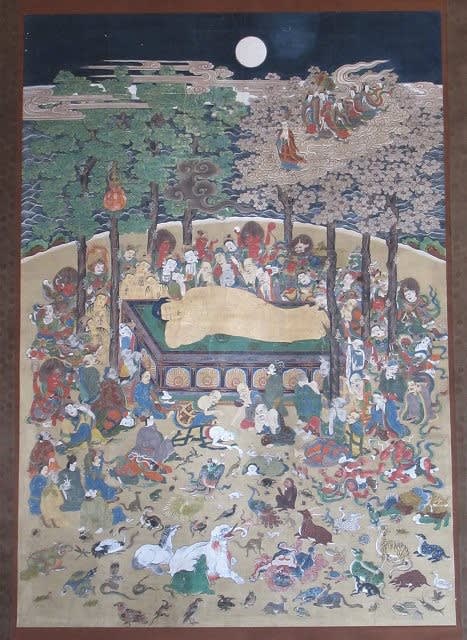

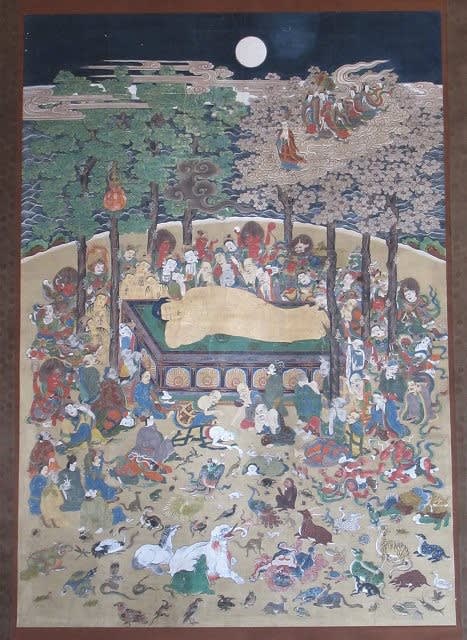

釈迦涅槃図

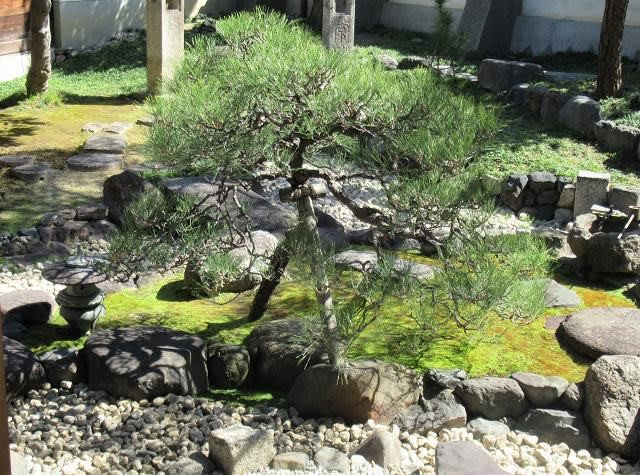

別の間へ回って襖絵などを拝観する。こちらはもみじの間

桜之間

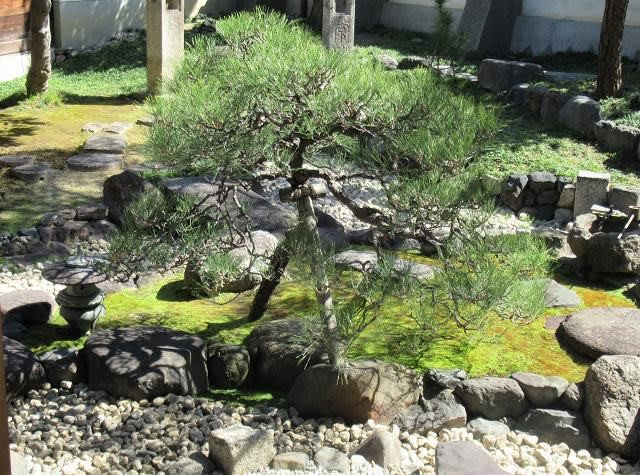

庭園なども眺める。

こちらの建物↑内の拝観を終えて地蔵堂↓に回り、代継地蔵を拝観したが撮影禁止。

狭い境内には、別の小さな地蔵堂もあった。

墓地にも回って開基の阿茶局の墓地へも。

境内中央部部にはつるべ井戸が。

ひととおりの拝観を終え、11時15分頃上徳寺を後にした。

往路の富小路通りを戻った東本願寺へ向かう。南側正面に京都駅前に立つ京都タワーが。

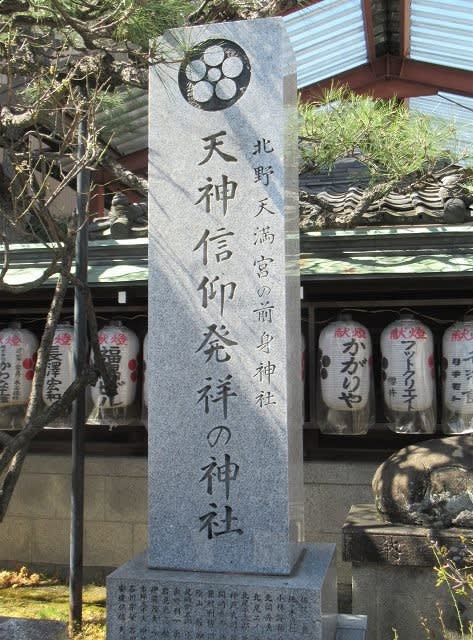

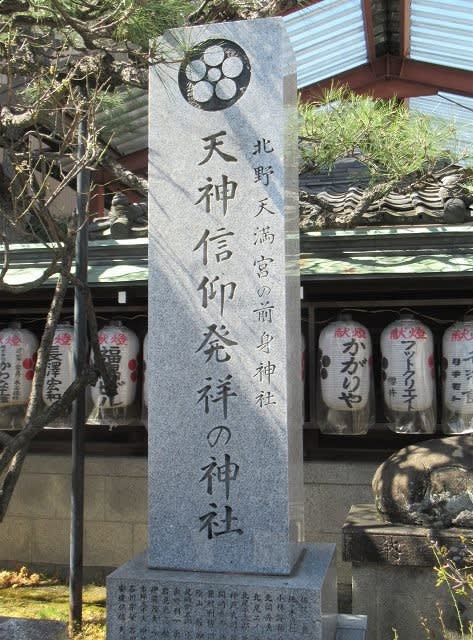

河津ざくらの咲く連光寺の少し先には、洛陽天満宮二十五社の一つに数えられていると

いう文子(あやこ)天満宮が。

文子とは、菅原道真の乳母の多治比文子(たじひのあやこ)で、当初は右京七条二坊の

自宅に小さな祠〈ほこら〉を建てたのが起こりで、北野天満宮の前身とも伝えられ、現在

の社殿は江戸時代の3度の大火で類焼後、大正7(1918)年の造営という。

烏丸通に出て正面に京都タワーが近づき、次の「京の冬の旅」キャンペーンで特別公開

中の東本願寺の、御影堂(ごえいどう)門前へ。

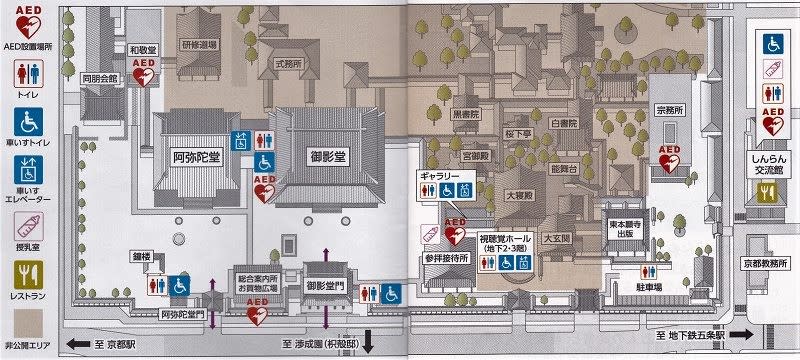

御影堂は、正面21m、側面13m、高さ27あり、木造建築の山門としては世界最大

級とか。1911(明治44)の落成で、国指定重要文化財となっている。

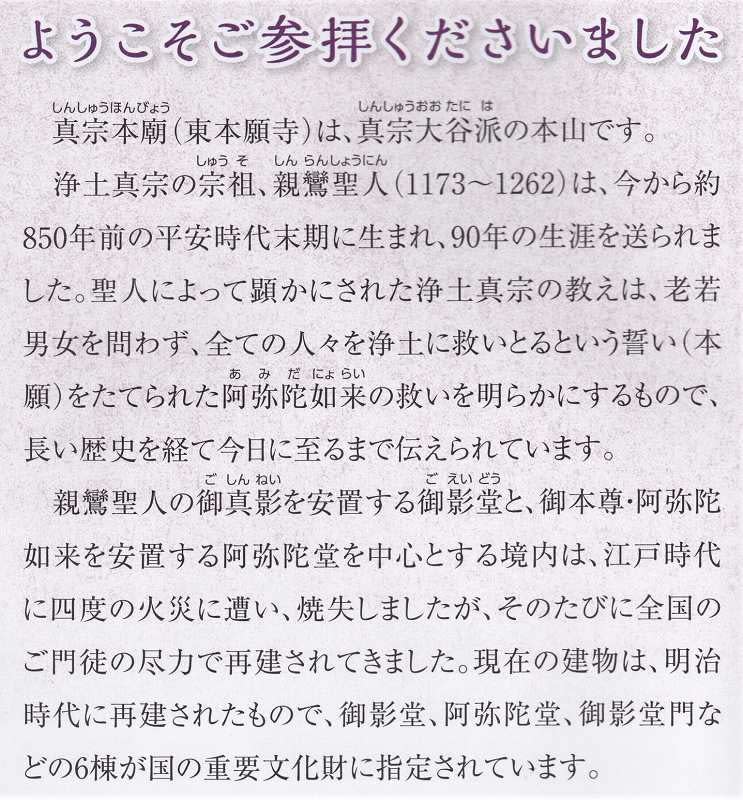

東本願寺は10日後からの、「宗祖親鸞聖人誕生850年、立教開宗800年の慶讃法

要(きょうさん)」を控え、境内ではその準備が進められていた。

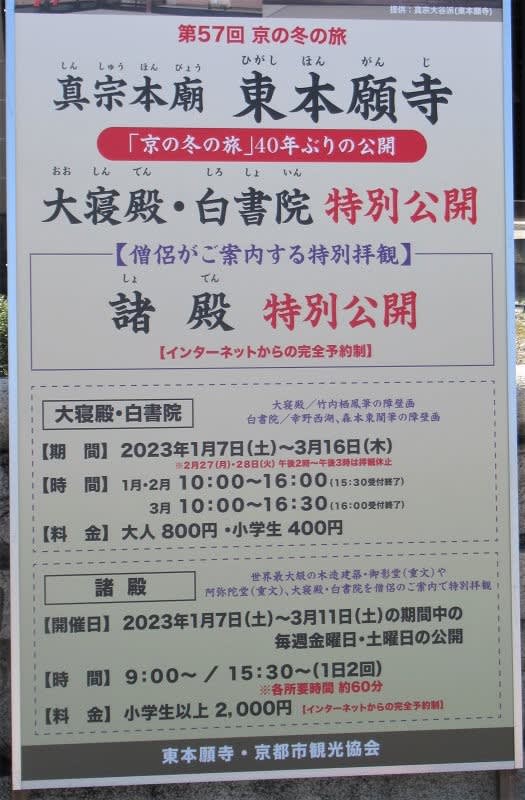

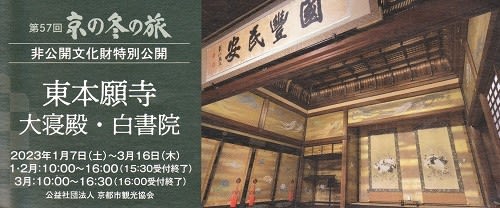

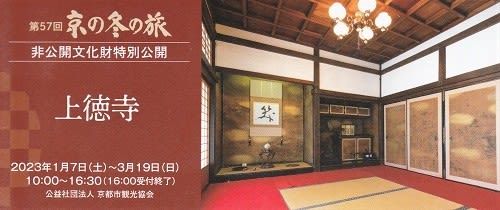

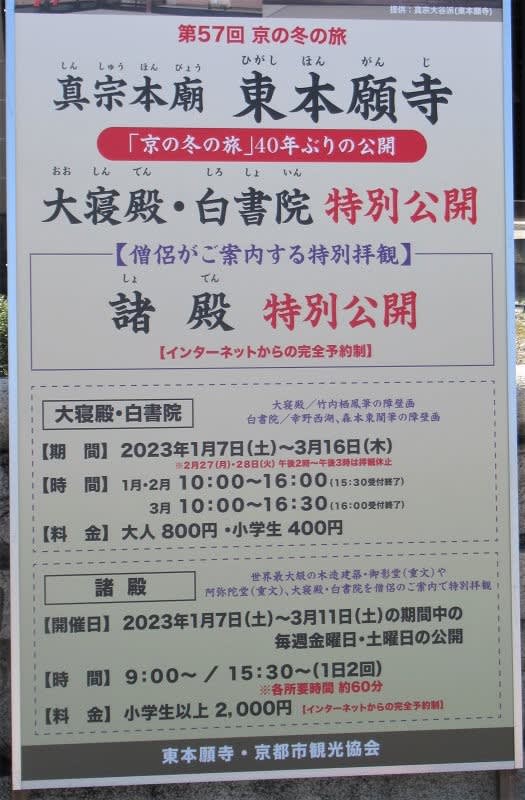

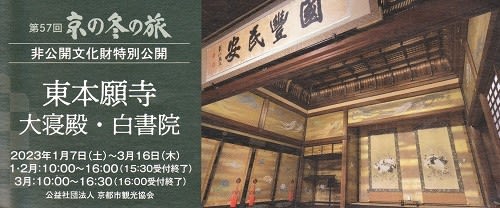

東本願寺境内は普段でも拝観できるが、今回特別公開されたのは、大寝殿(おおしんで

ん)と白書院(しろしょいん)の2か所(拝観料800円)。特別公開期間は明日まで。

11時40分過ぎに御影堂を入り、境内右手の大寝殿前の受付で受付を済ませる。

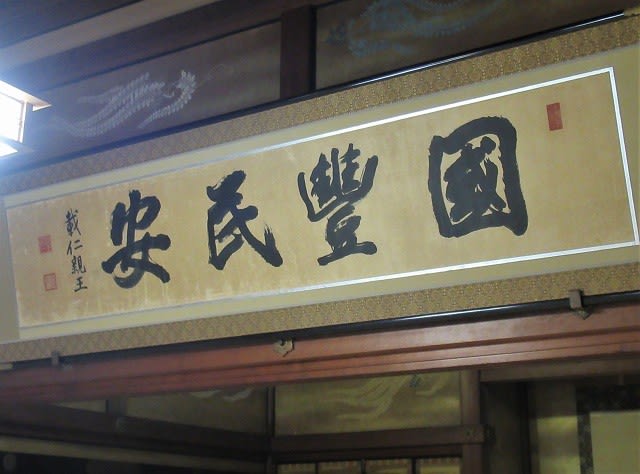

大寝殿は、1864(元治元)年の「蛤御門(はまぐりごもん)の変」で御門とともに

焼失後、1867(慶応3)年に上棟され、現在の本廟内で最も古い建物のよう。

公式行事や儀式に使用される部分の中心で、現在では接待や行事の集合場所、法話会場

などにも使われているとか。

上段の間の障壁画は、1934(昭和9)年に竹内栖鳳(たけうちせいほう)が描いた

という。

ガイドの方の引率で説明を聞きながら巡り、障壁画も拝観したが、ガラス越しなので見

にくかった。

大寝殿の拝観後、庭を眺めながら廊下を進んで白書院に回る。

白書院は、1911(明治44)年の親鸞聖人650回御遠忌の際、大阪の戸田猶七氏

の寄進で再建されたとか。白書院の説明パネルから

明け放たれたそれらの間を一巡して、天井や襖絵などを拝観した。

部屋の天井は、奥の間に進むにつれて格式高い格天井(ごうてんじょう)などに。

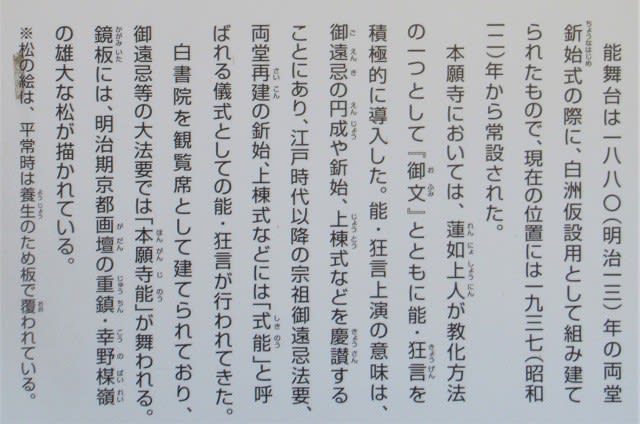

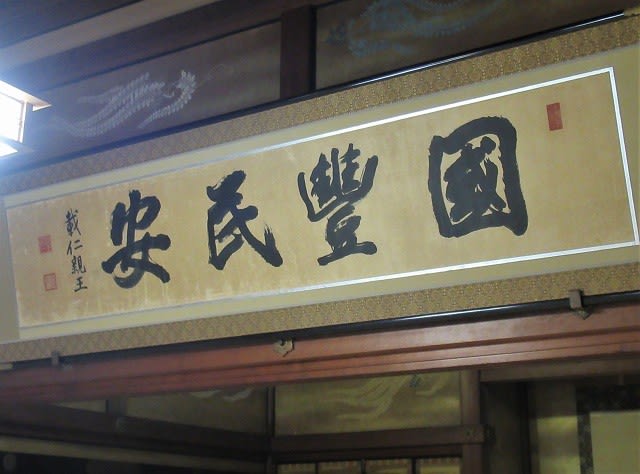

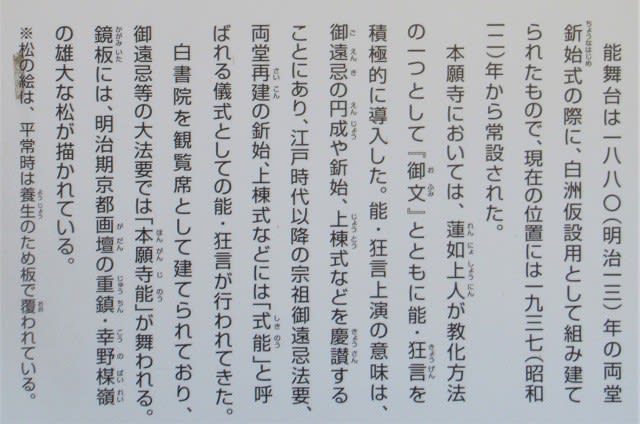

白書院と相対して東側に能舞台がある。

能舞台の説明パネルから

庭園の紅梅が咲き出していた。

白書院の拝観を終え、往路の廊下を御影堂に戻り、特別公開か所の拝観を終える。

御影堂正面から御影堂門、手前は慶讃法要用のテントなど。

この後は、境内を南に進んで京都駅方面に向かう。

御影堂の南側は阿弥陀堂。本尊の阿弥陀如来を安置し、御影堂の建築様式が和様の道場

形式なのに対し、禅宗様の仏堂形式で立てられているという。

落成は御影堂と同じ1895(明治28)年で、正面52m、側面47m、高さ29m

あり、ここも国指定重要文化財。内部の拝観は省いた。

境内の南東端にある鐘楼

その近く、阿弥陀堂の正面、東側には阿弥陀堂門が。

切妻造(きりづまづくり)・唐破風(からはふ)付の四脚門(しきゃくもn)形式で、

1911(明治44)年の落成とか。江戸時代には「唐門(からもん)」と呼ばれていた

ようで、国指定重要文化財である。

阿弥陀門のそば、総合案内所前にある慶長撞楼(けいちょうつきがね)。

この撞鐘は、1602(慶長7)年、徳川家康から京都烏丸六条に寺地の寄進を得た教

如上人(きょうにょしょうにん)が、2年後の御影堂(ごえいどう)の造営に合わせて鋳

造したものとか。

高さ2.56m、口径1.56mで、竜頭(りゅうず》の方向が撞座(つきざ)に直交

するという古式の鐘のよう。

慶長末年以前の鐘としては、①京都・方広寺、②奈良・東大寺、③山形・羽黒山出羽三

山神社、④鎌倉・円覚寺の鐘に次ぐ5番目の大きさという。

東本願寺の大寝殿と白書院の特別拝観などを終えて、きらびやかな装飾を施した阿弥陀

堂門を13時20分頃出て、京都駅方面に向かう。

〈続く〉

国内旅行ランキング

国内旅行ランキング

にほんブログ村

連泊した四条烏丸(しじょうからすま)近くのビジネスホテルを、9時過ぎにチェック

アウトした。

京都市営地下鉄烏丸線の四条駅から9時21分発で京都駅に行き、構内のコインロッカ

ーに不要な荷物を預ける。

今日午前中は、「京の冬の旅」キャンペーンで特別公開中の上徳寺と東本願寺の拝観の

予定。

駅前から北に延びる烏丸通を進み、この後訪れる広大な敷地の東本願御前を北進する。

通りの東側、仏具店の前に、小石を並べた飾りものが。

東本願寺境内の東北端近くから、烏丸通の東側の細い通りに回って北へ、2本目の富小

路通りの途中、連光寺境内で河津ざくらが見ごろになっていた。

さらに少しで五条通という手前にある、今日最初の特別公開中の寺、上徳寺(じょうと

くじ)門前へ。

上徳寺は、「大坂夏の陣」に関わったという徳川家康の側室・阿茶の局(あちゃのつぼ

ね)を開基として創建されたとか。 以下は門前のパネルから。

通称「代継地蔵(よつぎじぞう)」と呼ばれ、子育て祈願や安産祈願の信仰を集める像

高約2mの石像があり、今回の公開では地蔵堂内部に入り間近に参拝できるという(撮影

は禁止)(拝観料800円)。

また、家康と二代将軍秀忠や阿茶の局の肖像画など寺宝も特別展示され、貴族の邸から

移築したと伝わる書院造りの客殿では、紅葉や桜を描いた江戸後期の円山派絵師による襖

絵、枯山水庭園なども拝観で来るよう(これらは撮影可能)。

まずは門を入った左手の受付で特別拝観券を求め、正面のお堂に参拝する。

その後、左手にある建物に入って特別公開中の部屋を順次巡る。

まずは上徳寺の本尊である木像阿弥陀如来立像。鎌倉時代の仏師・快慶作とされ、昨年

11月に京都市指定文化

財に答申されたよう。

別の間に並ぶ三幅の肖像画、右から徳川秀忠像、家康の側室・阿茶の局像、徳川家康像。

釈迦涅槃図

別の間へ回って襖絵などを拝観する。こちらはもみじの間

桜之間

庭園なども眺める。

こちらの建物↑内の拝観を終えて地蔵堂↓に回り、代継地蔵を拝観したが撮影禁止。

狭い境内には、別の小さな地蔵堂もあった。

墓地にも回って開基の阿茶局の墓地へも。

境内中央部部にはつるべ井戸が。

ひととおりの拝観を終え、11時15分頃上徳寺を後にした。

往路の富小路通りを戻った東本願寺へ向かう。南側正面に京都駅前に立つ京都タワーが。

河津ざくらの咲く連光寺の少し先には、洛陽天満宮二十五社の一つに数えられていると

いう文子(あやこ)天満宮が。

文子とは、菅原道真の乳母の多治比文子(たじひのあやこ)で、当初は右京七条二坊の

自宅に小さな祠〈ほこら〉を建てたのが起こりで、北野天満宮の前身とも伝えられ、現在

の社殿は江戸時代の3度の大火で類焼後、大正7(1918)年の造営という。

烏丸通に出て正面に京都タワーが近づき、次の「京の冬の旅」キャンペーンで特別公開

中の東本願寺の、御影堂(ごえいどう)門前へ。

御影堂は、正面21m、側面13m、高さ27あり、木造建築の山門としては世界最大

級とか。1911(明治44)の落成で、国指定重要文化財となっている。

東本願寺は10日後からの、「宗祖親鸞聖人誕生850年、立教開宗800年の慶讃法

要(きょうさん)」を控え、境内ではその準備が進められていた。

東本願寺境内は普段でも拝観できるが、今回特別公開されたのは、大寝殿(おおしんで

ん)と白書院(しろしょいん)の2か所(拝観料800円)。特別公開期間は明日まで。

11時40分過ぎに御影堂を入り、境内右手の大寝殿前の受付で受付を済ませる。

大寝殿は、1864(元治元)年の「蛤御門(はまぐりごもん)の変」で御門とともに

焼失後、1867(慶応3)年に上棟され、現在の本廟内で最も古い建物のよう。

公式行事や儀式に使用される部分の中心で、現在では接待や行事の集合場所、法話会場

などにも使われているとか。

上段の間の障壁画は、1934(昭和9)年に竹内栖鳳(たけうちせいほう)が描いた

という。

ガイドの方の引率で説明を聞きながら巡り、障壁画も拝観したが、ガラス越しなので見

にくかった。

大寝殿の拝観後、庭を眺めながら廊下を進んで白書院に回る。

白書院は、1911(明治44)年の親鸞聖人650回御遠忌の際、大阪の戸田猶七氏

の寄進で再建されたとか。白書院の説明パネルから

明け放たれたそれらの間を一巡して、天井や襖絵などを拝観した。

部屋の天井は、奥の間に進むにつれて格式高い格天井(ごうてんじょう)などに。

白書院と相対して東側に能舞台がある。

能舞台の説明パネルから

庭園の紅梅が咲き出していた。

白書院の拝観を終え、往路の廊下を御影堂に戻り、特別公開か所の拝観を終える。

御影堂正面から御影堂門、手前は慶讃法要用のテントなど。

この後は、境内を南に進んで京都駅方面に向かう。

御影堂の南側は阿弥陀堂。本尊の阿弥陀如来を安置し、御影堂の建築様式が和様の道場

形式なのに対し、禅宗様の仏堂形式で立てられているという。

落成は御影堂と同じ1895(明治28)年で、正面52m、側面47m、高さ29m

あり、ここも国指定重要文化財。内部の拝観は省いた。

境内の南東端にある鐘楼

その近く、阿弥陀堂の正面、東側には阿弥陀堂門が。

切妻造(きりづまづくり)・唐破風(からはふ)付の四脚門(しきゃくもn)形式で、

1911(明治44)年の落成とか。江戸時代には「唐門(からもん)」と呼ばれていた

ようで、国指定重要文化財である。

阿弥陀門のそば、総合案内所前にある慶長撞楼(けいちょうつきがね)。

この撞鐘は、1602(慶長7)年、徳川家康から京都烏丸六条に寺地の寄進を得た教

如上人(きょうにょしょうにん)が、2年後の御影堂(ごえいどう)の造営に合わせて鋳

造したものとか。

高さ2.56m、口径1.56mで、竜頭(りゅうず》の方向が撞座(つきざ)に直交

するという古式の鐘のよう。

慶長末年以前の鐘としては、①京都・方広寺、②奈良・東大寺、③山形・羽黒山出羽三

山神社、④鎌倉・円覚寺の鐘に次ぐ5番目の大きさという。

東本願寺の大寝殿と白書院の特別拝観などを終えて、きらびやかな装飾を施した阿弥陀

堂門を13時20分頃出て、京都駅方面に向かう。

〈続く〉

にほんブログ村