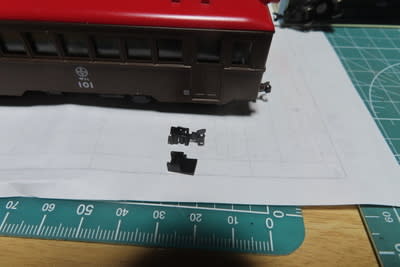

電車部隊のカプラー、アーノルドでさえその跳ね上がりが気になったのに、KATO・Nにすると、、、

写真を撮るまでもなく、連結拒否の態度。

で、引っ鰍ッるだけの「ダミー型ピン式連結器」を試用してみると、やはりというか、なんというか。

押す時はいいのだが、引くとダメ。

ウネウネカーブに入ると、自動開放。

当たり前だがピン式の場合、「受け口」がしっかりしていないと、ピンのホールドが出来ない。

ピンが自由に動ける状態で、直線区間ならまだしも、カーブに入りピンが動くと「自動開放」のスイッチが入ったも同然。

最終的には、受け手の車両の方も片側だけでもピン式にすれば問題ないのだが、そうすると編成を作る際に車両が半ば固定されてしまう。

第一、そのピン式を作るダミーカプラーでさえ、

あと10両分ほどしかない。

で、「バカ友」といろいろ話していた際、「上下逆にしてつけてみたら?」というヒントをもらった。

確かに、アダプターを付けたうえで「Nカプラーホルダー」をつけ、その結果「上反り」状態になるのだから、上下逆に付ければ水平もしくは「下反り」になる可能性は高い。

で、やってみた。

驚いたことに、うまくいった。

正しく言うと、上下逆にするのは、スペーサー用のアダプターだけで、「Nカプラーホルダー」自体は、そのまま。

猫屋線車両の大半は(未確認)、下側に受けの付いた大きめのスペーサーが付いてくるので、それを上下逆にして取り付ける。

受けが上に来るので、カプラーホルダーの抜き差しは下側から。

このかみ合わせは結構きつく作ってあるので、下にぬけるということはないと思うが、心配ならボンド漬けしてもいい。

正常に付けた(上側)に比べ、少しだけ飛び出している感はあるが、気になるほどではない。

ということで電車部隊は、Nカプラーに統一することが決定(ただ次に導入するバケット急行にこのやり方が可能かは不確定)。

*食料より大切な冬の必需品「灯油様」が切れたので買いに行ったら、ャ滑ハ4つ(72L)でなんと7600円もしよる。ャ滑ハ4つで2週間ほどしか持たない、ハァ~~~。

ガソリンは高止まり、灯油も高止まり、コロナは元気、接種券はいまだ来ず、、、、オミクロンが収束しても、また変異種が出てきそう、、、。

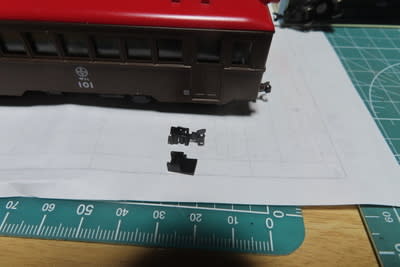

写真を撮るまでもなく、連結拒否の態度。

で、引っ鰍ッるだけの「ダミー型ピン式連結器」を試用してみると、やはりというか、なんというか。

押す時はいいのだが、引くとダメ。

ウネウネカーブに入ると、自動開放。

当たり前だがピン式の場合、「受け口」がしっかりしていないと、ピンのホールドが出来ない。

ピンが自由に動ける状態で、直線区間ならまだしも、カーブに入りピンが動くと「自動開放」のスイッチが入ったも同然。

最終的には、受け手の車両の方も片側だけでもピン式にすれば問題ないのだが、そうすると編成を作る際に車両が半ば固定されてしまう。

第一、そのピン式を作るダミーカプラーでさえ、

あと10両分ほどしかない。

で、「バカ友」といろいろ話していた際、「上下逆にしてつけてみたら?」というヒントをもらった。

確かに、アダプターを付けたうえで「Nカプラーホルダー」をつけ、その結果「上反り」状態になるのだから、上下逆に付ければ水平もしくは「下反り」になる可能性は高い。

で、やってみた。

驚いたことに、うまくいった。

正しく言うと、上下逆にするのは、スペーサー用のアダプターだけで、「Nカプラーホルダー」自体は、そのまま。

猫屋線車両の大半は(未確認)、下側に受けの付いた大きめのスペーサーが付いてくるので、それを上下逆にして取り付ける。

受けが上に来るので、カプラーホルダーの抜き差しは下側から。

このかみ合わせは結構きつく作ってあるので、下にぬけるということはないと思うが、心配ならボンド漬けしてもいい。

正常に付けた(上側)に比べ、少しだけ飛び出している感はあるが、気になるほどではない。

ということで電車部隊は、Nカプラーに統一することが決定(ただ次に導入するバケット急行にこのやり方が可能かは不確定)。

*食料より大切な冬の必需品「灯油様」が切れたので買いに行ったら、ャ滑ハ4つ(72L)でなんと7600円もしよる。ャ滑ハ4つで2週間ほどしか持たない、ハァ~~~。

ガソリンは高止まり、灯油も高止まり、コロナは元気、接種券はいまだ来ず、、、、オミクロンが収束しても、また変異種が出てきそう、、、。