18日(日)。わが家に来てから今日で2807日目を迎え、ロシアのプーチン大統領は16日、ウズベキスタンで開かれた上海協力機構の首脳会議が閉幕した後の記者会見で、最近のウクライナ側の反撃について、「テロや我々の民間施設攻撃の企てがある」とした上で、「ロシア軍がかなりの攻撃をしたが、事態が悪化すれば、より強い対抗策をとる」と警告した というニュースを見て感想を述べるモコタロです

対抗策をとるどころか実際は後退策をとってるじゃん これ以上若者を死なせるな!

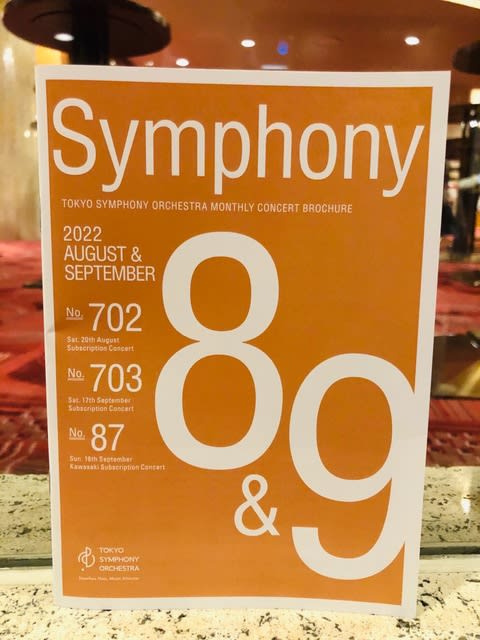

昨日、サントリーホールで東京交響楽団「第703回定期演奏会」を聴きました プログラムは①ドビュッシー「管弦楽のための映像」より「イベリア」、②トマジ「トランペット協奏曲」、③プロコフィエフ「交響曲第5番 変ロ長調 作品100」です

プログラムは①ドビュッシー「管弦楽のための映像」より「イベリア」、②トマジ「トランペット協奏曲」、③プロコフィエフ「交響曲第5番 変ロ長調 作品100」です 演奏は②のトランペット独奏=ティーネ・ティング・ヘルセット、指揮=アジス・ショハキモフです

演奏は②のトランペット独奏=ティーネ・ティング・ヘルセット、指揮=アジス・ショハキモフです

アジス・ショハキモフはウズベキスタン生まれ。2006年にウズベキスタン国立交響楽団首席指揮者に就任。2010年グスタフ・マーラー国際指揮者コンクールで第2位。現在、ストラスブール・フィルハーモニー管弦楽団音楽監督などを務めています

オケは左奥にコントラバス、前に左から第1ヴァイオリン、チェロ、ヴィオラ、第2ヴァイオリンという対抗配置。コンマスはグレブ・ニキティン、隣は東響楽団長兼アシスタント・コンマスの廣岡克隆です

1曲目はドビュッシー「管弦楽のための映像」より「イベリア」です この曲はクロード・ドビュッシー(1862ー1918)が1905年から08年にかけて当初2台のピアノ用に作曲、後に管弦楽曲として完成、1910年にパリで初演されました

この曲はクロード・ドビュッシー(1862ー1918)が1905年から08年にかけて当初2台のピアノ用に作曲、後に管弦楽曲として完成、1910年にパリで初演されました 第1曲「通りの道から」、第2曲「夜の香り」、第3曲「祭りの日の朝」の3曲から成ります

第1曲「通りの道から」、第2曲「夜の香り」、第3曲「祭りの日の朝」の3曲から成ります

第1曲では踊る指揮者が見られました 目立たないもののヴィオラ首席・武生眞紀のソロが素晴らしかった

目立たないもののヴィオラ首席・武生眞紀のソロが素晴らしかった 第2曲ではオーボエ首席・荒木奏美の息の長いソロが印象的でした

第2曲ではオーボエ首席・荒木奏美の息の長いソロが印象的でした 第3曲ではヴァイオリンとヴィオラがマンドリンを弾くように弦をつま弾いていたのが楽し気で、祭りを感じました

第3曲ではヴァイオリンとヴィオラがマンドリンを弾くように弦をつま弾いていたのが楽し気で、祭りを感じました

2曲目はトマジ「トランペット協奏曲」です この曲はアンリ・トマジ(1901ー1971)が1948年に作曲、同年11月13日にトマジの指揮により初演されました

この曲はアンリ・トマジ(1901ー1971)が1948年に作曲、同年11月13日にトマジの指揮により初演されました 第1楽章「ヴィフ」、第2楽章「ノクターン:アンダンティーノ」、第3楽章「フィナーレ:アレグロ」の3楽章から成ります

第1楽章「ヴィフ」、第2楽章「ノクターン:アンダンティーノ」、第3楽章「フィナーレ:アレグロ」の3楽章から成ります

トランペット独奏のティーネ・ティング・ヘルセットはノルウェー出身。エコー・クラシック・アワード新人賞をはじめ数々の賞を獲得し、世界各地のオーケストラと協演しています

白を基調とした金のラメ入りの輝く衣装を身にまとったヘルセットが登場し、ショハキモフの指揮で演奏に入ります ソリストは電子楽譜を使用します。西田紘子さんのプログラムノートによると、トマジはこの曲について「バッハの時代から現代まで、ジャズも含めてトランペットのあらゆる表現上・技法上の可能性を総合しようとした」と語っているそうです

ソリストは電子楽譜を使用します。西田紘子さんのプログラムノートによると、トマジはこの曲について「バッハの時代から現代まで、ジャズも含めてトランペットのあらゆる表現上・技法上の可能性を総合しようとした」と語っているそうです 第1楽章はトランペットのファンファーレから開始され、その後、弱音器を付けたり外したりしながら音色の違いを際立たせ、トランペットの魅力を発揮します

第1楽章はトランペットのファンファーレから開始され、その後、弱音器を付けたり外したりしながら音色の違いを際立たせ、トランペットの魅力を発揮します 第2楽章は弱音器の効果が抜群で、いかにも夜曲の雰囲気を醸し出していました

第2楽章は弱音器の効果が抜群で、いかにも夜曲の雰囲気を醸し出していました そして第3楽章は速いテンポによる超絶技巧で軽快な演奏を展開しました

そして第3楽章は速いテンポによる超絶技巧で軽快な演奏を展開しました

満場の拍手にヘルセットは、アンコールにオーレ・ブル「ラ・メランコリー」を抒情的に演奏、再び大きな拍手に包まれました

プログラム後半はプロコフィエフ「交響曲第5番 変ロ長調 作品100」です この曲はセルゲイ・プロコフィエフ(1891ー1953)が1944年に作曲、1945年に作曲者の指揮によりモスクワで初演されました

この曲はセルゲイ・プロコフィエフ(1891ー1953)が1944年に作曲、1945年に作曲者の指揮によりモスクワで初演されました 第1楽章「アンダンテ」、第2楽章「アレグロ・マルカート」、第3楽章「アダージョ」、第4楽章「アレグロ・ジョコーソ」の4楽章から成ります

第1楽章「アンダンテ」、第2楽章「アレグロ・マルカート」、第3楽章「アダージョ」、第4楽章「アレグロ・ジョコーソ」の4楽章から成ります

プロコフィエフは帝政ロシア、現在はウクライナのドネツク州に生まれました ペテルブルクで学び、ロシア革命による混乱を避けて1918年に日本経由でアメリカに渡り、欧米で活躍後、1936年に再びソ連に帰国しました

ペテルブルクで学び、ロシア革命による混乱を避けて1918年に日本経由でアメリカに渡り、欧米で活躍後、1936年に再びソ連に帰国しました 帰国したソ連は社会主義リアリズム(大衆に分かりやすい音楽の訴求)が作曲家にも求められ、プロコフィエフもその路線に沿って交響曲第5番を作曲しました

帰国したソ連は社会主義リアリズム(大衆に分かりやすい音楽の訴求)が作曲家にも求められ、プロコフィエフもその路線に沿って交響曲第5番を作曲しました

ショハキモフの指揮で演奏に入りますが、彼の指揮を見ていて誰かに似ていると思いました 両手の指をひらひらさせて細かく指示を出すところは、ゲルギエフによく似ています

両手の指をひらひらさせて細かく指示を出すところは、ゲルギエフによく似ています 彼の経歴を見るとゲルギエフとの接点はないようですが、ちょっと気になりました

彼の経歴を見るとゲルギエフとの接点はないようですが、ちょっと気になりました

演奏を聴いた全体的な印象は、作品自体が「分かりやすい」作りになっていることもあり、実に明快な指揮で、特に木管楽器群によく歌わせていました 私は第2楽章が好きなのですが、バレエ「ロメオとジュリエット」から破棄したハッピーエンドの音楽を用いて作曲したとのことです

私は第2楽章が好きなのですが、バレエ「ロメオとジュリエット」から破棄したハッピーエンドの音楽を用いて作曲したとのことです スケルツォのリズムが心地よく響きました

スケルツォのリズムが心地よく響きました また、第4楽章の終結部を聴いて、新しい発見がありました

また、第4楽章の終結部を聴いて、新しい発見がありました それは、この楽章のコーダです

それは、この楽章のコーダです 主題が演奏された後、突然ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロのトップだけに絞り(まるで弦楽四重奏のように)音量を落とし、その後一気に渾身の演奏で盛り上がってオーケストラ全体で終結します

主題が演奏された後、突然ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロのトップだけに絞り(まるで弦楽四重奏のように)音量を落とし、その後一気に渾身の演奏で盛り上がってオーケストラ全体で終結します この部分は目で見て耳で聴いて初めて、「ああ、こういう風に演奏していたのか」と納得しました

この部分は目で見て耳で聴いて初めて、「ああ、こういう風に演奏していたのか」と納得しました CDを聴いているだけでは全く分かりませんでした

CDを聴いているだけでは全く分かりませんでした

やはり、クラシックは生演奏を聴かないと本当の良さが解らないと思いました