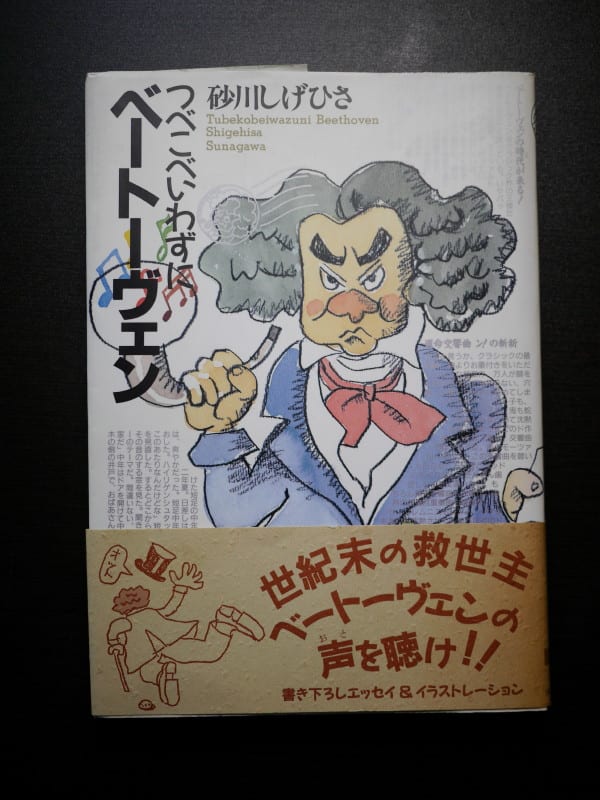

先週ベートーヴェンの弦楽四重奏曲集を買ったとき、調べ物をしようと書棚をさがしていたら、砂川しげひさ氏の音楽エッセイをみつけた。

漫画家でありクラシックファンでもある砂川氏が、一人の音楽家についてイラストとエッセイで構成したシリーズで、たしかモーツァルトとバッハも出ていたと思う。初心者にもとっつきやすい感じで、図書館にも置いてあったと思うから、当時はそこそこ人気があったのだと思う。

「弦楽四重奏の真髄」というところで、彼は演奏会で久し振りに聞いたベートーヴェンの「エグモント序曲」を聞いて衝撃を受け、

なんというか、放蕩してさんざん好き放題してきた息子が、突然、道ばたで父親に出くわしたような響きだった。懐かしさと言うよりは、久し振りに見る父親の威厳の前に立ち尽くして、戸惑い、興奮し、後ずさりするばかりだ。父親はただ黙して「今こそ苦しみから歓喜へ突き進むのだ」といたまなざしを息子に向けて目の前を通り過ぎていく感じだ。ここで息子ははじめて我に返るのだ。・・

(中略)言葉をかえれば、ひさしぶりのベートーヴェンとの邂逅は、自己の内面との対話であり、反省であり、恍惚であり、慟哭であり、感謝であり、その他いろいろな精神の上の行為に立ち返ることを意味していた。

ベートーヴェンが、おもわず襟を正したくなるような父親のように思えた、という話だ。映画「アマデウス」では、ちゃらちゃらしているモーツァルトの家にパパが威厳たっぷりでやってきて、しかりとばすようなシーンがあった(と思う)。そういう、威厳に満ちた父親像が、自然に想像されるような時代で、当時はあったのだろう。

ベートーヴェンの音楽もそうした父性的威厳に満ちた音楽、という流れで作者はとらえているようだ。弦楽四重奏曲などは、そうした威厳じみたものよりは、男性の悲哀というか滋味というか、そんな要素を感じてしまうが、まあ、ざっくりいって軽佻浮薄とは反対の方向性ということだろう。

この本が出版されたのは1991年(平成3年)で、ちょうどバブルが崩壊して世の中がすこし変わり始めていた頃だ。

砂川氏は冒頭で、このところベートーヴェンはないがしろにされているようだとし、その理由として;

今の金余りニッポン(懐かしい言い方!)贅沢な暮らしを許し、スケールは小さいが貴族ムードを満喫しているのだから、お説教ぽいベートーヴェンよりもモーツァルトを好む。しかし、こんな物質至上主義の時代がいつまでも続くはずがない、荒廃の時代はもう目の前に近づいている。かならずベートーヴェンの時代が来ると信じている、と述べている。

当時はまあそれほど心にひっかからなかった考察だが、この時代の文章には、日本は豊かになった、人々は満たされた生活をしている、という表現が多い。時代の変化というのは、庭の灌木がいつのまにか大木になっていることに気がつくように、知らないうちに訪れているものらしい。

その後、苦しみに打ち勝って歓喜をめざせ、みたいなベートーベン的な世界は、人々の脚光を再び浴びるようになったのかというと、これはどうだろうか。そもそも、父性的威厳そのものが、溶けてきてしまったような気がする。

たぶん、いまそれを埋めているのは、母性的ホスピタリズムなのかもしれない。そしておそらく、この時代の様々な問題は、父性的な威厳や根性論のようなものでは、思うような結果を得られなくなりつつあるように思える。

自分が父性的威厳を体現しているわけでは全然ないが、なんだか(僕等の世代の)男性って、ますます生きにくい時代になってきたのかな、ということを、音楽を聴きながら思った・・。