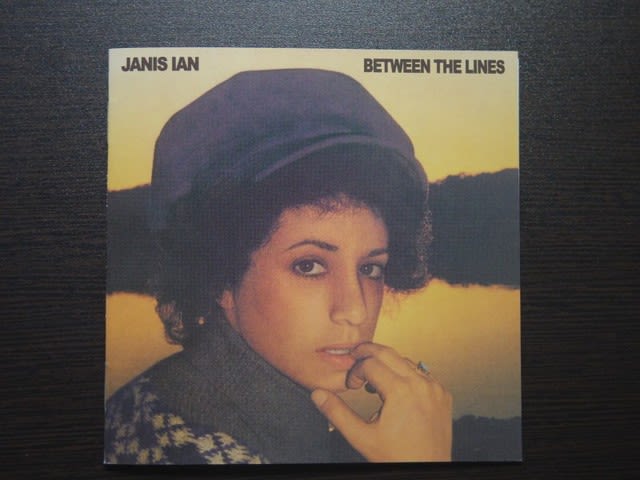

ジャニス・イアン 1975

先日仕事帰りに本屋に久しぶりに寄ったと書きましたが(正確には久しぶりに本屋に行った、と書いたのですが、考えてみるとその前に、地元の本屋に行って雑誌を探していました)、その少し前にレコード屋に行っていました。あれはいつだったかな。

CDも本も、実店舗で買うことが少なくなりつつありますが、店内を歩きながら手に取って色々見られるのは良いものです。問題は、その場に立つと探したいアーティストの名前が急に思い出せなくなること。頭の中で音楽は聞こえているのに。。

さて、Between The Lines(行間)は原題で、国内盤のタイトルは「愛の追想録」というのだそうです。この時代に多かった「超訳」(もう死語かしら)ですが、「行間」という原題もなかなか捨てがたいものがあるので、訳にもう一工夫あっても良かったのではないかと思います。。

At Seventeen の、歌詞は少し切ないけど、どこか親密でわずかな希望を感じさせるような曲とアレンジは、40年以上たった今でも色あせていないですね。これを書きながら、アメリカを舞台にアダルト・チルドレンのことを描いた樹村みのり「ジョーン・Bの夏」を思い出しました。。

あるいは、同じジャニスでもジャニス・ジョブリンとの(おそらくは)架空のインタビューという形でつづられた、片岡義男氏の小説(調べたら「ジャニス、確かに人生はこんなものなんだ」らしい)を思い出しもしました。ジョプリンのほうははるかにヘビイですけど。

今更ここで語っても仕方ないですが、この時代(70年代中ごろまで)のアメリカは、こういう内省的な音楽が広く受け入れられていたのですね。先日グレープの「精霊流し」を聞いて、「いまさらなんだけど、結構いいかもしれない。。」と思いつつも、もし今の時代にこの音楽がリリースされたら、社会の受け止め方はまた違うものになりそうだな、という感想も同時に持ちました。つまり、今の社会が変わった、というか、昔は昔で時代的にこうした、内省的な音楽がストレートに受け入れられる社会や人々の素地があったのではないかと。それは日本でもアメリカでも同じだったのかもしれない。

ただ、本当のところはわからない。自分自身はもう色々な時代を経験してしまっているし、その時代の「色」は、外から見たときと内側から見たときとではまた違って見えるものだろうから。個人的には70年代半ばの音楽を聞くと、不思議と家に帰ったような、落ち着いた気持ちになれるが、それではタイムマシンで本当に1975年に行ったら、どう感じるかはまた別の問題かもしれない。

・・そんなことはともかく、古き良き時代の女性ヴォーカル、もう2,3枚注文したぞ。今度は実店舗じゃなくあまぞんでね。