『巷談宵宮雨(こうだんよいのみやのあめ)』昭和56年・十七世中村勘三郎、中村吉右衛門、七世中村芝翫

十七世中村勘三郎、中村吉右衛門、七世中村芝翫の『巷談宵宮雨(こうだんよいのみやのあめ)』を見た。

十七世中村勘三郎の大胆でエネルギッシュな演技と七世中村芝翫の表情の移り変わりの見事さに見とれる。

また、『巷談宵宮雨(こうだんよいのみやのあめ)』の話の面白さに、大笑いの連続で楽しい時間を過ごすことができた。

演目自体の結末は取り上げるに足らないが、十七世中村勘三郎の目力を含めた表情で締めとなる。

七世中村芝翫の演技が好きな私にはたまらない一作品。

今回も簡単な記録のみにて失礼いたします。

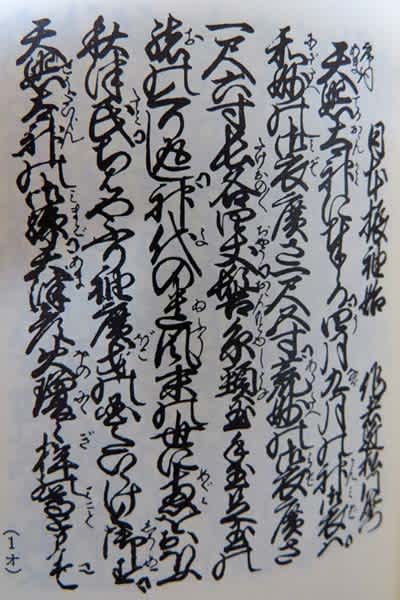

『巷談宵宮雨(こうだんよいのみやのあめ)』(日本大百科辞典)

宇野信夫(のぶお)の戯曲。

2幕8場。

1935年(昭和10)9月歌舞伎(かぶき)座で、6世尾上(おのえ)菊五郎、6世大谷友右衛門(おおたにともえもん)、3世尾上多賀之丞(たがのじょう)らで初演された。

作者得意の江戸の市井に材をとった世話物の新作歌舞伎。

生臭(なまぐさ)坊主の竜達は、牢(ろう)を出たあと甥(おい)の太十夫婦の家にやっかいになる。

太十は悪党の遊び人で、竜達の娘おとらを妾(めかけ)奉公に出すような男だが、竜達がどこかに隠している100両の金が目当て。

しかし、竜達も一筋縄ではいかない。この強欲同士のやりとりから、ついに太十夫婦が竜達を殺し、自ら滅びるまでが、八幡宮(はちまんぐう)の宵宮を背景に、怪談咄(ばなし)の構成でつづられている。菊五郎の死後は竜達を17世中村勘三郎が当り役としてしばしば上演している。[水落 潔]

『『巷談宵宮雨』(1968・青蛙房)』

宇野信夫

埼玉県本庄市生まれ、熊谷市育ち、その後浅草で暮らす。

本名信男。埼玉県立熊谷中学校(現:埼玉県立熊谷高等学校)、慶應義塾大学文学部国語国文学科卒業。

父は埼玉県熊谷市で紺屋・染物屋を営んでいて、浅草に東京出張所と貸家(蕎麦屋と道具屋)を持っていた。

中学を出た後は、その出張所から大学に通い、卒業後もそこで劇作にいそしみ、1944年まで住み続けた。

その時代に、まだ売れていなかった、のちの古今亭志ん生ら貧乏な落語家たちが出入りして、彼らと交際した。

6代目三遊亭圓生とも交友が深かった。新作落語をいくつか創作したが、サゲは噺家に一任した。

1933年、『ひと夜』でデビュー。

1935年、6代目尾上菊五郎のために書いた『巷談宵宮雨』が大当たりし、歌舞伎作者としての地位を確立する。

以後も菊五郎のために歌舞伎世話狂言を書き、戦後は、1953年、2代目中村鴈治郎、中村扇雀(現:4代目坂田藤十郎)のために、長らく再演されていなかった近松門左衛門の『曽根崎心中』を脚色・演出し、現在も宇野版が上演され続けている。

1965年、個人雑誌『宇野信夫戯曲』を創刊、1977年まで続いた。 1972年、日本芸術院会員。1985年、文化功労者。

『宇野信夫戯曲選集』全4巻があるほか、ラジオドラマ、テレビドラマ、時代小説、随筆、落語、言葉に関する著作が多数ある。 国立劇場理事を務め、歌舞伎の演出、補綴、監修を多く行い、「昭和の黙阿弥」と称された。