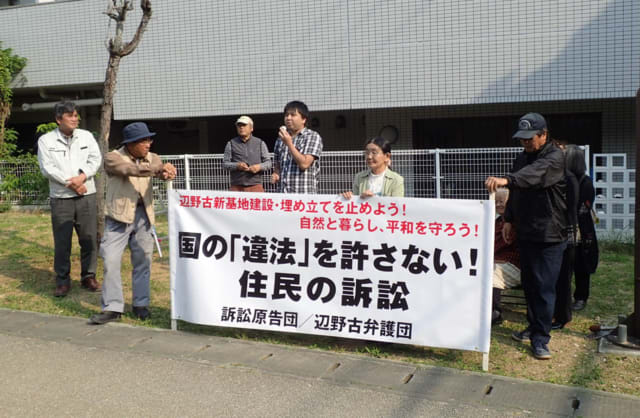

辺野古新基地建設事業は、沖縄県の埋立承認撤回に対して、防衛局は国土交通大臣に行政不服審査請求を行い、国土交通大臣が県の撤回を執行停止したため、工事は再開されてしまった。辺野古近郊の住民ら15名が、この国土交通大臣の執行停止決定の効力停止を求める訴訟をおこしたのだが、今日(3月28日)、その第1回口頭弁論が開かれた。

沖縄県も先日、この執行停止決定の取り消しを求める訴訟を提訴したが、地元に住む住民としても、もうこれ以上、国の無茶苦茶なやり方をほっておけないとして起こした訴訟だ。

住民らが問題にしているのは、主に次の2点である。

1.行政不服審査法による審査請求は、あくまで私人の権利救済のための制度であって、国が「固有の資格」に基づいて行うことはできない。

2.本件執行停止決定は、「国」が不服を申し立て、申立人と同じ立場の「国」が審査を行うものであり、まさに右手で出した申請を左手が受け取って審査するというもので、行政不服審査法が本来想定していないものである。

今日の口頭弁論では、原告を代表して汀間に住むMさんが口頭意見陳述を行った。Mさんは、沖縄戦で父親を亡くし、母親一人で4人の子どもたちを育ててきたという家族の歴史、そして、生活の一部となっている大浦湾とのかかわりなどを話され、傍聴席には涙ぐむ人たちもいた。

被告(国)は、「原告適格がないので速やかに却下すべき」というだけで本論に入ろうとはしない。しかし裁判長は、「原告が主張する国の『固有の資格』の問題」、「審査を行う国土交通大臣の第3者性」等について、被告としての反論を出すようにと指示した。国はなおも抵抗したが、裁判長はさらに、「ある程度スピード感を持って進めたい。被告がこれらの点について反論しない場合は、主張のない状態で執行停止の判断をすることもある」」「特段反論がないということか。出さないなら出さないでいい。そういう前提で進める」とまで言い切った。

当初、原告適格の問題で実質審理に入らないまますぐに却下されるかもしれないという心配はあったが、今のところ、裁判長は実質審理に入る姿勢を見せてくれている。

次回は、5月23日(木)午後4時~

*************************

帰途、ジュンク堂に寄ると、私も共著者の一人となった『沖縄・辺野古から見える日本の姿』(八月書房)が並んでいた。この本は3月始めに刊行されたばかりだが、すでに増刷が決定したようだ。