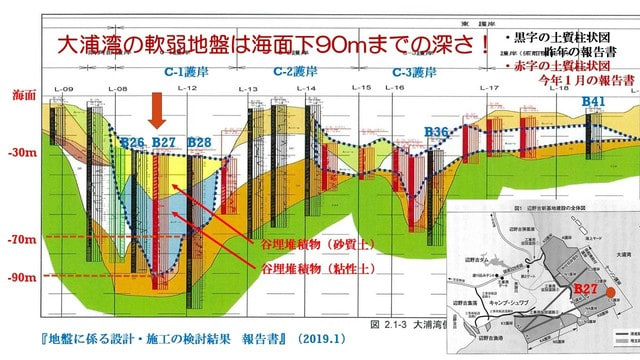

大浦湾の軟弱地盤は、海面下90mまで達していることが明らかになり、ますます深刻な問題となってきた。

政府は、高まる批判に、3月15日、全ての土質調査結果と「設計施工検討報告書」(以下、「報告書」)をやっと公開した。ここ数日、1万頁にも及ぶ資料の検討に追われている。

この報告書では、「改良深度等については、専門工事業者へのヒヤリングから現有作業船の能力等を考慮し、改良可能な最大深度は水面下-70m程度とする」(P53、P55)と記載していた。しかしその後、政府は、「最も深い深度で、-90m程度まで分布をしている部分があるが、水面下70mを超える深度では非常に硬い粘土層に分類される強度を有していることから、70mの施工であっても十分に安定性を確保できる」(2月25日 衆議院予算委員会)、「当初は、90mなのではないかという見込みだったが、詳しく調査すると70mを超えた下にはかなり硬い層があることが確認された」(3月4日 参議院予算委員会)などと主張し始めた。

水面下70m以深の土層が、本当に「硬くて地盤改良の必要がない」のか、以下、検証していきたい。

上図のように、-90mまでの軟弱地盤が続いているのはケーソン護岸(C1)のB27地点である。防衛省は、B27地点の谷埋堆積物(粘性土)の層を、-74mまではAvf-c層、それ以深をAvf-c2層と区別し、Avf-c2層は「非常に硬い粘土層」だというのである。

しかし防衛省は、B27地点では標準貫入試験に代わるコーン貫入試験で済ませており、土のサンプルも採取していないため、一軸圧縮試験等の室内試験は行っていない。

防衛局が調査したのは、B27地点から750mも離れたB58地点や、S20、S3地点の3か所である。そして、「B27地点の粘性土と、B58、S20、S3で確認された粘性土は同じ土層であることを確認しています」(3.22 参議院予算委員会への提出資料)として、これら3地点の一軸圧縮試験等の室内試験結果から、B27の70mを超える深度は「非常に硬い粘土層」に分類されると言っているにすぎない。

しかしこの防衛省の説明は矛盾だらけだ。これら3地点の土質柱状図を見ると、C3の室内試験データ採取個所は、「貝殻泥混じりシルト」、「砂質粘土」の3ケ所。B58の室内試験データは、「砂質シルト」の2ケ所。S20は、「粘土質砂」、「砂質粘土」の5ケ所から採取している。そもそも調査地点とした3ケ所の土層そのものが異なっており、それらがB27と同じ粘性土と言えるはずはない。

B27地点では、海面下90mまでも軟弱地盤と疑われる地層が確認されたのだから、その時点で、何故、土のサンプルを採取して室内試験を行わなかったのか? 防衛省の、「B27においては、S3、S20、B58と同じ土層であり、これら3地点の室内試験結果から地盤の強度を確認することができるため、B27における室内試験を実施する必要はありません」(同)という主張は通用しない。

さらに問題がある。

公開された膨大な調査資料の中に、B27地点のコーン貫入試験の結果による換算N値のグラフがある(「シュワブ(H26)ケーソン新設工事(1工区)確認ボーリング報告土質調査⑵」P88)。これを見ても、海面下90mまで換算N値は10以下の値で、しかも防衛省が言うように海面下70m付近から「非常に硬い」となっているとは言えない。

森ゆう子参議院議員と福島みずほ参議院議員が、このグラフの根拠となった調査データの数値を防衛省に要求したところ、深さ2cm毎の換算N値の数値一覧が出された。その数値一覧を私が整理した表が上図右側である。

B27地点の海面下70m~90mの地層では、N値が4~9程度であり、防衛省がいうように「非常に硬い」とは決して言えないのだ。

この問題については、明日の参議院予算委員会でも審議されるだろう。