2013.2.23(土)奥多摩の笹尾根へ

このところ仕事が超忙しいため毎日グッタリ、すっかり元気を吸い取られた1週間でした。

とても山に行くような元気は残っていなさそうだったけど、”晴れ”と聞いたら行きたいし・・。

でもいつものように4時起きは絶対無理!・・・と行き先を決めかねていた時、

palletさん情報で冬でもイベントのある日ならバス運行有と知った「三頭山」目指して出かけました。

こんな遅い時間に出かけるのは数年ぶり、ホリ快7:44新宿発にのり、8:48武蔵五日市駅到着。

するとビックリ!バス停に長蛇の列!この時期ってこんなに混んでるの?(忘れてるだけw)

9時発のバスは3台も出たけど立ったまま・・・ほとんどの人は”浅間山登山口”で下車。

その後数馬で乗換え、10時過ぎようやく「都民の森」到着。

数馬から歩かずに都民の森に入ったのは初めてでしたが、やっぱりラク~あの道はどうも苦手で。

前回同様、大滝方面へ「けやきの路」を歩き、東屋まで。日当たりの良いところは雪がないけど・・・

滝見橋までくるとしっかり雪道。

「三頭ノ大滝」はほとんど凍っている様子。下のほうだけ滝の流れる音が聞こえていました。

さてここ「ブナの路」はお気に入りのコース。なぜかいつも雪の時期に来るのだけれど、

木漏れ日が雪をキラキラと輝かせてくれる静かな路、歩くだけで幸せ気分になれます。

真っ青な空の下、軽やかに重たい足を引き上げながら

時折吹く冷たい風が肌に心地よく、ゆっくりゆっくり楽しみながら歩きます。

さらっさらの雪

自然のドライフラワー

倒木に積もった雪が解けてつららになったのかな?

雪はあるけれど日差しの力強さを背中に受け、冬と春の狭間を感じながら歩きます。

(左:ムシカリ峠 右:キレイな避難小屋)

”ムシカリ峠”に到着し、時計を見ると11:50。地図を広げて考える・・・

このまま三頭山へ行って、昼食をとったとしてもバス停に着くのが遅くても14:00頃。

帰りのバスの時間が15:40(都民の森からはこの1本だけ)・・・2時間近く待つのか?

あのキライな道を数馬まで1時間降りるか?・・・いや、それじゃあんまりつまらない。

だったらまだ繋げていなかった笹尾根方面に行って温泉入ろう!と急遽予定変更!

避難小屋も見たことなかったし、と三頭山に行くのはやめて左へ・・・

(三頭山まで10分とかいてあるけど20分かかるのを私は知っている・・・だからパス )

)

尾根は吹き溜まりなのか?積雪が増えて嬉しい、気持ちの良いスノーハイク♪

「大沢山1482m」に到着すると・・・

ベンチが2個有り、目の前は富士山。ほとんど人もいない静かな山頂。なんてステキな場所♪

日当たりもよくポカポカで、ベンチに腰掛けランチタイムとしました。

西原峠方面へは一旦ぐんぐん下りますが、あとはほとんどゆるやかな尾根歩き。

途中で・・・見つけました 「薄手火蛾・ウスタビガ」の繭。不思議なバランスでゆらゆらしていました。

「薄手火蛾・ウスタビガ」の繭。不思議なバランスでゆらゆらしていました。

木々の中を抜けてみたり、

頭上に青空が広がる広い尾根を歩いたり・・・

すれ違う人もなく、ざくざく、と二人の歩く音と鳥の声・風の音しかしない静かな笹尾根。

ただ黙々と小さなアップダウンを繰り返し行く、人が少ない山のこんな地味な歩きが結構好きな私。

・・・と楽しい尾根歩きの先に「槇寄山1188m」がひっそりと。

テーブルとベンチがあり、ここで反対方向から来たたくさんの人に遭遇、急に賑やかに。

富士山は雲の中に隠れてしまったけど、素晴らしい眺め、気持ちの良い場所でした。

「西原峠」から下山です。以前歩いて好印象だったルートは期待通りの道、人もいない。

ここからもしばらくは左手に三頭山を見ながら気持ち良く下っていきます。

途中で初めての「クスサンの空繭(たぶん)」み~っけ

大好きなムシカリ(?)のドライフラワー、今日は最初から最後までたくさん見れました。

下山途中、一箇所開けた場所に出たら、大岳山方面の峰々がどことなく春めいて見えた気がした。

冬と春の狭間をウロウロと、のんびり歩いていたら・・・

分岐を見失って 「たから荘」に降りるつもりが仲の平に降りてしまい、戻る時間がもったいないので、

「たから荘」に降りるつもりが仲の平に降りてしまい、戻る時間がもったいないので、

6年ぶりに「数馬の湯」へ。外装が変わったかな?温泉に入り、大好きな蕗の薹etcをゲットして帰りました。

(この桧原村蒟蒻と舞茸、小粒で香りが強く最高に美味しかった!!)

歩き始めは疲れが抜けずどうなることかと思いましたが、歩けばやっぱり気分スッキリ♪

疲れてた頭も癒され、山ってやっぱりなんだか良いね そんなゆるゆる笹尾根歩きでした。

そんなゆるゆる笹尾根歩きでした。

おしまい。

【行程】武蔵五日市・バス9:00→都民の森10:10(バスは要確認)

都民の森10:20→ムシカリ峠11:50→避難小屋→大沢山12:20~12:40→槇寄山13:40

→西原峠13:50→仲の平バス停14:50 温泉センターバス停16:12→武蔵五日市駅17:05

このところ仕事が超忙しいため毎日グッタリ、すっかり元気を吸い取られた1週間でした。

とても山に行くような元気は残っていなさそうだったけど、”晴れ”と聞いたら行きたいし・・。

でもいつものように4時起きは絶対無理!・・・と行き先を決めかねていた時、

palletさん情報で冬でもイベントのある日ならバス運行有と知った「三頭山」目指して出かけました。

こんな遅い時間に出かけるのは数年ぶり、ホリ快7:44新宿発にのり、8:48武蔵五日市駅到着。

するとビックリ!バス停に長蛇の列!この時期ってこんなに混んでるの?(忘れてるだけw)

9時発のバスは3台も出たけど立ったまま・・・ほとんどの人は”浅間山登山口”で下車。

その後数馬で乗換え、10時過ぎようやく「都民の森」到着。

数馬から歩かずに都民の森に入ったのは初めてでしたが、やっぱりラク~あの道はどうも苦手で。

前回同様、大滝方面へ「けやきの路」を歩き、東屋まで。日当たりの良いところは雪がないけど・・・

滝見橋までくるとしっかり雪道。

「三頭ノ大滝」はほとんど凍っている様子。下のほうだけ滝の流れる音が聞こえていました。

さてここ「ブナの路」はお気に入りのコース。なぜかいつも雪の時期に来るのだけれど、

木漏れ日が雪をキラキラと輝かせてくれる静かな路、歩くだけで幸せ気分になれます。

真っ青な空の下、

時折吹く冷たい風が肌に心地よく、ゆっくりゆっくり楽しみながら歩きます。

さらっさらの雪

自然のドライフラワー

倒木に積もった雪が解けてつららになったのかな?

雪はあるけれど日差しの力強さを背中に受け、冬と春の狭間を感じながら歩きます。

(左:ムシカリ峠 右:キレイな避難小屋)

”ムシカリ峠”に到着し、時計を見ると11:50。地図を広げて考える・・・

このまま三頭山へ行って、昼食をとったとしてもバス停に着くのが遅くても14:00頃。

帰りのバスの時間が15:40(都民の森からはこの1本だけ)・・・2時間近く待つのか?

あのキライな道を数馬まで1時間降りるか?・・・いや、それじゃあんまりつまらない。

だったらまだ繋げていなかった笹尾根方面に行って温泉入ろう!と急遽予定変更!

避難小屋も見たことなかったし、と三頭山に行くのはやめて左へ・・・

(三頭山まで10分とかいてあるけど20分かかるのを私は知っている・・・だからパス

)

)

尾根は吹き溜まりなのか?積雪が増えて嬉しい、気持ちの良いスノーハイク♪

「大沢山1482m」に到着すると・・・

ベンチが2個有り、目の前は富士山。ほとんど人もいない静かな山頂。なんてステキな場所♪

日当たりもよくポカポカで、ベンチに腰掛けランチタイムとしました。

西原峠方面へは一旦ぐんぐん下りますが、あとはほとんどゆるやかな尾根歩き。

途中で・・・見つけました

「薄手火蛾・ウスタビガ」の繭。不思議なバランスでゆらゆらしていました。

「薄手火蛾・ウスタビガ」の繭。不思議なバランスでゆらゆらしていました。

木々の中を抜けてみたり、

頭上に青空が広がる広い尾根を歩いたり・・・

すれ違う人もなく、ざくざく、と二人の歩く音と鳥の声・風の音しかしない静かな笹尾根。

ただ黙々と小さなアップダウンを繰り返し行く、人が少ない山のこんな地味な歩きが結構好きな私。

・・・と楽しい尾根歩きの先に「槇寄山1188m」がひっそりと。

テーブルとベンチがあり、ここで反対方向から来たたくさんの人に遭遇、急に賑やかに。

富士山は雲の中に隠れてしまったけど、素晴らしい眺め、気持ちの良い場所でした。

「西原峠」から下山です。以前歩いて好印象だったルートは期待通りの道、人もいない。

ここからもしばらくは左手に三頭山を見ながら気持ち良く下っていきます。

途中で初めての「クスサンの空繭(たぶん)」み~っけ

大好きなムシカリ(?)のドライフラワー、今日は最初から最後までたくさん見れました。

下山途中、一箇所開けた場所に出たら、大岳山方面の峰々がどことなく春めいて見えた気がした。

冬と春の狭間をウロウロと、のんびり歩いていたら・・・

分岐を見失って

「たから荘」に降りるつもりが仲の平に降りてしまい、戻る時間がもったいないので、

「たから荘」に降りるつもりが仲の平に降りてしまい、戻る時間がもったいないので、6年ぶりに「数馬の湯」へ。外装が変わったかな?温泉に入り、大好きな蕗の薹etcをゲットして帰りました。

(この桧原村蒟蒻と舞茸、小粒で香りが強く最高に美味しかった!!)

歩き始めは疲れが抜けずどうなることかと思いましたが、歩けばやっぱり気分スッキリ♪

疲れてた頭も癒され、山ってやっぱりなんだか良いね

そんなゆるゆる笹尾根歩きでした。

そんなゆるゆる笹尾根歩きでした。おしまい。

【行程】武蔵五日市・バス9:00→都民の森10:10(バスは要確認)

都民の森10:20→ムシカリ峠11:50→避難小屋→大沢山12:20~12:40→槇寄山13:40

→西原峠13:50→仲の平バス停14:50 温泉センターバス停16:12→武蔵五日市駅17:05

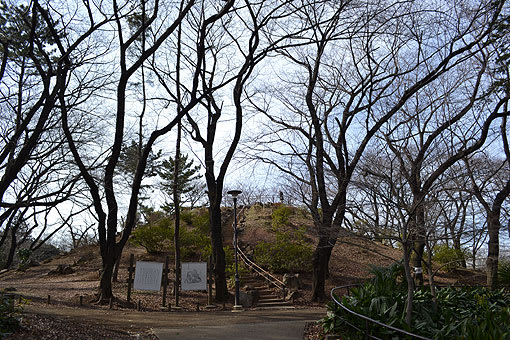

富士塚のてっぺんに立つ祠が富士山頂で言うところの浅間神社「奥宮」

富士塚のてっぺんに立つ祠が富士山頂で言うところの浅間神社「奥宮」 中腹の祠は富士山5合目にある「小御嶽神社」の分祀。富士山が今の形になる遥か昔、

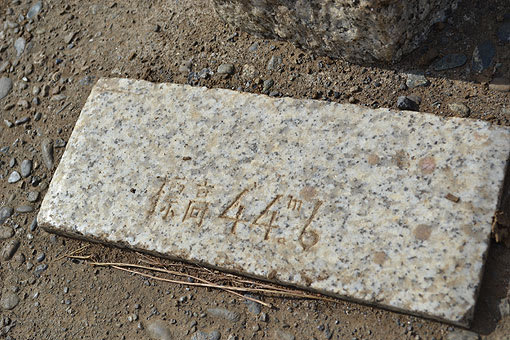

中腹の祠は富士山5合目にある「小御嶽神社」の分祀。富士山が今の形になる遥か昔、 富士山の8合目にある巨岩を表す”烏帽子岩”ミニチュア化したものや石碑がある。

富士山の8合目にある巨岩を表す”烏帽子岩”ミニチュア化したものや石碑がある。 富士塚下部に狭い穴があったら「胎内」

富士塚下部に狭い穴があったら「胎内」 「亀岩」富士山8合目に亀の形をした巨岩があり、

「亀岩」富士山8合目に亀の形をした巨岩があり、 「猿」富士山が一夜にして出来たという伝説の年が申年だった、

「猿」富士山が一夜にして出来たという伝説の年が申年だった、 「碑」冨士講の講碑、江戸八百八講と言われるほどあるそうだ。

「碑」冨士講の講碑、江戸八百八講と言われるほどあるそうだ。

おしまい。

おしまい。

りっぱな風景指示板ありました。

りっぱな風景指示板ありました。