■メイン写真

仙ノ石から見た獅子岩と、色鮮やかな紅葉

■今回のコース

大石橋→(ヤケキ谷ルート)→東海展望→宮指路岳→犬返しの険→小社峠→仙ヶ岳→

仙ノ石→(仙鶏尾根)→仙鶏乗越→(仙ヶ谷)→大石橋

夏場はヤマビルが多くて敬遠している鈴鹿山系。

この季節になると足を向けたくなる。

今回は宮指路岳と仙ヶ岳へ。宮指路岳は標高946mであることから「くしろ岳」となった。

仙ヶ岳は、西峰と、仙ヶ石が印象的な東峰の双耳峰。

鈴鹿山系らしい風化花崗岩の厳しい稜線をたどる、歩き甲斐のあるルートだ。

大石橋を渡ってすぐのところが登山口。

はじめはヤケキ谷に沿った道。トラバースから、やがて急登となる。

一本道ではあるが、折りに触れて道標が出てくるので心強い。

おっ、待ってました、紅葉。今年の紅葉はどこも色づきがよい。

尾根に上り詰める。黄色は白文字やコシアブラ、赤はドウダンツツジやミネカエデなど。

「東海展望」の岩場から、野登山方面を眺める。

東海展望では、岩くぐりで遊ぶのも楽しい。

白、赤、黄、緑。なんとカラフルな。

尾根をさらに西へ。北側に鎌ヶ岳、御在所岳が見えてくる。

宮指路岳に到着。

標高の数値をそのまま山名にした例は、他に六甲山系の「ごろごろ岳」があるが珍しい。

宮指路岳の山頂からすぐ北側を覗くと、「馬乗り岩」の奇岩群が見える。

こうした変わった形の岩が点在するのが鈴鹿山系の特徴だ。

尾根を南へたどる。

まずは激下りの末、「犬返しの険」へ。風化花崗岩のザレ場が連続し、滑って歩きにくい難所。

アルペンムードを感じる。

「まるで燕岳みたい」とワクワクしながら通過する。

「そうならばさっき見えていた鎌ヶ岳は、さしずめ槍ヶ岳」と、北アルプスに

例えながら歩く。

「位置関係は違うけど、御在所岳は、乗鞍岳みたいな感じかな」と楽しむ。

花が少ないこの時期だが、ホソバアキノキリンソウだろうか、まだ咲いていてくれた。

ツツジの紅葉はほぼ終わっているものが多かったが、中にはワインレッドのものも残っていた。

東海展望と、三体仏岩を振り返る。

ミネカエデかな。鮮やかな赤が目に眩しかった。

ヤセ尾根に差し掛かる。複雑な根っこで懸命に身体を支える根性ブナを見つけた。

細かなアップダウンをしのぎ、小社峠に到着。冷たい風が抜けていて長居せず。

仙ヶ岳への急登もなかなかのものだが、赤や黄色に色づいた山肌の写真を撮りながら登る。

たどりついた山頂から、鎌ヶ岳、御在所岳を遠望する。

山頂からは、これまで見えなかった角度の景色が一気に広がる。

獅子岩から、石谷川へと下る尾根。このルートも面白い。

獅子岩をアップで。黄色い樹は、たぶんシロモジ。

仙鶏尾根を東へ。少しのアップダウンで、仙ノ石に着く。

なんで倒れないのか、不思議な気持ちになる。

ちなみに「仙鶏尾根」とは、仙ヶ岳の「仙」と、野登山にある野登寺の山号が「鶏足山」で

あることから「鶏」をとったものだ。

1999年のヤマケイJOYに、この尾根を歩いた手記が掲載され、Mr.Dashの山岳ライターと

しての道が開けた、思い出のルートだ。

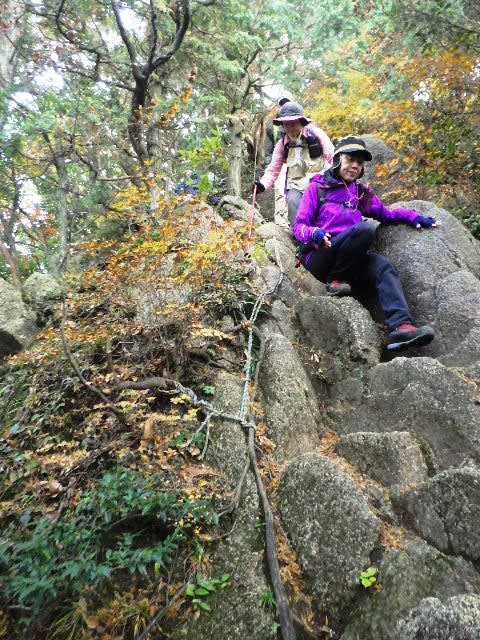

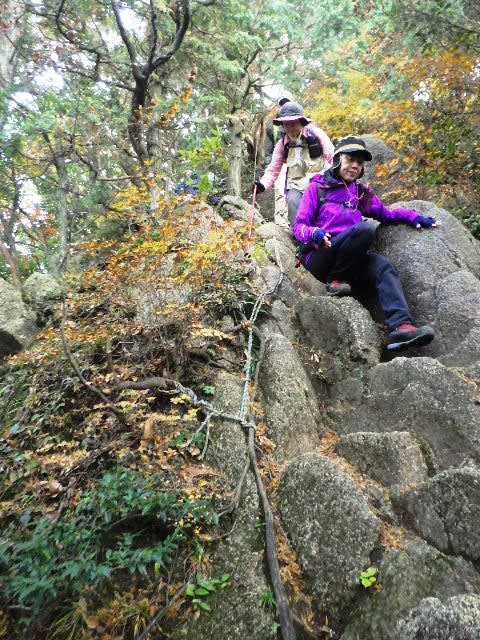

そんな思い出にひたる間もない、強烈な下り。しっかり足元を見れば、岩も階段状に

ステップが見つかるが、慎重さが求められる箇所だ。

仙鶏乗越で、尾根と別れを告げ、仙ヶ谷への下山路に入る。

あの美しかった落葉広葉樹帯に代わり、植林の中を下っていく。

小さな枝沢を1つ渡って、その左岸をトラバースするように下りていく。

何ヶ所か固定ロープの難所が出てきて、最後まで気が抜けない。

仙ヶ谷本流に出て、最後の渡渉箇所でダイモンジソウが咲いていた。

小岐須渓谷から続く作業林道の終点に到着。

あとは林道を、大石橋手前の駐車地まで戻るだけ。

※現在、この区間の一部で堰堤建設工事が行われており、ここまでクルマは入れない。

徒歩の場合、作業員に声をかけて通る。

仙ノ石から見た獅子岩と、色鮮やかな紅葉

■今回のコース

大石橋→(ヤケキ谷ルート)→東海展望→宮指路岳→犬返しの険→小社峠→仙ヶ岳→

仙ノ石→(仙鶏尾根)→仙鶏乗越→(仙ヶ谷)→大石橋

夏場はヤマビルが多くて敬遠している鈴鹿山系。

この季節になると足を向けたくなる。

今回は宮指路岳と仙ヶ岳へ。宮指路岳は標高946mであることから「くしろ岳」となった。

仙ヶ岳は、西峰と、仙ヶ石が印象的な東峰の双耳峰。

鈴鹿山系らしい風化花崗岩の厳しい稜線をたどる、歩き甲斐のあるルートだ。

大石橋を渡ってすぐのところが登山口。

はじめはヤケキ谷に沿った道。トラバースから、やがて急登となる。

一本道ではあるが、折りに触れて道標が出てくるので心強い。

おっ、待ってました、紅葉。今年の紅葉はどこも色づきがよい。

尾根に上り詰める。黄色は白文字やコシアブラ、赤はドウダンツツジやミネカエデなど。

「東海展望」の岩場から、野登山方面を眺める。

東海展望では、岩くぐりで遊ぶのも楽しい。

白、赤、黄、緑。なんとカラフルな。

尾根をさらに西へ。北側に鎌ヶ岳、御在所岳が見えてくる。

宮指路岳に到着。

標高の数値をそのまま山名にした例は、他に六甲山系の「ごろごろ岳」があるが珍しい。

宮指路岳の山頂からすぐ北側を覗くと、「馬乗り岩」の奇岩群が見える。

こうした変わった形の岩が点在するのが鈴鹿山系の特徴だ。

尾根を南へたどる。

まずは激下りの末、「犬返しの険」へ。風化花崗岩のザレ場が連続し、滑って歩きにくい難所。

アルペンムードを感じる。

「まるで燕岳みたい」とワクワクしながら通過する。

「そうならばさっき見えていた鎌ヶ岳は、さしずめ槍ヶ岳」と、北アルプスに

例えながら歩く。

「位置関係は違うけど、御在所岳は、乗鞍岳みたいな感じかな」と楽しむ。

花が少ないこの時期だが、ホソバアキノキリンソウだろうか、まだ咲いていてくれた。

ツツジの紅葉はほぼ終わっているものが多かったが、中にはワインレッドのものも残っていた。

東海展望と、三体仏岩を振り返る。

ミネカエデかな。鮮やかな赤が目に眩しかった。

ヤセ尾根に差し掛かる。複雑な根っこで懸命に身体を支える根性ブナを見つけた。

細かなアップダウンをしのぎ、小社峠に到着。冷たい風が抜けていて長居せず。

仙ヶ岳への急登もなかなかのものだが、赤や黄色に色づいた山肌の写真を撮りながら登る。

たどりついた山頂から、鎌ヶ岳、御在所岳を遠望する。

山頂からは、これまで見えなかった角度の景色が一気に広がる。

獅子岩から、石谷川へと下る尾根。このルートも面白い。

獅子岩をアップで。黄色い樹は、たぶんシロモジ。

仙鶏尾根を東へ。少しのアップダウンで、仙ノ石に着く。

なんで倒れないのか、不思議な気持ちになる。

ちなみに「仙鶏尾根」とは、仙ヶ岳の「仙」と、野登山にある野登寺の山号が「鶏足山」で

あることから「鶏」をとったものだ。

1999年のヤマケイJOYに、この尾根を歩いた手記が掲載され、Mr.Dashの山岳ライターと

しての道が開けた、思い出のルートだ。

そんな思い出にひたる間もない、強烈な下り。しっかり足元を見れば、岩も階段状に

ステップが見つかるが、慎重さが求められる箇所だ。

仙鶏乗越で、尾根と別れを告げ、仙ヶ谷への下山路に入る。

あの美しかった落葉広葉樹帯に代わり、植林の中を下っていく。

小さな枝沢を1つ渡って、その左岸をトラバースするように下りていく。

何ヶ所か固定ロープの難所が出てきて、最後まで気が抜けない。

仙ヶ谷本流に出て、最後の渡渉箇所でダイモンジソウが咲いていた。

小岐須渓谷から続く作業林道の終点に到着。

あとは林道を、大石橋手前の駐車地まで戻るだけ。

※現在、この区間の一部で堰堤建設工事が行われており、ここまでクルマは入れない。

徒歩の場合、作業員に声をかけて通る。

![2025年2月14日(金) [六甲]白水山尾根から六甲最高峰、白石谷から百間滝への上級ルート!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/7d/6d/ab4acb9f6457374c51b710a2daad17d9.jpg)

![2025年2月14日(金) [六甲]白水山尾根から六甲最高峰、白石谷から百間滝への上級ルート!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/6a/b5/394e5168cd59da90a7b034562c858f8b.jpg)

![2025年2月14日(金) [六甲]白水山尾根から六甲最高峰、白石谷から百間滝への上級ルート!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/61/de/493d04300a1852503a04ab94245a7b8c.jpg)

![2025年2月14日(金) [六甲]白水山尾根から六甲最高峰、白石谷から百間滝への上級ルート!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/31/01/700f898338e8dda812af33ca6a292d63.jpg)

![2025年2月14日(金) [六甲]白水山尾根から六甲最高峰、白石谷から百間滝への上級ルート!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/1f/7f/1ac0d30efae8cde70ef12fcbc5254d25.jpg)

![2025年2月14日(金) [六甲]白水山尾根から六甲最高峰、白石谷から百間滝への上級ルート!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/00/46/e4a5f4087243b26def431f6cd95ddf4b.jpg)

![2025年2月14日(金) [六甲]白水山尾根から六甲最高峰、白石谷から百間滝への上級ルート!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/3c/57/aaf639e0b549c2cf503a3b0254ad04e1.jpg)

![2025年2月14日(金) [六甲]白水山尾根から六甲最高峰、白石谷から百間滝への上級ルート!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/7e/ca/1931ac5a30a2e18d2447b8af74ac2faf.jpg)

![2025年2月14日(金) [六甲]白水山尾根から六甲最高峰、白石谷から百間滝への上級ルート!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/38/da/b4b3248a204d2479666b11867b618319.jpg)

![2025年2月14日(金) [六甲]白水山尾根から六甲最高峰、白石谷から百間滝への上級ルート!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/55/e2/a1c88c8c3098c6e880d43cfd69e511a0.jpg)