終盤、ヨレて、逆転負け。

王位戦第4局の惨敗(1勝3敗)に続いての敗局。

流れは非常に悪いが、まだ、1勝1敗の五分。第3局に勝利すれば何の問題もない。

調子は良くなくて勝率6割としても、次は勝つ番だ。

とにかく、次の菅井戦(王位戦第5局)に勝つのが第1の目標。

一局、一局、最善を尽くしていけば、道は開けるのではないだろうか。

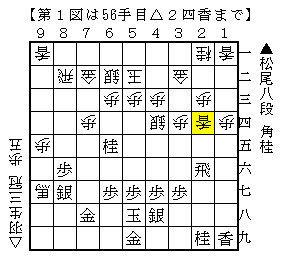

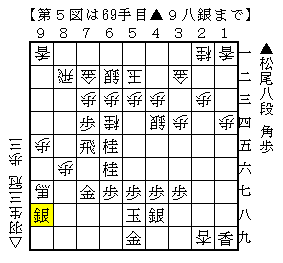

後手羽生三冠が指しやすさ→有利へと局勢を握っていたが、図の△2四香が流れを手放す疑問手だった。

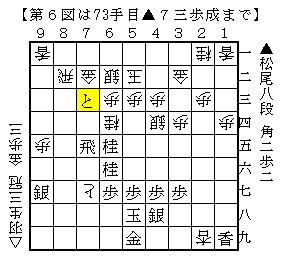

以下▲7六飛△2九香成▲6六桂と進み、先手の飛と桂2枚の攻めが至極強力!

2六に居た飛車は1筋2筋の攻めを見ていたが、5二の玉にとってはそれほどの脅威となっていなかった(3二の金、4四の銀の形は1、2筋の攻めを受け流すのにちょうど良い)。

その飛車をわざわざ7筋に呼び込み脅威の存在にさせてしまった。対する後手は桂得となったが、香を使ってしまったのが大きい(先手の7筋の攻めに対して香を持っていれば耐性がある)。2九の成香は挟撃態勢の足掛かりにはなる(先手玉が3八に来た時△2八金と打てる。あるいは2八→3八が間に合えば勝勢)。

しかし、現状では先手の飛桂トリオの方がはるかに強力かつ即効である。まだ後手に分がある形勢とは言え、このやり取りは後手がかなり損をした。

羽生将棋は将棋の本質に沿う指し手、裏を突く指し手の二面性がある。後者に該当する△2四香だったが、本局の場合は難解な攻め合いを呼び込んでしまった。

非常に難解な局面。

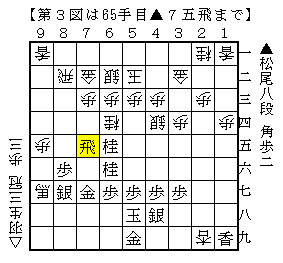

図の3手前、△7七歩▲同金を利かせた手は、人間の目からすると後手に利があるように思えるが、ソフトの評価値は後手の有利度を減らしていた。理由は第3図から△1九成香▲7四歩△7一香▲9二歩△同香▲7三歩成△同金▲同桂成△同銀▲9一角の変化が生じるからとのこと。△7七歩で先手に歩を渡している。(私の感覚からすると▲9二歩には手が抜けるように思えるが)

また、△7七歩▲同金の局面(第3図の2手前)では、△1九成香(△7一香を準備した手、羽生三冠は「7三角△7一香▲6二角成△同玉▲7三歩△8三金▲7二歩成が“うるさい攻め”」と)や△8八馬(検討では有力とされた)、△8三金も考えられた。

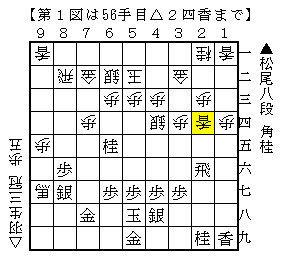

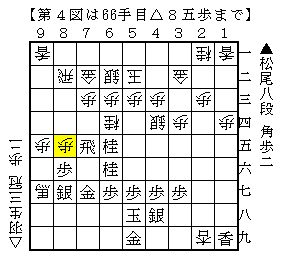

そして第3図。ここで羽生三冠は△8五歩!

棋譜中継の解説の言葉を借りると“すさまじい寄せ合い”に突入した。数手前の段階での控室の検討(△7七歩▲同金を入れていない)では、「成算がないと飛び込めない」と言われていた。もちろん、羽生三冠もある程度の成算はあったと思うが、数手後の松尾八段の妙手が読みに入っていたのだろうか……

それはさておき、2年前の羽生三冠だったら、複雑な緩急で、相手を消耗させたり、暗闇に引き込んでいたように思う。その意味で、(是非はともかく)先の△7七歩は、羽生三冠らしい細かい利かしだ。

第3図では、△1九成香や△8三飛や△8四飛などの方が羽生三冠らしい手だ。

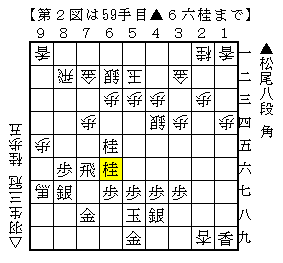

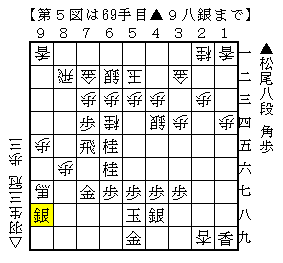

△8五歩(第4図)以下、▲7四歩△8六歩▲9八銀!(第5図)

△8六歩の銀取りに対してかわした▲9八銀が妙手!△同馬と取られるので無意味のように思えるが、ストレートに△8七歩成と取られた場合、9七の馬が7五の飛車に当たっているのに対し、銀を馬で取らせ9八に馬を移動させる。馬の働きを低下させるのが非常に大きいのだ。1手掛けて手が遅れるように思えるが、後手が先手玉に迫るには△8七歩成は不可欠なので手損にはならない。

この手で、形勢は逆転(正確に言えば△8五歩の段階)。

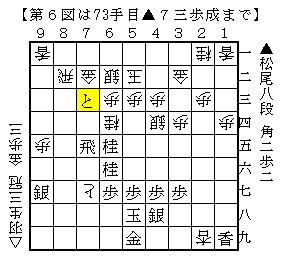

最後は松尾八段が第7図以下の長手数の詰みを読み切り、勝利。挑戦権の行方は第3局に持ち込まれた。

中盤、難しく考えすぎて迷路に入り込み、何とか終盤に持ち込むが、時間と脳力を消耗し、終盤に息切れを起こすパターンが多いように思う。

大局観を信じ、シンプルに読みを進めた方が良いのではないだろうか。(私が偉そうに言うべき立場でないことは、重々承知しています)

王位戦第4局の惨敗(1勝3敗)に続いての敗局。

流れは非常に悪いが、まだ、1勝1敗の五分。第3局に勝利すれば何の問題もない。

調子は良くなくて勝率6割としても、次は勝つ番だ。

とにかく、次の菅井戦(王位戦第5局)に勝つのが第1の目標。

一局、一局、最善を尽くしていけば、道は開けるのではないだろうか。

後手羽生三冠が指しやすさ→有利へと局勢を握っていたが、図の△2四香が流れを手放す疑問手だった。

以下▲7六飛△2九香成▲6六桂と進み、先手の飛と桂2枚の攻めが至極強力!

2六に居た飛車は1筋2筋の攻めを見ていたが、5二の玉にとってはそれほどの脅威となっていなかった(3二の金、4四の銀の形は1、2筋の攻めを受け流すのにちょうど良い)。

その飛車をわざわざ7筋に呼び込み脅威の存在にさせてしまった。対する後手は桂得となったが、香を使ってしまったのが大きい(先手の7筋の攻めに対して香を持っていれば耐性がある)。2九の成香は挟撃態勢の足掛かりにはなる(先手玉が3八に来た時△2八金と打てる。あるいは2八→3八が間に合えば勝勢)。

しかし、現状では先手の飛桂トリオの方がはるかに強力かつ即効である。まだ後手に分がある形勢とは言え、このやり取りは後手がかなり損をした。

羽生将棋は将棋の本質に沿う指し手、裏を突く指し手の二面性がある。後者に該当する△2四香だったが、本局の場合は難解な攻め合いを呼び込んでしまった。

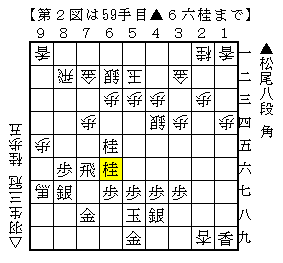

非常に難解な局面。

図の3手前、△7七歩▲同金を利かせた手は、人間の目からすると後手に利があるように思えるが、ソフトの評価値は後手の有利度を減らしていた。理由は第3図から△1九成香▲7四歩△7一香▲9二歩△同香▲7三歩成△同金▲同桂成△同銀▲9一角の変化が生じるからとのこと。△7七歩で先手に歩を渡している。(私の感覚からすると▲9二歩には手が抜けるように思えるが)

また、△7七歩▲同金の局面(第3図の2手前)では、△1九成香(△7一香を準備した手、羽生三冠は「7三角△7一香▲6二角成△同玉▲7三歩△8三金▲7二歩成が“うるさい攻め”」と)や△8八馬(検討では有力とされた)、△8三金も考えられた。

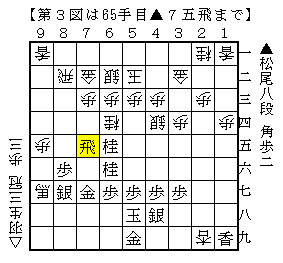

そして第3図。ここで羽生三冠は△8五歩!

棋譜中継の解説の言葉を借りると“すさまじい寄せ合い”に突入した。数手前の段階での控室の検討(△7七歩▲同金を入れていない)では、「成算がないと飛び込めない」と言われていた。もちろん、羽生三冠もある程度の成算はあったと思うが、数手後の松尾八段の妙手が読みに入っていたのだろうか……

それはさておき、2年前の羽生三冠だったら、複雑な緩急で、相手を消耗させたり、暗闇に引き込んでいたように思う。その意味で、(是非はともかく)先の△7七歩は、羽生三冠らしい細かい利かしだ。

第3図では、△1九成香や△8三飛や△8四飛などの方が羽生三冠らしい手だ。

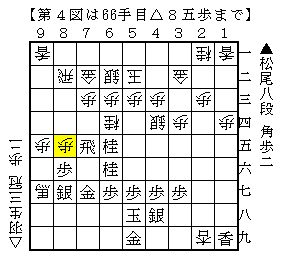

△8五歩(第4図)以下、▲7四歩△8六歩▲9八銀!(第5図)

△8六歩の銀取りに対してかわした▲9八銀が妙手!△同馬と取られるので無意味のように思えるが、ストレートに△8七歩成と取られた場合、9七の馬が7五の飛車に当たっているのに対し、銀を馬で取らせ9八に馬を移動させる。馬の働きを低下させるのが非常に大きいのだ。1手掛けて手が遅れるように思えるが、後手が先手玉に迫るには△8七歩成は不可欠なので手損にはならない。

この手で、形勢は逆転(正確に言えば△8五歩の段階)。

最後は松尾八段が第7図以下の長手数の詰みを読み切り、勝利。挑戦権の行方は第3局に持ち込まれた。

中盤、難しく考えすぎて迷路に入り込み、何とか終盤に持ち込むが、時間と脳力を消耗し、終盤に息切れを起こすパターンが多いように思う。

大局観を信じ、シンプルに読みを進めた方が良いのではないだろうか。(私が偉そうに言うべき立場でないことは、重々承知しています)