「ちば文化資産」とは?

千葉県誕生150周年を記念して千葉県内の文化資産のうち、県民参加により選定した、多様で豊かなちば文化の魅力を特徴づけるモノやコトとします。

伝統的なものに限定せず、現代建築や景観等、千葉県の文化的魅力を発信するモノやコトを含みます。(以上は千葉県HPより)

今回は千葉県銚子市 「犬吠埼灯台」をご紹介させて頂きます。 (以下は千葉県のHPより転載させて頂きました)

千葉県銚子市 【初日の出時刻】 2024.1.1午前6時46分頃

犬吠埼灯台がある場所はに国内で一番最初に初日の出が見られる場所とされています。

犬吠埼灯台は、関東平野最東端の銚子半島から、太平洋に突きだす犬吠埼の崖の上にたつ現役の灯台である。

慶応4年(1868)に来日、明治9年に帰国するまでに多くの灯台の建設を主導した、イギリス人技師R・H・ブラントンの指導で建設された。

灯台は,明治7年の初点灯で,高さ31m,煉瓦造の二重壁構造である。

地震の多い我が国に建設された初期の煉瓦造塔状構造物として,先駆的な技術が使われている。

北太平洋航路のための最初の灯台として,我が国の近代海上交通史上,高い価値が認められる。

明治43年建設の旧霧笛舎も併せて保存する。

犬吠埼の崖の上にたつ現役の灯台です

「名前の由来」

犬吠埼灯台の名前の由来である”犬が吠える”というところは、

義経伝説に登場する義経の愛犬をモチーフにしています。

なので、キャラクターの相棒に犬もセットしました。

アイテムである霧笛は、灯台の特徴としており、

先端の光る部分はフレネルレンズをイメージしています。

「犬吠埼の「埼」は「﨑」ではなくなぜ「土へん」ですか?

「埼」は、陸地(平地)が水部へ突出したところを表現し、

「崎」は平野の中に突出した山地の鼻等を言う意味です。

海図を作っている海上保安庁海洋情報部では、漢字の意味からも地形が判る「埼」を採用しています。

犬吠埼支所長 羽田 真弓さんが語りました

明治7年(1874年)、イギリス人技師ブラントンの設計でつくられた高さ約32メートルのレンガづくりの西洋式灯台。

犬吠埼灯台資料展示館も隣接しており、周辺では磯遊びや海岸植物観察も楽しめます。

近代化産業遺産(経済産業省)、国の登録有形文化財にも登録されています。

建設当時はレンガン二重構造なので中はレンガ自体・・・周りは今は白い灯台ですが

犬吠埼灯台は世界の灯台100選、日本の灯台50選に選ばれている

灯台は,明治7年の初点灯で,高さ31m,煉瓦造の二重壁構造である

○北太平洋航路のために建てられた最初の灯台です

○日本の第一等レンズを備える現役灯台で最古

○初点灯は明治7年11月15日

なぜ重要文化財に?

技術的に優秀なもの、歴史的価値が高いものに該当するということから、国の重要文化財の指定を受けることができました。2020(令和2)年12月23日付け。

まず、技術的に優秀なものとしては、地震が多い日本において成の高い煉瓦構造を支えるために二重壁構造や帯鉄を挿入するなど、当時の先進的な技術を取り入れている点が挙げられます。

次に、歴史的価値が高いものとしては、3点が挙げられます。

1.北太平洋航路のために建てられてた最初の灯台

2.第1等レンズを備える現役の灯台の中では日本最古の灯台

3.旧霧笛舎は、現存する戦前の唯一の霧笛舎の遺構であり、

また、明治期における鉄造の建築として貴重

その岬に高くそそり立つ白亜の塔の99段のらせん階段を登ると雄大な景色が広がり、

銚子観光のシンボル的存在となっております。

高さ32m、99段のらせん状の階段を上ると三方が海に囲まれた雄大な景色を望むことができる。

全国に16基しかない登れる灯台の一つです。

「音」とは霧笛の発信体です

犬吠埼灯台には、霧等で視界が悪い時、空気を圧縮して大きなサイレンの「音」を出し、

灯台が近くにあることを船舶に知らせるための霧信号所がありました

旧犬吠埼霧信号所霧笛舎は保存されています

祝 国の重要文化財に指定されました

犬吠埼灯台と旧霧笛舎・旧倉庫が重要文化財の指定を受けました

レンズについて犬吠埼支所長 羽田 真弓さんが語りました

灯台に使用されたレンズは、当時フランス製の第1等8面閃光レンズでしたが、これは太平洋戦争で一部が破壊され、

現在は灯台局レンズ工場で製造された第1等4面閃光レンズが使用されています。

太平洋戦争で破損したレンズは一部復元され、灯台構内にオープンした灯台資料展示館内で展示されています。

レンズは、高さ約2.6メートル、直径約1.9メートルもある大きなもので、このレンズを水銀が入った器のようなものに浮かべ、

浮かんでいるレンズをモーターで回転させて点灯しています。

灯台を光らせる装置も当初は石油灯が使用されていましたが、大正12年に電気化された後、

改良を加え、現在は灯台用に設計された400ワットの電球を使用し、光を発しています。

たった400ワットと思うかもしれませんが、レンズにより集光され、約36km先の海上まで届くようになっています。

「初代レンズ」

初代はフランス製のレンズ、二代目(現在)は国産、1952年ころまで使用されたと言われ、

かつては水銀に浮かべて回していた。(私には意味不明ですが画像の文字を転写しました)

説明を写せませんでしたが美しい夕日でしょうか?

犬吠埼灯台の緑の光

これは、犬吠埼灯台のように昔からの電球を使ってる灯台に特有の色合いで、

以上は、銚子市民のコメントより頂きました

じきに多分LEDなどに変わっていくでしょうができる限りの保存をして頂きたいと

犬吠埼支所長 羽田 真弓さんは強く熱望されました。

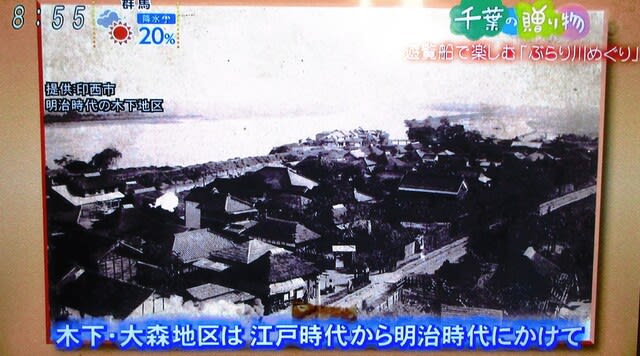

昨年、老人会のイチゴ狩りに犬吠埼灯台の近くのレストランで昼食を頂きました。

昼食後は犬吠埼灯台見学・海岸散策などの班に分かれての自由時間でしたが、

残念!99段の階段は棄権して、友人たちとゆっくり海岸散策班を楽しみました。

この度の千葉テレビ放映を見て99段の上から素晴らしい景色を眺めたかった!

その残念!な思いからネットから転載して詳しく学ぶことができました。

を贈ります。

を贈ります。

の予報に心配をしましたが、残暑が舞い戻りましたかのような

の予報に心配をしましたが、残暑が舞い戻りましたかのような